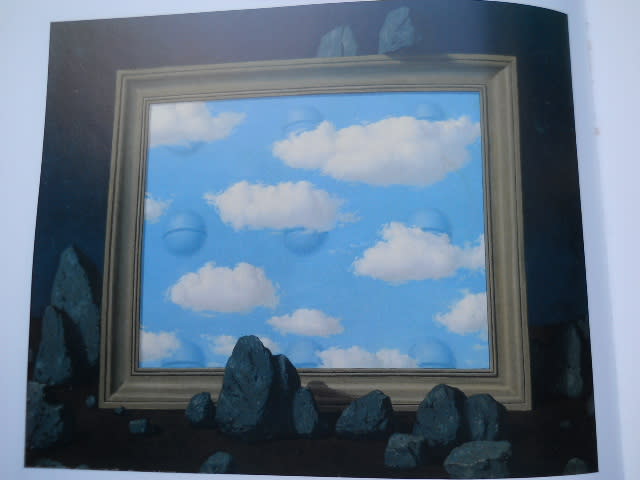

『大潮』

大潮、干満の差が大きい状態のことであり、夜の画のなかに昼の画中画があるという作品。

夜の景が、昼の景を掲げている、引き付け合う同等の関係ということだろうか。

明暗、岩(硬質)に対する雲(柔軟)、岩の重さに対する雲の軽さはイメージに過ぎないかもしれない。

岩のランダムな配置に対して雲は整列を感じさせる配置である。夜(闇)における岩は自由であるが、昼(明)にはフレームという束縛があり、岩の一つはフレームの上に乗り、圧力をかけているとも思える。

雲は浮遊し、岩は重力により浮くことはないが、フレームの上方に部分を見せている岩は巨大なのか、浮いているのかを曖昧にしている。

夜の闇には沈黙のムードが漂うが、昼の景には鈴(言葉)が雲に交錯し出現している。その整列にはなにかの支配が感じられるようでもあり、また団結うぃ示唆しているようでもある。

フレーム(額装)は、象徴でもあり束縛にも見える。夜(闇)の岩群はそれを囲み、憧憬の意を抱いているのか、攻撃(破損)を試みてるのか不明である。

もちろん全ては《あるがまま》動き出すことのない並置である。しかし、この両極端の差異を感じさせ、しかも予感を帯びた感想を孕んでいるこの策謀に『大潮』の収縮自由な時空が潜んでいるとは言えないだろうか。

存在におけるイメージの落差、見ることの不確かさ、大潮は鑑賞者の精神を大きく揺さぶり覚醒を促す要因を潜ませている。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

「これはどうも尤もだ。僕もさっき玄関で、山のなかだとおもつて見くびつたんだよ」

☆幽(死者の魂)は朴(飾り気がない)幻(まぼろし)である。

換(入れ替え)算(見当をつける)と、現れる。

まっ先にここへ連れてこられた母は、木箱のうえに腰をかけ、わたしたちが着くたびに、かすかな声で泣きながら迎えてくれました。いまでも思いだしますが、こうして苦労しながら荷物を運んでいるあいだもーそれはもう恥ずかしくてたまりませんでした。

☆母は先祖からのがらくた(荒地)に住むことを受け入れましたが、たえず悲嘆の声をあげているようでした。思い出しても、苦労が多い死でした。非常に恥ずかしく、同伴する人たちは一瞥すると黙り込むのでした。