胸がときめく、熱くなる ♡♡…。

和布で作る吊るし雛などの手作り作品展を見に行ってきた。

隣町、市内中央の繁華街ではない。最寄りの駅からバスで10分、分かりにくい路地を曲がった先の普通の家屋での作品展である。

カウントを打っていた友人が「もうね、1000人越えなの」と自身も驚いた風に言った。

わたしたち年代の共通の憧憬、古布に対する愛着…わたしも震えが来るほど好きである。何故か故知らず突き動かされる。

玄関から一階二階と繰り広げられた数多の作品に眩暈を感じながら眺め尽し、それでも未練を残しての帰宅。

ああ、時間がないなんて言ってないで(もっと頑張ろうかな…)

針仕事が好きな人は一様に言う「夜中、一時でも二時でも止められないのよね」と。

熱いものが過る…。

作品展は今週末(4日)まで。横須賀市岩戸3丁目

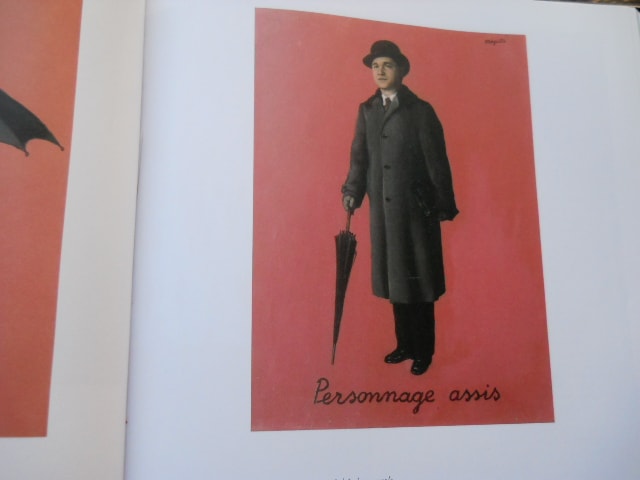

『模範例』

山高帽・カバン・傘・コート・・・中流階級の男の一般的な様相である。

特記すべきは、立ちポーズであるのに「座った人物」という意味の文字が明確に記されていることで、これには違和感・ストレスを感じざるを得ない。

背景を見ると(約束のベタ)であり、つまりは著しく隔絶された超未来の暗示がある。

歴史(時間)において、表記を違えることなど、ごく一般的ではないか。

現在では《立っている》と固く信じられ、それ以外の何物でもないと思うようなことが《座っている》に置換されている未来の可能性は十分ある。

例えば友人から聞いた話では「君が代」は天皇を詠ったのではなく、君は一般人、天皇ならば「大君」であり、〈君が〉とは言わず〈大君の〉になるはずだという。

ほかにも例はいくらでもある。現在使用されている「ヤバイ」などもいずれ意味を修正されていくのではないか。

言語・言い回しの互換・誤伝…表記は永遠を貫かない。

そういう『模範例』である。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

「壺のなかのクリームを顔や手足にすつかり塗つてください。」

壺はコと読んで、個。

顔はFaceと読んで、Faith/信仰・信念。(ガンと読んで、願。)

手足はシュ・ソクと読んで、趣・測。

塗ってはトと読んで、図。

☆個(一つ)の信仰の趣(考え)を測(予想する)図りごとである。

父に答えててやることくらい、きわめてやさしいことでした。お城にすれば、いつだって朝飯まえのことでした。たとえば、お城の言い分は、こうです。

☆答え、それ(宿命)は本当に簡単なことでした。死は直結しているのです。