(薄明どきのみぞれにぬれたのだから

巻烟草に一本火をつけるがいい)

これらなつかしさの擦過は

寒さからだけ来たのではなく

またさびしいためからだけでもない

☆博(大きく広がる)冥(死者の世界)が観(よく見ると)隠れている

総て逸(隠れており)翻(作り変える)で、化(教え導くこと)を察(明らかにする)。

化(形、性質を変えて別のものになること)に換(入れ替えること)を頼りにしている。

『野の鍵』

鍵というものは人間だけが使用する物であり、他の動物、まして野のような自然に鍵はない。しかし、この場合の鍵は、比喩的な意味で使われているに違いない。

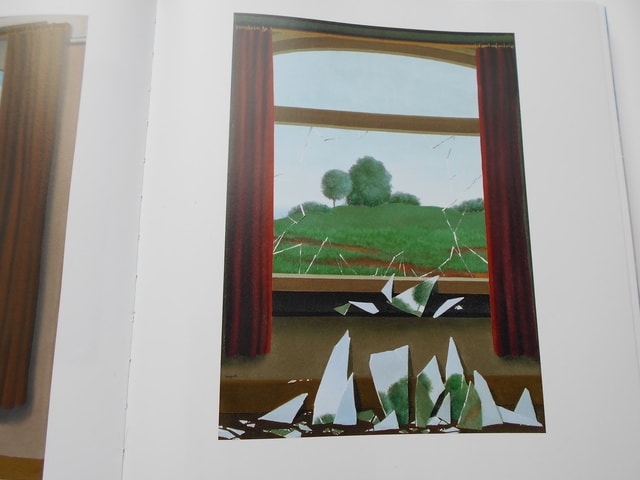

室内のガラスが破損し、窓外と室内を区切る遮蔽が無くなった光景であるが、ただ普通でないのは、破損したガラス片に見えていたであろう景色が付着して落下しているという点である。

ガラスに記憶は付着しない。ガラスは透明であるゆえに、その向こうを見せる機能を持つが、見えたものがそのまま留まることはあり得ない。

あり得ない現象を描いてみせる・・・作者にとって記憶された景色が(ガラスの破損)の経過を経ても尚ガラスに残存する表象。

『野』というのは人間の手が加わっていない場所を指す。

《自然=客観》と《個人的な眼差し=主観》の開放であるが、対象を見るということは脳内で受けた印象(イメージ)をそのまま受容することである。

主観は、野を見た個人的なイメージの固定を阻めず、フィルター(ガラス)の破損の後も個人的なイメージ(主観)をそのまま残存してしまう。

『野の鍵』は、その開放の見えない接点である。

(写真は新国立美術館『マグリット』展/図録より)

雲は白いし農夫はわたしを待つてゐる

またあるきだす(縮れてぎらぎらの雲)

トツパースの雨の恵みから

けらを着た女の子がふたりくる

シベリヤ風に赤いきれをかぶり

まつすぐにいそいでやつてくる

☆薀(奥義)を吐く。

納(受け入れる)訃(死去の通知)、宿(前世からの)運(巡り合わせ)が有る講(話)である。

叙(のべる)詞(言葉)で普く釈(意味を明らかにする)。

あるいは、きみがいなければすることもないから、どこかぼくのような者でもむかえてくれるところに行くさ。それにもかかわらず、ぼくがまだぐずぐずためらっているのは、きみが聞かせてくれた話を正当な理由からまだすこしばかり疑問におもっているためなのだ。

☆来世ではすることもないけれど、どこかで迎えてくれるだろう。それにもかかわらず、わたしが躊躇しているのは、わたしに話してくれたことに確かな理由から少しの疑問を抱いているからです。