その男は、黄いろなゴムの長靴をはいて、脚をきちんとそろへて、まっすぐに立って云ひました。

「農夫長の宮野目さんはどなたですか。」

☆談(物語)は、恒(常に)重ねて化(教え導く事)を規約(約束)の律として運(めぐらせている)。

納(受け入れるのは)普く調べて究(つきつめる)也、黙して。

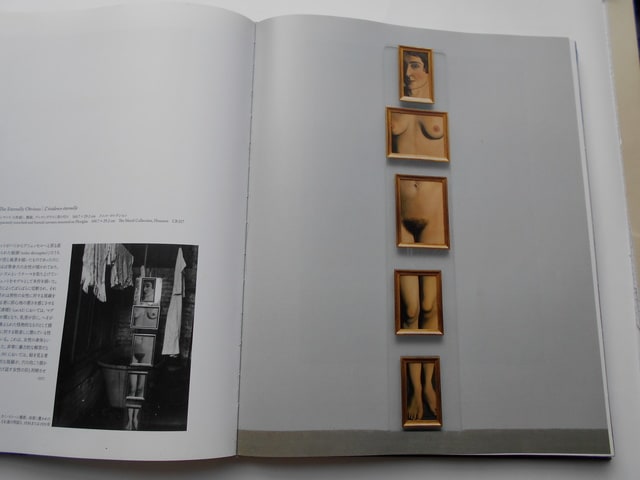

つまり、《見ることの永遠の明証》である。

見るとは何か、見えるとは何かを問うている。

既知の事実、十分知り得ているのだという潜在意識は、見えてない物(隠れた領域)をも見えていると錯覚する。錯覚というより確信に満ちた眼差しであり、『永遠の明証』という作品を見れば、すぐさま描かれていない部分をも想起し一人の裸婦の全体像を脳内に作り上げる。

手を描いたフレームは無くても、手のない人だと認識する人はまず居ないと思う。

裸婦(肉体)が描いてあれば、その肉感を感知する。陰部(陰毛)に至っては凝視を続けることが難しいなどと感じるのは、虚像でない実像を知っているからである。

断言できるのは、人はすべて母親から生まれるので女体を見たことのない人は皆無だからである。

絶対、永遠の明証と言い切れる所以である。

(写真は新国立美術館『マグリット』展/図録より)

博物館の能面にも出てゐるし

どこかに鷹のきもちもある

うしろのつめたく白い空では

ほんたうの鷹がぷうぷう風を截る

☆拍(手のひらを打ち合わせ)仏を喚(呼ぶ)。

納(受け入れて)綿(細く長く続くもの)を推しはかる。

往(人が死ぬこと)に迫る。

句(言葉)の要はすく済(救い)である。

とは言っても、じつのところ、今晩ちょっと話し合った範囲でしか彼を知らないのだがーかれはそういう感傷的な事柄にさして重きをおくような男ではない。ぼくは、きみが彼を情熱的な性格だとおもう理由がわからない。

☆今では、死の話題でしか知らないのですが、小舟に対する意見とか、そういう感覚的な事情には大して重要視していません。私には、彼が苦しんでいるらしいということが何故か分かりません。