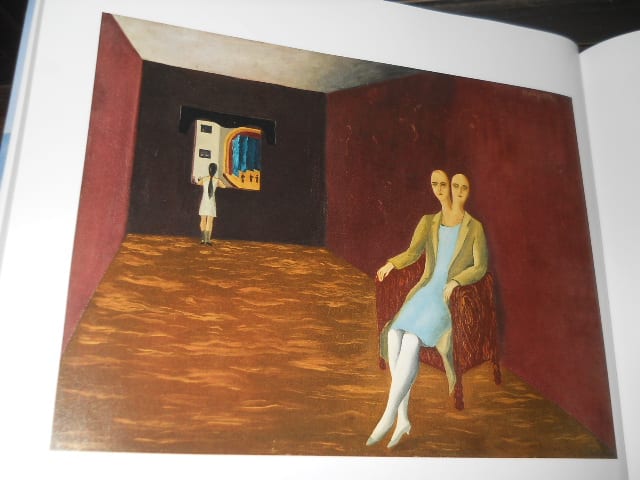

『桟敷席』

異様な雰囲気である。第一こんなに広くてがらんとした桟敷席なんてものがあるのだろうか。桟敷席というものは上から観られるように設えられた贅沢な席のはずなのに、ひどく質素で寂しい空間としか思えない。

しかも双頭の女性が少女の背後に腰かけている。(画面から見ると手前であり、気味悪くこちらを見ている)

双頭の女性は、劇場を見ている少女に比して大人の印象である。椅子に腰を掛けているが、手(足)は小さく存在感の希薄な印象であるが、それを打ち消して余りある《双頭》の強烈な印象がある。

有り得ない姿であれば、幽霊や背後霊のような気もしなくもないが、そのことに意味を見いだせない。

なぜ、双頭なのか・・・二つの思考という解釈が妥当かもしれない。頭部の髪が描かれていないが、着衣からして男女の可能性も否定できない。少女を見守っているのだろうか。

床は波状で水面を暗示させている、床は少し傾いているようでもある。つまりは不安定であり、光りの射さない空間である。

劇場に見入る少女、もう一つの異世界に見せられた少女・・・その背後に潜む怪しい薄い存在感。双頭である不気味な空気に彼女は気づいていない。

少女の背後は、少女の空想の領域だろうか。今まさに公演中の劇中劇の再現の思いなのだろうか。

『桟敷席』特別に設えられた個別の空間、舞台を観ている感想が、この背後の奇妙な双頭の女性(受け入れがたい拒否感)を含めた殺伐とした寂しい不安定な空間なのかもしれない。

双頭・・・二つの思考、二つの大いなる力。

少女は観ているのか、見られているのか・・・桟敷席の怪しい魔力を秘めた閉じられた空間である。

舞台を観る少女の背後の異様な重さ、双頭は驚愕・辛苦の表象かもしれない。

少女の中に潜む奇想天外な思いに馳せたマグリットの客観的な観察眼である。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より