「三年間ですわ」と、オルガはゆっくりした口調で言った。「もっと正確に言いますと、祭典の日の二、三時間のあいだのことですわ。祭典は、村はずれの、小川のほとりにある草地でおこなわれました。

☆「新しい圧力」と、オルガ(機関/仲介)は、ゆっくり言った。さらに言えば、先祖の要塞は、少数派の境遇でした。

『説明』(二作品)

ガラス瓶と人参、ガラス瓶と人参の合体したものが描かれている。

一方は、石のブロック(人智)の上にあり、背景はダークグリーンのベタ(無空)である。

もう一方は、板(?)の上にあり、背景は見渡す限り山また山の頂である。

このガラス瓶と人参の関係を称して『説明』と言っている。

ガラス瓶(無機質)と人参(有機質)は、元来付着・融合はあり得ない。ガラス瓶は人知の賜物であり、人参はおおむね自然の賜物である。

要するに異質であり、世界を共有することなどは絶対に不可能なものを、無理に・・・暴力的に結びつけている。

物理的な無理難題も、精神界では可能である。言葉で否定されるような状況も、即物的な絵画表現(イメージ)ではまかり通ることの『説明』である。

過去・現在・未来の錯視された複合、現世と冥府の接合など、時空を自在にコラージュしていることの、わたくし(マグリット)の『説明』であります。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

誰が投げたかライフブイが一つ飛んできましたけれども滑ってずうっと向ふへ行ってしまひました。

☆推しはかる等(平等)が逸(かくれていること)を、秘(人に見せないように隠した)記である。括(一つにまとめた)交わる講(はなし)である。

「三年間でこんなになってしまわれたんですか」と、Kはたずねたが、依然としてふたりの老人と家族用テーブルのある部屋の隅っこ全体にたいしてはなんの同情ももたず、嫌悪だけを感じていた。

☆新しい圧迫(迫害)でこんなになってしまったんですか。ずっと前のいけにえのの台に代わって、来世での少しも憐みのない親し気な低さは、単に不快なだけだった。

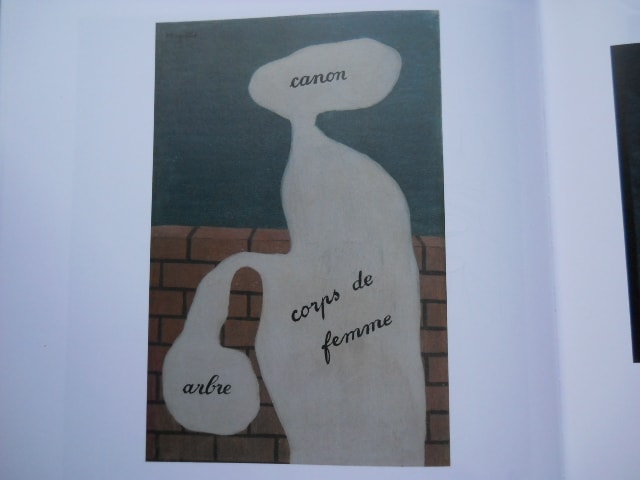

『ことばの用法』

白に近いグレーの不特定の形の各所に canon、corps de femme、arbre の文字が記されている。背景はレンガと深緑のベタ。

これが『ことばの用法』であるという画の条件である。

・・・、そもそも言葉とは何だったのか。

伝達手段である言葉は、物や状態世界を代弁するツールである。

つまり、そのものの形態、状態・色彩・動向 etc 、視覚をはじめとして五感(あるいは六感)すべての翻訳機能を備えたツールということである。

canonといえばcanonを想定する、その人の持ちうる限りのデーターにより形成されたイメージと結びつけられる。

しかし、canonという文字の意味を知らない場合、それは何ら意味のない線描としか映らない。

背景のレンガは、レンガを知っている領域の人には文字で示すまでもなく通じる画である。

深緑という彩色においては、見る物の内的イメージに広がりはあるが、誰でも自由な想定を抱くことが可能である。

深緑(彩色)>レンガ>言葉ということになるが、言葉にはcanon(大砲)ほどの威力があり、arbe(木)や corps de femme (女の身体)など自然や人類を制御・崩壊させる力を含有している。

言葉>レンガ・深緑の図式への変更はたやすいかもしれない。

『ことばの用法』はかくも意味と無意味の領域に鎮座するものである。そして、言葉なしに人は生きることが困難であり世界の親交・交易は滞ってしまう。

言葉は、carps de femme や arbe のような生物の連鎖(憧憬・欲望・自然)をつなぐ不可欠なツールであると同時にcanon(大砲)のような破壊力をも潜ませている。用法を配慮するのは、鑑賞者である画の前のわたしたちである。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

そのうち船はもうずんずん沈みますから、私はもうすっかり覚悟してこの人たち二人を抱いて、浮かべるだけが浮ばうとかたまって船の沈むのを待ってゐました。

☆千(たくさん)の陳(言葉を並べ)試しに書いている。

語(ことば)を図り、字に任せている。

包んでいるのは、遍く訃(死の通知)であり、潜(ひそんでいる)のは、珍(普通と違っている)他意である。

父親は、早くスープがほしくて矢も盾もたまらず、からだが不自由なのを押して、スプーンでスープをすすろうとしたかとおもうと、こんどは皿からじかに飲もうとし、どちらもうまくいかないので、ぶうぶう腹をたてている。

スプーンは、口のところにとどくまえに、とっくに空になってしまっているし、スープ皿も、けっして口にはふれず、長く垂れさがった鼻下てしまい、しずくがこぼれたり、とび散ったりしている。

☆警告は少しも結果をなさなかったが、父(先祖/運命)は素晴らしい(成功)を熱望し、団体を守護した。理解は、口に上る前に空虚になり、警告も恐怖で決して触れられず、死の傍らで姿を消していたが、単に、ばかばかしくも光を放っていた。

一年に一度開催するグループ展。

(ああ、もうこの時期になってしまったのか)と、呆然とすると共に、(再びあの人たちに逢える!)という喜びが交差する。

合同展だから、この会期の間だけの逢瀬ながら、お互いそれなりに頑張った成果を確認し、大いに会話も弾み、笑い声も炸裂。

しょぼい絵しか描いていないので、友人たちには内緒の企画。自分は隠して、人の活躍は大いに期待して目を皿のようにしている、いわば嫌な奴なわたし。

来年こそは、来年こそは!で今年も巡り来てしまった。

それでも、メンバーにお会いすると、《よし、来年こそは頑張るぞ!!》というやる気が風船のごとく(小さい?)膨らむ。

来年こそは頑張るゾ・・・今年の抱負であります。

『博学な樹』

白いポールから枝葉が伸び茂っている。木化したカーテン、変形し覗き穴の開いたドアらしきもの、二つの眼がランダムに付着したベージュの箱(衝立)、ピンクの地平、空を思わせる淡いブルー・・・これらが『博学な樹』の条件である。

これらは少なくとも現世を否定するものであり、予想不可の来世の想像図である。

命を絶たれたはずのポール(ピルボケ)から樹が生える不条理、即ち復活である。

ピンクの地平はわずかに球体を暗示している、即ち、来世での温和な新天地である。

カーテンから、ドアの覗き穴から、衝立(壁)から・・・あらゆるものを押しのけて現世を覗き見、観察しているに違いない来世(冥府)の魂。

重ねた時空に収集された情報の数多、現世へは決して戻ることのできない死者の宿命。しかし、彼は知っているに違いない。

垣間見た真実、しかし、彼は語ることはない。

この時空の亀裂は未来永劫埋まることはないかもしれないが、確かに現世を見守る『博学な樹』は生育を続けてる。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

けれどもどうして見てゐるとそれができないのでした。子どもらばかりでボートの中へはなしてやってお母さんが狂気のやうにキスを送り、お父さんがかなしいのをじっとこらへてまっすぐに立ってゐるなどとてももう腸もちぎれるやうでした。

☆現れる詞(ことば)の注(意味を明らかにする)簿(ノート)は、教(仏のおしえ)が基(基本)である。

総て普く律(基準/きまり)は、重ねている。