今までの「診断即治療」の記事は、 FC2ブログ に移行していきます。

連載 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

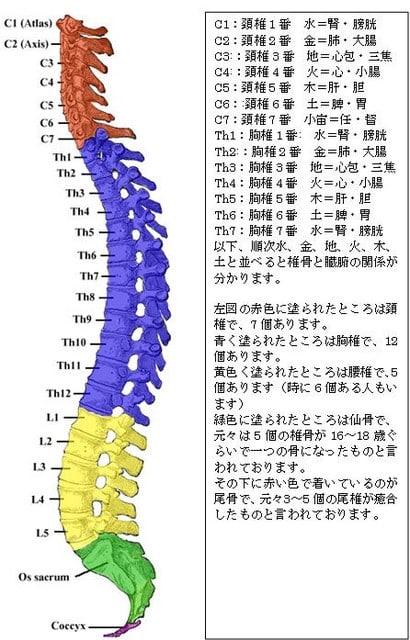

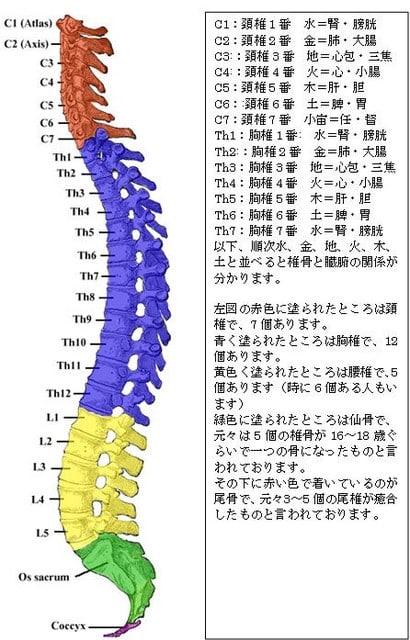

督脈は背中を流れる経絡で、鍼灸学校で学ぶ鍼灸学では、「下部から頭部に流れる」と教えられます。

そして、骨格と経絡の関係も、説明はありません。

しかし、七星鍼法では、督脈は頭部から下部(尾骨)に流れると考えており、臨床もその理論に従って行います。(その理論に賛同する医学者も増えてきた)

そして、骨格との関係も七星で解いてあり、臨床での診断や治療におおいに役立てることができます。

それは、検証を繰り返して組み立てられたので、いつでも、誰でも、検証をして確認することができる鍼灸理論ですので、近い将来、七星鍼法の理論が評価されるはずです。

もう、その兆候は出て来ていますが、もう少しお待ち頂けば、その兆候のお話もできると思います。

さて、うんちくはこれぐらいにして、「どのように検証したらいいのか」を話していきたいと思います。

検証1

鍼灸治療には、「補・寫」という理論があり、臨床では頻繁に使います。

頻繁に使うと言うより、それを使えなければ鍼灸治療はできない、と言ったほうがいいかも知れません。

「補」とは、補うという意味があり、不足した氣(エネルギーと考えてください)を補うという意味があります。つまり、氣の力が落ちているのを、鍼灸で補ってあげ、バランスを取ってあげるわけです。

「寫」とは、氣(エネルギーと考えてください)が充満して、満ち溢れている状態をいい、この場合は、氣を抜いてあげるという手法を使うわけです。

つまり、氣が不足していたら鍼灸術で補ってあげ、氣が充満していたら鍼灸術で氣を抜いてあげるわけです。

そして、その手法は、経絡の流れに従って鍼をすると「補」になり、経絡の流れに逆らって鍼をすると「寫」になると言われ、実際に筋力テスト等を用いて実験などをすると、その通りになります。

この手法を使って、督脈の流れを検証して見ると、面白い結果が出てきます。

鍼灸学校で教えているように、督脈が下から頭に流れているとして、督脈のどこでもいいので、「下から頭に向かって」軽く鍼を刺してみます。

つまり、教科書に従うと「補法」の鍼をするわけです。

すると、氣(エネルギー)を補ったはずなのに、筋力が落ちるのです。

今度は、刺した鍼を抜いて、反対方向(頭から下に向かって)に刺してみます。

教科書では、下から頭に氣(エネルギー)が流れているので、上から下に向かって刺すと「寫」になるので、筋力は落ちるはずですが、結果は逆になります。

どういうこと?

この結果を見て、実際の臨床に臨むとすると、督脈は下から上に刺すのか、上から下に刺すのか迷ってしまうはずです。

この結果を自分の目で見て、それでも「督脈は下から上に流れるのだ」と言う人は、多分、そう言わなければ自分の立場が悪くなる人だと思います。

こういう論語があります。

【子曰く、君子は徳を懐い、小人は土を懐う。君子は刑を懐い、小人は恵を懐う】

これは、君子は道徳の実践と普及を考えるが、小人は故郷の土地のことばかり考えて、道徳による教化などには興味を向けないということです。

この実験を目の当たりにしても、「督脈は下から頭に向かう」と言う人は、つまり、衆生の利益より己の利益を優先させているのではないかと考えるわけです。

ちょっと厳しい事を言いましたが、今の時代は封建社会ではないので、実験で確認できた事は「確認できた」と言って、訂正すべきことは訂正したほうがいいと思うのです。

いつまでも長い物に巻かれて、息苦しい人生を送るよりは、自分の力でやりたい事をやったほうが賢明かと思うのです。

そうする事で、「芯の強い治療師」に成れると思うのです。

連載 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

督脈は背中を流れる経絡で、鍼灸学校で学ぶ鍼灸学では、「下部から頭部に流れる」と教えられます。

そして、骨格と経絡の関係も、説明はありません。

しかし、七星鍼法では、督脈は頭部から下部(尾骨)に流れると考えており、臨床もその理論に従って行います。(その理論に賛同する医学者も増えてきた)

そして、骨格との関係も七星で解いてあり、臨床での診断や治療におおいに役立てることができます。

それは、検証を繰り返して組み立てられたので、いつでも、誰でも、検証をして確認することができる鍼灸理論ですので、近い将来、七星鍼法の理論が評価されるはずです。

もう、その兆候は出て来ていますが、もう少しお待ち頂けば、その兆候のお話もできると思います。

さて、うんちくはこれぐらいにして、「どのように検証したらいいのか」を話していきたいと思います。

検証1

鍼灸治療には、「補・寫」という理論があり、臨床では頻繁に使います。

頻繁に使うと言うより、それを使えなければ鍼灸治療はできない、と言ったほうがいいかも知れません。

「補」とは、補うという意味があり、不足した氣(エネルギーと考えてください)を補うという意味があります。つまり、氣の力が落ちているのを、鍼灸で補ってあげ、バランスを取ってあげるわけです。

「寫」とは、氣(エネルギーと考えてください)が充満して、満ち溢れている状態をいい、この場合は、氣を抜いてあげるという手法を使うわけです。

つまり、氣が不足していたら鍼灸術で補ってあげ、氣が充満していたら鍼灸術で氣を抜いてあげるわけです。

そして、その手法は、経絡の流れに従って鍼をすると「補」になり、経絡の流れに逆らって鍼をすると「寫」になると言われ、実際に筋力テスト等を用いて実験などをすると、その通りになります。

この手法を使って、督脈の流れを検証して見ると、面白い結果が出てきます。

鍼灸学校で教えているように、督脈が下から頭に流れているとして、督脈のどこでもいいので、「下から頭に向かって」軽く鍼を刺してみます。

つまり、教科書に従うと「補法」の鍼をするわけです。

すると、氣(エネルギー)を補ったはずなのに、筋力が落ちるのです。

今度は、刺した鍼を抜いて、反対方向(頭から下に向かって)に刺してみます。

教科書では、下から頭に氣(エネルギー)が流れているので、上から下に向かって刺すと「寫」になるので、筋力は落ちるはずですが、結果は逆になります。

どういうこと?

この結果を見て、実際の臨床に臨むとすると、督脈は下から上に刺すのか、上から下に刺すのか迷ってしまうはずです。

この結果を自分の目で見て、それでも「督脈は下から上に流れるのだ」と言う人は、多分、そう言わなければ自分の立場が悪くなる人だと思います。

こういう論語があります。

【子曰く、君子は徳を懐い、小人は土を懐う。君子は刑を懐い、小人は恵を懐う】

これは、君子は道徳の実践と普及を考えるが、小人は故郷の土地のことばかり考えて、道徳による教化などには興味を向けないということです。

この実験を目の当たりにしても、「督脈は下から頭に向かう」と言う人は、つまり、衆生の利益より己の利益を優先させているのではないかと考えるわけです。

ちょっと厳しい事を言いましたが、今の時代は封建社会ではないので、実験で確認できた事は「確認できた」と言って、訂正すべきことは訂正したほうがいいと思うのです。

いつまでも長い物に巻かれて、息苦しい人生を送るよりは、自分の力でやりたい事をやったほうが賢明かと思うのです。

そうする事で、「芯の強い治療師」に成れると思うのです。