福岡は四度目の緊急事態宣言の最中。コロナの暗ーいトンネルは一瞬出口らしきものが見え始めたと思うや、出口はまたどんどん遠のいています。暗闇の中で窒息しそうです。

そんな自粛中にと取り寄せた数冊の文庫本ですが、昼間は時間がとれなくてなかなか読めません。だから私の読書はベッドの中。仰向けで肘を支えにした姿勢はNGかも・・・、と眼科と整形外科で確かめたらOKでした。

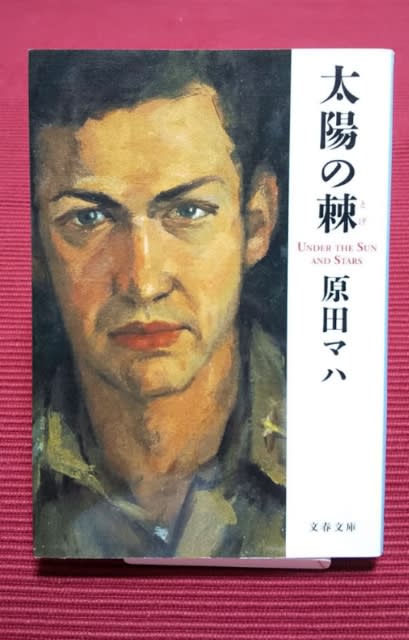

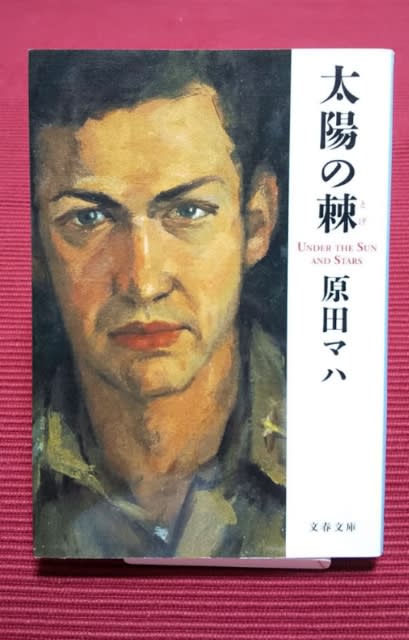

その中の1冊がこの『太陽の棘(とげ)』。マハさんの本で心に残ったのは『ジヴェルニーの食卓』『楽園のカンヴァス』『暗幕のゲルニカ』で、それに衝撃と感動のこの本が加わりました。

実話に基づいた感動の物語です。

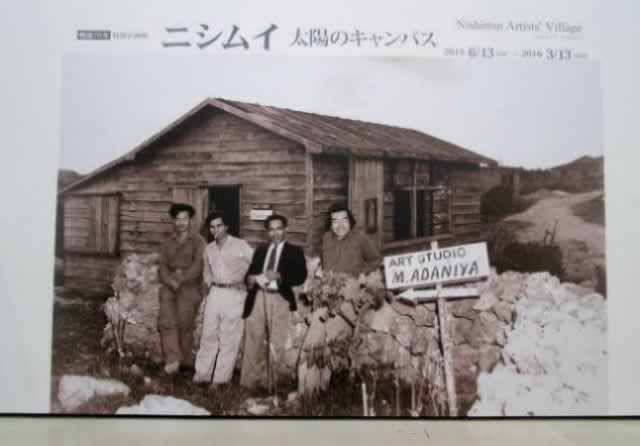

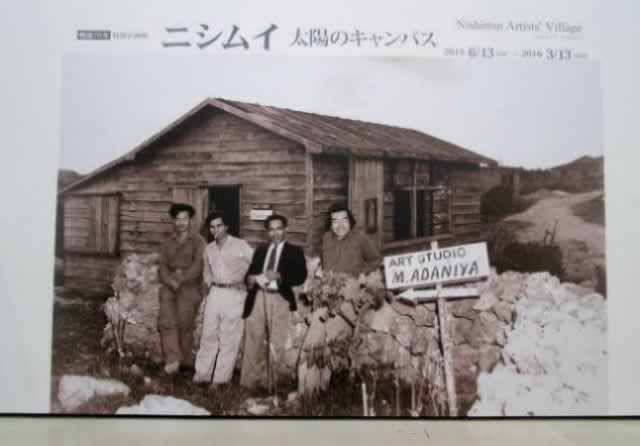

時は終戦直後の沖縄。琉球米軍の新米医師エドワードは、持ち込んだポンティアックで同僚とドライブするうちに、森の中に忽然と現れた「ニシムイ美術村」に行き着きます。

時は終戦直後の沖縄。琉球米軍の新米医師エドワードは、持ち込んだポンティアックで同僚とドライブするうちに、森の中に忽然と現れた「ニシムイ美術村」に行き着きます。

バラック同然の村は、激しい沖縄戦のあとに沖縄に戻った沖縄人芸術家たちの集まりでした。その代表がタイラです。

「彼らは画家だった。精神を病んだ兵士ではない。身も心も傷ついた市民でもない。セザンヌのごとく、ゴーギャンのごとく、誇り高き芸術家だった」

画家になりたかった医者エドワードと画家たちの奇跡のような出会いです。

アメリカ人と沖縄人、勝者と敗者、持つものと持たざるもの、支配するものと支配されるもの。両者を分け隔てる現実よりもはるかに強い、たったひとつの共通するもの、言葉が通じなくてもアートを見る目と心です。

交流のなかで友情が芽生え、美しい沖縄の丘で一緒に絵筆を取るまでになりましたが、「沖縄」の画家の本当の苦しみを理解できず軋轢が生じてしばらく交流が途絶えることもありました。

画家たちはアメリカ将校向けのお土産の絵を売って生計を立てながら、独自の創作活動もし、その力が社会に認められていきます。

エドワードが沖縄にいたのは2年ほどですが、史実をもとに書かれた物語は濃密で、3か所ほど胸が詰まり目頭を熱くしました。

表紙の絵はタイラ(玉那覇正吉)が描いたエドワード(スタンレー・スタインバーグ)の肖像画です。スタンレー氏は沖縄で買い集めた絵をニシムイ・コレクションとしており、2009年に沖縄に里帰り展覧会が開催されました。これがマハさんの物語が動くきっかけになったそうです。

🌲🌳🎄🌲🌳🎄🌲🌳🎄🌲🌳🎄

タイラのモデルは玉那覇正吉氏。「ひめゆりの塔」設計、乙女像製作。後に琉球大学美術工芸科教授。

エドワードのモデルはサンフランシスコの精神科医スタンレー・スタインバーグ氏。

ニシムイ美術村の写真です。