肩峰下インピンジメント症候群による腱板損傷

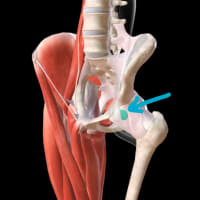

(「腱板」とは、腕の骨を肩甲骨側の関節のくぼみに押さえつけるように支えている筋肉たちの腱:すじ が集まった部分のことです。

腱板損傷とは、肩先の骨の下で腱板が削れるように傷ついた状態をいいます。)

の治療とリコンディショニングにいらっしゃった水泳選手のAさん(高1)。

国のトレーナーさん(彼女は海外に住んでいます)には、

「君の肩は柔らかすぎる。

関節が大きく動きすぎて故障した。

だから筋肉をつけて固めよう!」

と提案されたそうです。

確かに彼女の肩は柔らかい。

それどころか全身の関節が柔らか目、いわゆるルーズジョイント。

しかし、全身が異常に柔らかいわけでもありません。

あくまで「柔らかめ」といった印象です。

彼女はとてもなで肩です。

手の甲をあわせるようにバンザイをしても肩甲骨と鎖骨があまり上向いてくれません。

でも、腕を真っ直ぐに伸ばして耳を覆うことができます。

このことが何を物語っているのかといいますと、

肩が傷ついたのは肩が悪いわけではなく

鎖骨と肩甲骨の動きが悪いのを肩が肩代わり(肩が肩…←はい、ここは笑うところですね。)してしまった結果

腕と肩甲骨の間(肩甲上腕関節)に過剰な柔軟性を持ってしまったと考えるのが妥当なわけです。

過剰に動きすぎていた肩関節の間に挟まれた腱板は、泳ぐたんびに「ゴシゴシ」といじめられていたのですね。

ついには傷つき、炎症を起こし、痛みを自覚し、

ちょっと休むことで炎症が引き、痛みが減るか消えるかし、

運動を再開するも傷あとが強張り正しい動きが失われ、さらに肩は傷つき…

なんてことが長期間繰り返され

とうとう動けなくなってしまったというわけです。

動きの悪いところをかばって大きく動いてきた関節の靭帯が緩んだり軟骨がすり減ったりし、

そうすることで更にぐらつきが大きくなり、関節がますます傷つき

それを補強しようと関節の骨や軟骨が変に増えて変形し、

とうとう動きがなくなる…

これは関節の変形などの退行性変化の典型的なストーリーです。

膝でも背骨でも同じです。

この手の治療では、傷めた箇所の治療や強化はもとより

「無理」をさせている「動きを失った箇所」を再び働かせることが重要です。

それができないと、仮に傷めた箇所を強化できたとしても

全体的に動きの小さな窮屈な体になってしまいます。

窮屈に固めた筋肉は動きの中でブレーキとして働きます。

こういったカラダでは、

「やれ動こう」

と頑張ってみても、ブレーキとアクセルを踏みっぱなしで動くようなものです。

これでは本来の実力なんて出ようはずもないのです。

だ・か・ら

「動きを失った箇所」を働かせることが重要なのです。

彼女の肩を調べたところ、今のところは腱板の損傷も落ち着いている様子です。

治療としては、頑固な傷跡を引き伸ばし、

緩んだ関節を支える筋肉(注意:闇雲に外旋方向へのチューブトレーニングはオススメできません。

肩甲下筋や三角筋の前部繊維といった内旋筋と棘下筋などの外旋筋の協調性を取り戻すことが重要です。

先ず先にやるべきは内旋筋の強化から、となるでしょう。)を鍛えなおし

動きを失った鎖骨(胸鎖関節と肩鎖関節)の動きを取り戻すことです。

更には怪我をしているうちに狂ってしまった競技動作に対する運動プログラムを修正し、

その競技で生じる特異的な負荷に耐えられるように協調した運動の中で強化し○×△□&%$#-------

すみません。

取り乱してしまいました。。。

彼女の場合、やっているのが水泳です。

鎖骨の動きが大きくなると言うことは、水をかく距離が伸びるということです。

同じ体格であっても、カラダの硬い選手より、より長い時間水をキャッチできるということです。

それって、有利だと思いませんか!?

彼女の「柔らかさ」は欠点ではないんです。

むしろ武器です。

教え子の特徴は何か?

その特徴をいかに競技に活かすか?

それに気づいてあげることが重要だと思います。(彼女はまだまだ若いのです。周りの大人がしっかりせねばいかんのです。)

彼女の治療と訓練は、この一夏しか診てあげられませんが

何とか一山超えられると踏んでいます。

焦らずこつこつと、着実に介入できれば

2年後あたり、ひょっとしたら世界の舞台に立つかもしれないな…

なんて…

以上、夢を膨らませている夢見がちなオジサンより

一週間ぶりの投稿でした!

(「腱板」とは、腕の骨を肩甲骨側の関節のくぼみに押さえつけるように支えている筋肉たちの腱:すじ が集まった部分のことです。

腱板損傷とは、肩先の骨の下で腱板が削れるように傷ついた状態をいいます。)

の治療とリコンディショニングにいらっしゃった水泳選手のAさん(高1)。

国のトレーナーさん(彼女は海外に住んでいます)には、

「君の肩は柔らかすぎる。

関節が大きく動きすぎて故障した。

だから筋肉をつけて固めよう!」

と提案されたそうです。

確かに彼女の肩は柔らかい。

それどころか全身の関節が柔らか目、いわゆるルーズジョイント。

しかし、全身が異常に柔らかいわけでもありません。

あくまで「柔らかめ」といった印象です。

彼女はとてもなで肩です。

手の甲をあわせるようにバンザイをしても肩甲骨と鎖骨があまり上向いてくれません。

でも、腕を真っ直ぐに伸ばして耳を覆うことができます。

このことが何を物語っているのかといいますと、

肩が傷ついたのは肩が悪いわけではなく

鎖骨と肩甲骨の動きが悪いのを肩が肩代わり(肩が肩…←はい、ここは笑うところですね。)してしまった結果

腕と肩甲骨の間(肩甲上腕関節)に過剰な柔軟性を持ってしまったと考えるのが妥当なわけです。

過剰に動きすぎていた肩関節の間に挟まれた腱板は、泳ぐたんびに「ゴシゴシ」といじめられていたのですね。

ついには傷つき、炎症を起こし、痛みを自覚し、

ちょっと休むことで炎症が引き、痛みが減るか消えるかし、

運動を再開するも傷あとが強張り正しい動きが失われ、さらに肩は傷つき…

なんてことが長期間繰り返され

とうとう動けなくなってしまったというわけです。

動きの悪いところをかばって大きく動いてきた関節の靭帯が緩んだり軟骨がすり減ったりし、

そうすることで更にぐらつきが大きくなり、関節がますます傷つき

それを補強しようと関節の骨や軟骨が変に増えて変形し、

とうとう動きがなくなる…

これは関節の変形などの退行性変化の典型的なストーリーです。

膝でも背骨でも同じです。

この手の治療では、傷めた箇所の治療や強化はもとより

「無理」をさせている「動きを失った箇所」を再び働かせることが重要です。

それができないと、仮に傷めた箇所を強化できたとしても

全体的に動きの小さな窮屈な体になってしまいます。

窮屈に固めた筋肉は動きの中でブレーキとして働きます。

こういったカラダでは、

「やれ動こう」

と頑張ってみても、ブレーキとアクセルを踏みっぱなしで動くようなものです。

これでは本来の実力なんて出ようはずもないのです。

だ・か・ら

「動きを失った箇所」を働かせることが重要なのです。

彼女の肩を調べたところ、今のところは腱板の損傷も落ち着いている様子です。

治療としては、頑固な傷跡を引き伸ばし、

緩んだ関節を支える筋肉(注意:闇雲に外旋方向へのチューブトレーニングはオススメできません。

肩甲下筋や三角筋の前部繊維といった内旋筋と棘下筋などの外旋筋の協調性を取り戻すことが重要です。

先ず先にやるべきは内旋筋の強化から、となるでしょう。)を鍛えなおし

動きを失った鎖骨(胸鎖関節と肩鎖関節)の動きを取り戻すことです。

更には怪我をしているうちに狂ってしまった競技動作に対する運動プログラムを修正し、

その競技で生じる特異的な負荷に耐えられるように協調した運動の中で強化し○×△□&%$#-------

すみません。

取り乱してしまいました。。。

彼女の場合、やっているのが水泳です。

鎖骨の動きが大きくなると言うことは、水をかく距離が伸びるということです。

同じ体格であっても、カラダの硬い選手より、より長い時間水をキャッチできるということです。

それって、有利だと思いませんか!?

彼女の「柔らかさ」は欠点ではないんです。

むしろ武器です。

教え子の特徴は何か?

その特徴をいかに競技に活かすか?

それに気づいてあげることが重要だと思います。(彼女はまだまだ若いのです。周りの大人がしっかりせねばいかんのです。)

彼女の治療と訓練は、この一夏しか診てあげられませんが

何とか一山超えられると踏んでいます。

焦らずこつこつと、着実に介入できれば

2年後あたり、ひょっとしたら世界の舞台に立つかもしれないな…

なんて…

以上、夢を膨らませている夢見がちなオジサンより

一週間ぶりの投稿でした!