ネムの花が咲きだしました。

6月の草木染めはネムの葉。木からは採らず道ばたに生えているひこばえを刈ってきたそうです。いずれ刈り取るものですから。染液を作る準備をしながらネムノキについてのお話。

用意された葉っぱはすでに閉じており、花もまだないじきだったので、花を見つけたこの日、道ばたでおさらい。残念ながら雨上がりで、ふわっとした花がつぶれています。

刷毛のような花は、たくさんの花の集まり。根元から、緑の部分が「がく」「花びら」長く伸びたピンクの部分の大半は「おしべ」まん中にちょっと長くすっとのびているのが「めしべ」

またもや「へえ~~」のお話でした。

葉っぱは「2回偶数羽状複葉」

大きな○で囲んだ全体が1枚の葉です。

その葉はさらに黒丸の部分が羽状になっています。なので「2回」

その葉はさらに黒丸の部分が羽状になっています。なので「2回」

小さなほうの羽状はさらに包丁型の葉で構成されています。包丁型というのは珍しいんだそうです。

煮出すと包丁型の葉はバラバラに崩れてしまいました。染液はこんな色。

後日急用でやむなくキャンセルした友人から電話がかかってきました。

「どんな色に染まったぁ?」

まっき黄よぉ~

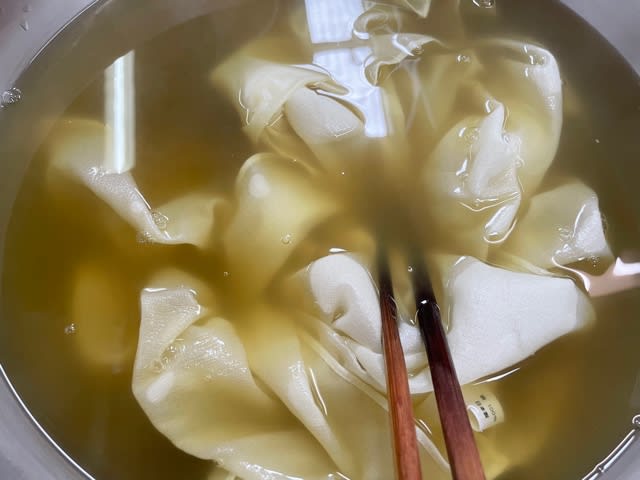

1回目に浸したときはこんな色でしたが

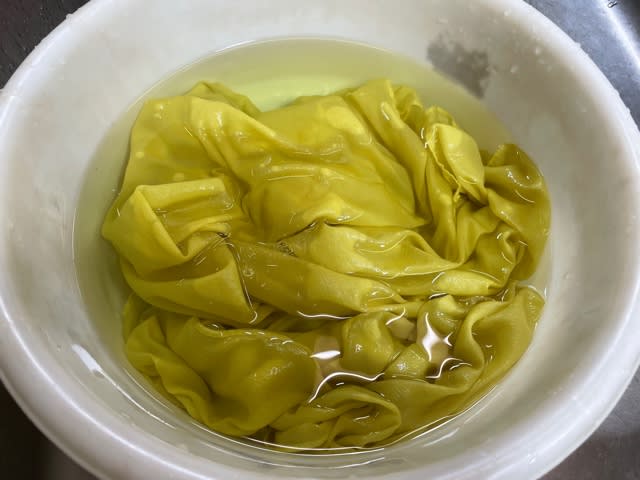

水洗いーみょうばん液-染液に20分を2回繰り返すと

ここでやめた人もいましたが、わたしは、まだ染液が濃い色だったのでさらにもう1回。

洗って乾かすとこんな色になりました。

この染液に浸してひたすら混ぜる間に、いつも「NPO 西条自然学校」の活動についてお話していただきます。この日自然学校の男性陣は二手に分かれて、鹿から希少植物をまもるためのネット設置に東赤石山まで行っているとか。赤石山系は希少植物の宝庫ですが盗掘も鹿の被害も大きいところだそうです。もちろんスタッフだけではできないのでボランティアの方が参加しているそうです。

それから6月始めには高須海岸での自然観察会を開いたそうです。?そんなのあったっけ?知っていたら参加したのにー しかしこの日は行政職員を対象に実施したのだとか。

オオキンケイギクは特定外来植物に指定され、栽培も移動も禁止されています。重信川流域でも大繁殖しており、何年か前にやはり行政の職員が駆除作業を行ったと報じられていました。関連記事はこちら

その駆除作業にしても管理している行政機関の許可を得たり(そこに生えている植物は管理機関の財産ですって!)、抜いた草の処理に許可をもらったり(ぬいた株は本来移動できませんが、特別に許可を得て袋詰めし焼却場へ持ち込んだそうです)何をするにも行政の理解、ひいては職員の知識理解がなくてはだめだ、ということで今回の自然観察会になったそうです。

そういえば先月の草木染めで聞いた話では。市内に絶滅危惧種の生物が生息している場所があることが解り、そこが耕地整理の対象になっていることから、現在その生物を守るための対策を練っているところだとか。開発の前に環境調査、その一翼を担っているのが西条自然学校なのでした。

さて、染色の話に戻ります。

同じ染液を使っても、染める素材によって染め上がりに違いがあります。ふつうはシルクやウールなどの動物性の繊維の方が染まりやすいのですが、ネムノキでは

左 木綿 右 シルク

実物はもっと違いがはっきりしていて、木綿のスカーフは、それこそオオキンケイギクのようなまっき黄に染まりました。

で、お話を聞いて、前から気になっていたことを質問してみました。というのは、たびたびウォーキングに行く運動公園にぼつぼつオオキンケイギクの花が見られるようになったのです。今のうちに抜いた方がいいんだろうなと思いながら、勝手に抜くのもはばかられてーそんなときは種をつけないうちに抜いて、そこへ放置しておくのがいいそうです。1本2本見られるところなら、わたしもそっと抜いておきましょう。

でも、一般には入れない斜面ではずいぶんと増えてピンクのカワラナデシコがピンチなのです。やはり管理する市の対応が求められますね。

おまけの画像

行くときに見つけたのですが、運転席からもはっきりとわかる白い花。

帰りに下りて確かめました。

これは? 見たことがある!

高知の牧野植物園に咲いていました。

え~と

なかなか名前が覚えられなくて、何度も写真を見直したのですよ。前にも書いたように、わたし文字から頭に入ったのは名前と一致しやすいのですが、映像から入ったのはなかなか文字と一致しなくて。

しきた・・・

たしき・・・

きたし・・・

したき・・・

結局前の画像を見つけて確かめました。

シタキソウです。

すごい、山に来れば普通に咲いているんだー

後で調べたところキョウチクトウ科 「舌切草」。舌切りねえ、もう忘れません。いかにも毒がありそうですが、有毒との表示は見つけられませんでした。

というわけで今回も学ぶことの多い草木染めでした。