平成26年度全国学力・学習状況調査の結果公表に関する調査結果について:文部科学省 fb.me/7yhmaEehz

秘伝公開! 「隣のバカ撃退法」 - エキサイトニュース fb.me/1rKLMtbms

平成26年度全国学力・学習状況調査の結果公表に関する調査結果について:文部科学省 fb.me/7yhmaEehz

秘伝公開! 「隣のバカ撃退法」 - エキサイトニュース fb.me/1rKLMtbms

房総一宮で考えたこと

昨日から、今朝まで房総一宮にあるシーサイドオオツカというホテルにいた。このホテルは二度目の宿泊である。

一度目は... blog.goo.ne.jp/tym943/e/b2c9e…

#女性手帳 RT @tmaita77 家庭の責任によって,研修に参加する時間がない(中学校の女性教員)。30代後半から40代前半の日本の山。職能発達の機会を阻害している。 pic.twitter.com/f6GZMsE8Uc

鎌倉・長谷寺 長谷観音:日本有数の9m余という巨大な十一面観音菩薩像で、境内に梵鐘がある。長谷寺を名乗る寺院は鎌倉の長谷寺をはじめ日本各地に多く240寺程存在する。長谷観音は日本では最大級の大きさの木造観音である。pic.twitter.com/dy4PgsyxjY

高齢者や障害者、「災害弱者」誰が誘導?――個人情報保護、壁に、支援者決められず。 | SECURITY SHOW messe.nikkei.co.jp/ss/i/news/1184… .@chizulabo

教えてください(軽度の知的障害をもつ母親の子育てをサポートするのはどこですか?) - 障がい者自立支援?[No.41823] wel.ne.jp/bbs/article/41… .@usausa1975

マスメディアの関係者の皆様には、日本選挙学会の機関紙の目次に目を通し、取材したい内容に関連する論文を書いている方にコンタクトを取るようにお願いしたいと思います。選挙研究には、背景にある政治思想と歴史から実証的データまで求められます。

jaesnet.org/research/publi…

【ナッツリターン】韓国でマカデミアナッツ激売れ ナッツ航空のパロディー動画も

news.livedoor.com/article/detail…

「農園直送のナッツを皿に乗せてお運びし、ファーストクラスに役員がいれば機内ですりつぶしてお出しします」

pic.twitter.com/7Z5f5461Z5

学生さん(名前は伏せておきます)が出席カードの裏にさらっと書いていた七絶。

経声幽眇寺楼東

瑟瑟山中一渓通

青女全山紅染樹

紅於奪目梵王宮

例えば「紅」は一つ削ったほうがいいかなとか思うけど、漢詩を作ったこともない学生さんがこれ詠んだなんてすごいと思う。

給料のところに「月収○○万円”以上可能”」とか、下の方に小さく「基本給+残業○時間+特別手当を合わせて」とかあった場合は、高確率でブラック企業だと思って良いだろうね。

ブラック企業の見分け方 「夢・感動は、たいていウソ」常見陽平さん headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141216-…

企画展「墨一色-拓本と摺物の世界-」では、熊野三山をはじめ各地の寺社で発行された牛玉宝印をズラっと17点展示してます。不勉強のため、どこで発行されたものか、まだわからないものもあります。。。写真はそのなかの一つ。 pic.twitter.com/VL34NsUmtM

やたらに本数が作られてる時期というのは、作家にとっても作品を作るチャンスが多くなるんです。その時、たまさか客を集めたり、評価されたりするような映画が出てくるんであって、崩れる時は一斉に崩れますよ。だって、映画がダメになっていく過程を見ても、いい作品だって沢山消えていったでしょ。

【大淵】南陽市吉野には滝が多く、大滝の上流は淵となっている。旱の時に淵に石を投げ込むと、滝まで転がらないうちに雨が降る。ある時、大滝の番小屋に梵字を彫り込んだ石を投げ入れたところ、大雨になり、洪水が起こり、黒雲のようなものが大沼の方へ飛んだという。

それにしても、なぜこれほど風采が上がらないのか、わはは。年齢のせいもあるんだけど、歳を取ってもチャーミングで魅力的な人はいますよね、女性でも男性でも。笑顔、服装、立ち居振る舞い、そういった外見だけでなく、なにかこう醸し出す雰囲気というか、ずばり「缺乏風格」なんだな。今さらだけど。

総選挙「唯一の敗者」とは?「次世代の党」壊滅の意味とその分析(古谷経衡) - Yahoo!ニュース fb.me/49SJ9tCuh

【猿羽根山の地蔵様】尾花沢市。猿羽根山の近くに住むある家では、長いこと嫁に子供が生まれなかった。そこでその家の婆様が猿羽根山の地蔵様に子が授かるようにお参りにいった。すると嫁に無事に子供が生まれたが、何故か婆様にも子供が生まれた。

1915年10月、前年に全通したばかりの岩越線(磐越西線)を利用して新潟に来た野口英世。この写真はどこの駅で撮られた? ちょっとした話題に。

新事実 ↓

wind.ap.teacup.com/togo/156.html pic.twitter.com/VuzfVkugX8

房総一宮で考えたこと

昨日から今朝まで、房総一宮にあるシーサイドオオツカというホテルにいた。このホテルは二度目の宿泊である。

一度目は友人の結婚式で、披露宴をそこでやった。好印象があったので、今度は配偶者を誘って行ったのである。なに、料金は配偶者が払うので行っていただいたという方が正解である。

九十九里海岸のすぐそばにあるいいホテルである。料理も美味い。さらに、従業員の方々が、よく訓練されていて、ここちよいのである。温泉もいい。海岸の温泉だが、濃い茶色をしていて、じっくり入っていると実に暖まる。加熱はしてあるようだが。

料理も小食派の私みたいな客に対応してくださる。そうなのである。もう馬のようには食えないからである。今は、カナリアのようについばむだけである。

かつての柔道マンが情けない。しかし、馬のように食っていたら、死んじまう。

まだ死にたくはないのだ。死んじまうのは実に簡単なことであると、先月体調を崩したときにしみじみ知ったのである。あっと言う間である。血圧が下がったら、人間なんてあっと言う間にあっちの世界にいってしまう。

だから、死ぬまではしみじみと生きていきたい。充実して生きることである。充実というのは成果を持つということではない。

一宮に行ったのは、体調を崩したから、身体慣らしのためでもある。運転もそう。さらに、旅に出ても大丈夫なのかどうかということをチェックするためでもある。年が明けたら、台湾に行かなくてはならない。アミ族の芸能を見てくる。それだけであるが。

これからは決して無理をしないで、ゆっくり生きていこうと思っている。それが私にはいい。四月からやり始める生涯大学というのは入学手続きが書類送付のみである。したがって、おそらく入学できるだろうから、そこで学ぶ。そうである。また生徒をやるのである。いわゆる老人大学である。友人をつくるつもりである。一つの学科で二年。さらに専攻科が一年。楽しみにしている。学費も安い。年額一万五千円である。ありがたいものである。千葉県に感謝しなくてはならない。

なんだかんだとやっているうちに、七十歳になるだろう。

それでいいのである。

それこそ私の生涯学習である。確かに、なんにもならなかったし、資格も卒業証書もとれなかったが、それでいいのである。

人生なんて、あっというまである。

そのあっというまに、些少ながら私を相手にしてくださる方々に、なにかを残していければいいのである。講師(非)をさせていただいている大学で、今はそれをさせていただいている。

こんなチャンスを与えていただいて、こころの底から感謝している。それも、もう三年過ぎた。来年からまたやらせていただく。十五週間もである。

若い人々になにを残していけるだろうか。

そのために、今年度末まで、準備をしていく。

ノートもとって。

だから、毎年同じことを講義しているのではない。

私もまた学びながら、教えているからである。

(^_^)ノ””””

小人閑居して不善を為す

久しぶりに、身辺雑記に戻ってきた。

ここのところ、「房総をゆく」というカテゴリーで九十九里浜のことを書いていた。どうしても書いておきたいこ... goo.gl/oBxWjv

退職、年金生活、我が家もお先が心細くなってくる。日本丸は日の丸を一層高く掲げたものの、まだまだアップアップで大波小波に翻弄されていくのだろうけど、身近な場面から贅肉をそぎ落とすチャンスかもしれない。一時言葉だけが流行った「清貧」な暮らしに目を向けるチャンスかも。ベレ帽買うのやめる

パリの主要空港から中心部に向かう道路を非常に遅い速度で走行する「エスカルゴ」作戦で大渋滞を起こす⇒パリのタクシー運転手、ウーバー反対のデモ実施へ on.wsj.com/1zmhJCI (AP) pic.twitter.com/xuyLylgZMf

CiNii 論文?-? 藤原氏の氏寺と天台宗の進出についてー法性寺と法成寺について ci.nii.ac.jp/naid/110000046… #CiNii

1000RT:【さすがテレ東】池上氏選挙番組の細かすぎる候補者プロフィール

news.livedoor.com/article/detail…

森英介氏は「娘とGLAY20万人ライブ。年に1、2回ギックリ腰」

船田元氏は「幼少期『星空が友達だった』」… pic.twitter.com/NHCBEVF8f9

法隆寺五重塔初層塑像群:涅槃(ニルヴァーナ=釈迦入滅)の場面を表す。釈迦の入滅を悲しむ弟子や信者の様子を伝える。コンピュターのシュミレーションで五重塔はマグネチュード8まで耐えるといわれ、8世紀の日本には既に耐震技術があったとされる。pic.twitter.com/2h0WwkdOQG

【鬼面沢とおかばみ沢③】おかばみ沢の大蛇が暴れるので、鬼面沢の隠れ座頭は金縛りにかけて封じ込めようとした。しかし大蛇はその術を逃れようと暴れ、大雨を降らせたりした。しかしついに隠れ座頭の術が勝り、大蛇は小さな蛇に変えられ、川樋の諏訪明神の使いとされた。

【展示室紹介:鉄砲伝来】日本の鉄砲は火ばさみの向きや機関部が西洋のものと異なっており、形式から東南アジアで改良されたものと推測されます。第2展示室「中世」のご案内→rekihaku.ac.jp/exhibitions/re… pic.twitter.com/P7gs1OZdfB

【ひっ】「急降下スキー」がもはや自殺行為

news.livedoor.com/article/detail…

よい子はマネしないでね pic.twitter.com/IQmT09OJKE

民主党は、中川秀直氏が言っていたように、政権をとっていた時代の人ではなく、せいぜい当時の政務官クラスの若い人が伸びてくれば再生できるだろうと思います。それでなければじり貧で、社民党のようにやがて消滅していく運命ではないかと思います。

大きな旅立ちというものは、書物の、第一行目の文章のように、重要なものなのだよ。その一行が、この一瞬が、すべてを決定づけるんだ - ムーミンパパ

選挙、いろいろありましたが、自公政権は、小泉進次郎氏が言っていたように、何でもできるから他に転嫁できない責任が生じているわけで、経済回復などができなければ、次は歴史的敗北ということもあり得るかなと思います。

文明民族の一番悲しいミステークは、生命を考えるときに、いつでも体のことばかりを考えている。 体のことさえ考えていれば、人間というものは、満足な人生を生きられる、というような、その大きな粗忽を、すこしも粗忽でない、真理であるかのように思い違いしているところに、文明民族の不幸がある。

観世音寺馬頭観音立像:馬頭観音は怒りの激しさによって人びとを苦しみから救い、馬が牧草を食うように悪趣を取り除くといわれている。観世音寺は東大寺、下野薬師寺とともに「天下三戒壇」のひとつで、開基は天智天皇である。 pic.twitter.com/7jovITBOxX

■「幸福がそこに、ありますように。成功がそこに、ありますように。健康がそこに、ありますように。満足がそこに、ありますように。」【ナバホの祝福の歌より】

【ついに】渡辺氏事務所を家宅捜索

news.livedoor.com/article/detail…

政治資金規正法違反の疑いがかけられています pic.twitter.com/FuzI8ZK641

【ムカサリ絵馬②】ムカサリ絵馬は、江戸時代以前の物は未だ発見されていない。処分されたという説もあるが、近年、特に戦没者のムカサリ絵馬が多いことに着目し「祖霊になれない(子がいない)者(特に長子)が象徴的に結婚することで祖霊となり家父長制の原則を回復する行為」という説が提唱された。

未経験者採用が急増!ついに来た正社員不足 昨年までは数字のカラクリだが、今年は違う | 高城幸司の会社の歩き方 - 東洋経済オンライン toyokeizai.net/articles/-/556… ほう。

池上さん今回も無双! 安倍首相におじいちゃんコンプレックスを直撃 lite-ra.com/2014/12/post-7… @litera_webさんから

>わたしたちは政治家のカネを問題視し、その腐敗を嘆いてみせる。しかしほんとうは、カネのためにすべてを顧みず、精神を腐敗させているのは国民自身なのだ。

誰かのhpに書いてあったが、ホントですなぁ~!

マジに。

(笑)

池上さん今回も無双! 安倍首相におじいちゃんコンプレックスを直撃 - エキサイトニュース fb.me/6s0NUnADf

わはははっはは!

ここまで言われるようになったのか。

反論すればいいのに。 fb.me/3Pi6Y26LI

飯岡駅を出て、正面を右に曲がる。そうすると、踏切がある。後草(うしろぐさ)という集落に出る。もっとも、飯岡駅自体広原とか、後草という集落の一部に位置している。

私は、この集落も好きである。... goo.gl/6Ywg7U

もし、人より素晴らしい世界を見よう、そこにある宝にめぐり逢おうとするなら、どうしたって危険な道、恐い道を歩かねばなりません。そういう道を求めて歩くのが、才能に賭ける人の心構えなのです。

CiNii 論文?-? 日本中世訴訟制度における《裁許前誓約》 : 鎌倉幕府による濫訴対策の一側面 ci.nii.ac.jp/naid/110006607… #CiNii

薬師寺東院堂聖観音像:東院堂の本尊。衣のひだを通して脚が透けて見える技法には、インドのグプタ様式の影響が伺える。pic.twitter.com/Z3eNfOCgY4

【松尾観音堂②】最初は松応寺として三仏を祀っていたが、室町時代に盗賊に仏像を全て盗み出された。しかし盗賊達が成沢まで来た時、急に天気が荒れ始め、盗賊達は仏罰を恐れて仏像を捨てて逃げた。無量寿仏は洪水で流されてしまったが、他の二仏は村人に拾われ、観音堂に戻ってきた。

自民党と連携する宗教教団。統一教会、日本会議系教団、創価学会。日本の伝統から見れば新しく文化的には近代に形成された教団群。富裕層とセクト的・強硬派的教団との連携はアメリカの共和党に類似。togetter.com/li/700939 togetter.com/li/715216

選挙が終わればブロガーはみんな選挙についてのエントリを書くだろうから、そこであたしはすかさず電気ストーブのアフィリエイトブログでも書いて、華麗に差別化したい。

全体性と客観的な経験とのこの「彼方」を、にもかかわらず、純粋に否定的な仕方で記述することは出来ない。この「彼方」は、全体性と歴史の内部、経験の内部にも映し出されているからだ。-全体性と無限-

信長は、結局、人間を道具として見ていた。道具である以上、鋭利なほうがよく、また使いみちが多様であるほどいい。その点、秀吉という道具には翼がついていた。(「この国のかたち」)goo.gl/NCVS

同じことを絶え間なく、

はっきりした映像にして心に思考させれば、

言い方を変えれば、

心のスクリーンに

想像というありがたい力を応用して描けば、

それは期せずして強固な信念となって、

その信念がいつかは具現化する。 bit.ly/15UgiJW

薬師寺金堂薬師三尊像:本尊の薬師如来を中央に、脇侍として右に日光菩薩・左に月光菩薩を配する。造像時期は、藤原京の薬師寺から移したか、平城京で新造されたかで学説が二分する。pic.twitter.com/zV7m4kN3sx

小人閑居して不善を為す

久しぶりに、身辺雑記に戻ってきた。

ここのところ、「房総をゆく」というカテゴリーで九十九里浜のことを書いていた。どうしても書いておきたいことがたくさんあるからである。そうである。私は、マレビトであるからである。つまり来訪者である。よそ者と言ってもいい。東北の片田舎の温泉町から40年前に房総にやってきたからである。しかし、スタスタ坊主のように素っ裸ではない。さらに、物乞いもしていない。一応、定年まで仕事をしてきたからである。なんの成果も上げていないけれども。マジに。

しかし、私には戻っていくところが、もうない。両親も死んでしまった。ふるさとには、両親の墓しかない。親戚とも殆ど会う機会がない。ある従兄に時々贈り物をしていたが、これも「もうやめにしようや」と言われた。従兄も年をとってきた。返礼が面倒になったきたらしい。「そうではない、あんちゃんと遊んでいた時期が懐かしいから」と申し上げたのであるが、それに「返礼も要らない」と言ってみたのであるが、かなりの高齢である。きちんとした性格であるから、面倒になってきたというのは、よくよくのことに違いない。

もう、ふるさとにも段々縁が無くなってきた。

あの懐かしい奥羽山脈も、たまに見るしかなくなってきたのかもしれない。

クルマの中からしか。

そういう寂寥が、逆に房総を大切に思うようになったのかもしれない。さらに、郷土史のメンバーに入れていただいて千葉県について知りたいと思うようになったのかもしれない。そうなのだ。私は、千葉県のことをよく知らないのである。歴史的にも、民俗学的にも。

ま、知らないというとなんでもそうである。

覚えても、次々と忘れてしまう。参る。まったく参る。そのうちには、きれいな美女のことも忘れてしまうのではないのかという不安もある。あ、アンタ、誰でしたっけ?とか言うようになるのかもしれない。もっとも、世の中には忘れてしまった方がいいということもあるけれども。

いつまでも、虐げられたことを覚えていて、いつか復讐をしてやろうというのでは情けない。もうそんなことは、忘れてしまうことである。それが老後を過ごすコツであろう。だから、過去の仕事仲間とは会わない方がよろしい。なに、理由は簡単である。思い出すからである。過去のことをである。それに、もう会いたくもないという方々も多いに違いない。

だから、出来るだけ私は過去の仕事仲間に会うことを避けている。もっともあれか。避けられているという可能性もあるけど。

しかも、会ったら会ったで、相当の量を呑むのである。相変わらず呑むのである。これはいかん。また体調を崩してしまうからだ。もう身体に悪いことはしないことにしたからである。

今日は、天候がいい。晴れている。出かけよう。ノートパソコンを持ってである。論文は書かない。書けない。ゴミだからである。その代わりに、柳田国男のホンを持っていく。メモを取る。パソコンで。毎日が休暇である。退職したからである。

どっちにしてもたいしたことではない。

小人閑居して不善を為す。

これだけは避けたいからである

(^_^)ノ””””

後草が好きである

飯岡駅を出て、正面を右に曲がる。そうすると、踏切がある。後草(うしろぐさ)という集落に出る。もっとも、飯岡駅自体広原とか、後草という集落の一部に位置している。

私は、この集落も好きである。やはり人柄がいい。人品賤しからぬ人々が多い。これは、日本人の持っている特性なのではないのかと思う。日本人は徳が優先するのであって、メリットとかデメリットで動いてきた民族ではないとずっと思ってきたからである。

非常にお世話になっているW氏の住んでおられるところである。W氏は私が仲人をさせていただいた方であり、一緒にスキーに行ったり、今の当主が中学生の時には、私のふるさとまで旅行に連れていったのである。教え子と教師という関係にある。ま、その一点だけでも、いかにダメ教師であったかということがおわかりだろう。むちゃくちゃであったのである。好き勝手にやっていたのである。まったく恥の多い半生である。だから、私は、この飯岡駅周辺から、あるいは海上町から離れられないのである。それほど好きなのである。

最近、グローバルなんとかということがしきりに言われてきた。しかし、それは理科系の大学ではずっと以前から言われてきたことであって、理科系の大学では論文も、学会の研究発表も全部英語でなされるのである。今更である。

民俗学でも、論文を日本文で書いたら、英文のsummaryをつけなくてはならない。だから、私のような不勉強なものは、四苦八苦しているのである。

それはともかく、後草である。

ここに非常に優れた仮面劇が残されている。

ちょっと紹介してみよう。この駄文は私のゴミ論文からの引用である。書きかけなのであるが。

*

千葉県旭市後草(旧海上町後草地区)の水神宮で毎年二月の第1日曜日に行われる水神宮神楽は、800年の歴史と伝統を守って、現在でも後草集落と広原集落で毎年交代で演じられている。

伝承によると、この後草集落というのは、現在の旧飯岡町の刑部岬の先にあった集落であった。

仮面劇としての特徴をよく残していて、稚児の神楽踊りが中核となっている。しかしながら田歌いもよく残されてあって、仮面の保存状態もよく、以前は二月の二日に開催されることが決まっていたのであるが、継承者の都合もあって、二月の第一日曜日に変更されてきている。少子化の傾向で、集落の伝統芸能もなかなか伝わっていなかないということは、全国的な問題となっていて、この地もまた例外ではない。

この後草の水神宮神楽は、旧飯岡町にある玉崎神社大祭(千葉県旭市飯岡2126)から分社されたものであった。平成24年5月5日(土)に九十九里海岸北端にある旭市の竜王崎に。そこから500m内陸寄りにある玉神社で行われる。ちなみに、玉前神社は、日本武尊の東征の折、海の神玉依姫命を祀ったことに由来し、香取神宮に次ぐ下総国二の宮と称されている。玉前神社は、もともと現在の竜王崎から約8㎞先の海側にあり、浸食が激しく、江戸時代初期に現在の場所へ移転した。

同様に周辺の住民も移転を迫られ、神社とは離れた。同市後草(旧海上町)に集団移転したが、氏子として代々、玉神社に出張して神楽を奉納してきた。この神楽は水神社の永代大御神楽(千葉県無形民俗文化財第1号で伊勢神宮に奉納の栄にも浴している)といい、十二座神楽で玉神社の夏祭りに奉納し、五穀豊穣を祈願して舞う。地元では5月5日に玉神社で御神楽が奉納される。

一方、旧海上町の千葉県指定無形民俗文化財 (指定:昭和29.3.31)後草の水神社永代大御神楽 (すいじんじゃえいたいおおみかぐら) は海上郡海上町後草(水神社)で水神社氏子によって、この神楽は、毎年二月の第一日曜日に水神社の神楽殿で奉納される。かつては、旧暦二月八日の村祈念に行なわれていた。 神楽を舞う人は、氏子の二十前後の青年を中心とし、 神楽師(かぐらし)が中核となっている。祭り当日、神楽師は衣装を着し、御堂(オドウ)と呼ばれる祭礼の当番の家から神社まで練り歩く。演ずる内容は、「猿田彦神(さるたひこのかみ)」「天鈿女命(あまのうずめのみこと)」「三宝荒神(さんぽうこうじん)」「八幡太郎(はちまんたろう)」「手力男命(たぢからおのみこと)」「榊葉(さかきば)」「稲荷保食神(いなりうけもちのかみ)」「田の神」「種蒔(たねまき)」「春日大神(かずがたいじん)」「夷(えびす)」「大国天(だいこくてん)」「乙女(おとめ)の舞」「素盞鳴命(すさのおのみこと)」である。以前は、「湯神楽(ゆかぐら)」と呼ばれる湯立ても行われていた。豊年万作を祈願する岩戸神楽といえるであろう。楽器は、横笛・大太鼓・小太鼓を用い、神様ごとに曲を変える。神楽の中では、新粉餅を投げる場面があり、それを食べると無病息災と伝えている。

旭市教育委員会の水神社永代大神楽の解説板もあって、地元の方々の熱意が伝わってくる。また、田歌いの仮面の舞では、後草の青年達が、神楽師として楽器を担当する。神楽芸能の原点があるのではないかと思われる。古い伝承を伝える仮面が、全部で13面もある。狐の仮面、獄卒の面もある。閻魔系統の顔をしている。能の翁の面相をしている面もある。役人系統の登場人物を現すものであろうと思われる面もある。烏帽子を被っているのが、特色である。私は、密かに方相氏の影響もあるのだろうかと推察しているのだが。

御堂(おどう)を仕切る地域の名家(今年は、私の親しくしているW家が担当していた)が役割をもって演じる。天狗である。自宅から神社まで一本下駄で出かける。水神社にも舞台がしつらえてあって、神楽師が鳴らす楽器で、ここからは本格的に演目が演じられる。延々と夜7時近くまで演じられる神楽である。

この後草という集落は、もともとは現在の旧飯岡町の刑部岬灯台の下にあった集落である。ただし、伝承の域を出ていないのだが、文献的にはかつて旭市の西部に位置する椿海の南岸に接していたと書かれている。『海上町史』 によると、同書に紹介されている『江ヶ崎村誌』の著者は、次のように描いてあると記している。

西方乾、北艮(うしろとら)は総て椿悔満々たる水上に、漁夫の布帆出没、水鳥遊泳す。実に千勝景。遙に鏑木城、大寺、諸徳寺、小南城、松ヶ谷、岩井の白石、見広城、雷神の森一眠に眺望、東は後草村を一望す。

このような風景は、椿悔が干拓される前には、普通に存在したものあったろう。しかし文献的には、高梨与晟家に残る史料がすべてのようであると『海上町史』は記している 。要約すれば、高梨家に伝わる史料は、以下のとおりである。

建久三年(1192)飯岡、永井波戸にあった七軒の家が、波に打たれ住家を失い、この地に移り住んだ。草生切にて小屋を作り、鎮守水神宮を作り、村の名前を後草村と改めた。正治二年、四国土佐の人来たりて、高梨基国と名乗り、後草の勘右衛門の娘と結婚して湖水辺りに漁業を営んでいた。享徳三年、当主が病を得て、信濃善光寺に参詣すること三十三度、十一面観世音像をいただき、堂宇をたてて安置した。さらに、天和三年(1683)金蔵院長光坊を導師として十一面観世音像の開扉をなした。

ここに書かれていることは、永井波戸からの移住と、観音堂縁起である。後草という地名は現在地に移ってからの地名であり、後草という集落が海蝕によって失われ移住したとみるべきではないと、『海上町史』は否定的にとらえている。しかし、この史料の最後に見える「天和三年」という年は、後草の集落には、水系の移動があったからである。現在の後草集落の中心地にある水神社は、現在地の北方三〇〇メートルほどにある、古水神から移したものである。現在の水神社の石鳥居の柱には、「天和三年七月吉日」と刻まれている。この水神社の側を天和溜めから、天和川の水路が新田の惣掘りにつながっている。椿海干拓のなった後に、後草村の新しい水系が整備されて、それが天和期に、水神社も現在地に移されたのではないかとしている。

もう一つある。「芋念仏」の伝承である。

刑部岬沿いにあった後草の人々は漁を生業としていた。ある時、海浜に漂着した箱があって、その中から阿弥陀三尊の軸を見つける。人々はこの尊像を厚く信仰して、年を経て永井七村(永井、後草、八木、小松、三宅、赤塚、正明寺)が集まる盛大な念仏行事に発展した。その後、範囲が広くなり東西二つにわけて、永井、後草、八木の村々が今に続く芋念仏を守り育ててきた、という伝承である。しかし、この伝承は、さらに佐貫城落城の伝承が加わり、後草七家の祖の伝承が成立したものでもあろうと、海上町史はしている。さらに左記のような記述もある。

片岡常春は佐竹氏を舅として、頼朝に叛し、このため佐貫城は頼朝の軍勢に破れ落城し、一族郎党は各地に離散した。そのうち、飯岡永井の波止にかくれて、漁業を生活の糧としていたもの達があった。これが「後草七家の」祖である。

とする伝承である。芋念仏の言い伝えと、海蝕による移住の話と、片岡一族の落城の三つの伝承が結びついて後草の移住譚が成立したものであると「海上町史」はしている。高梨家に残されている古文書は、後草の草創にからめて、建久三年(1192)に後草七軒が移住したと書き起こしている。建久三年は、源頼朝が鎌倉幕府を創立した年である。

このことが何を意味するのか。民間芸能というものには、すぐれた一人の知恵者が存在しないと成立しなかったのではないかと推定するからである。

芸能は、自然発生的に、あたかも天から降ってくるようなものではないのではないか。すべての構成を、脚本を書いた人物がいるはずである。所謂発案者である。その創始者が劇としていて、周囲に賛同する人々がいて、中核となる創始された物語があって、時間と共に工夫され、改作されて、発展していったのではないのかというのが、筆者の推定である。

それが宗教の布教を目的にしていた場合には、よりその手法が確立されていたであろうし、芸能を楽しんで見ているうちに、特定宗教の教えに教化されるのであれば、宗教の伝道者としては好都合である。

その原型が、中国の目連劇であり、大衆芸能なのではないのか。(略)

*

駄文を労した。

こんなことがあるから、私は飯岡駅周辺から離れられないのである。つまり私の興味関心に、この土地がいろいろなものを与えてくださるからである。

ありがたいものである。

それではそろそろ、この辺りで。今日は、かなり字数をオーバーした。いかんですな。反省しています。

それでは次回をお楽しみに。

(^_^)ノ””””

刑部岬は冬、富士が見える

飯岡駅の改札口を出ると、すぐ目の前に四〇年前には朝日館という旅館があった。江戸時代から抜け出し... blog.goo.ne.jp/tym943/e/bf7bb…

プロ野球で引退後コーチになれるか否かの境界線 「処世術」が重要に - ライブドアニュース fb.me/3V0EKUv7u

100RT:【放送中】テレ朝「お坊さんバラエティ ぶっちゃけ寺」がジワジワ人気

news.livedoor.com/article/detail…

お坊さんたちが内情を次々とぶっちゃける深夜番組がおもしろい。大みそかの午後には2時間スペシャルも! pic.twitter.com/g5M0kqckuf

【成木責め(南陽市バージョン)】戸主が柿や桃など果樹の根元を鉈で軽く叩きながら「成らねば伐るぞ」と言う。次に女房か娘が「成ります、成ります」と答えながら団子の木につける餅を搗いた臼を洗った時の水、或いは団子を煮た煮汁をかける。余った汁は火伏せになるので建物の軒下に少しずつかける。

今回の衆院選では野党幹部が崖っぷちに立たされています。最終の当落予測を行いました。本日2面。夕刊フジ・アンドロイド版→ow.ly/8iHAY。iPhone/iPad版→ow.ly/aQ8pJ

【北海道・4人死傷の事故】

北海道石狩市生振で12月13日、軽自動車とトラックが衝突し、女性2人が死亡、2人が軽傷を負う事故が起きました。 breaking-news.jp/2014/12/13/015… 現場は国道337号線の交差点。 pic.twitter.com/EQXMFaJVPE

法隆寺木造四天王立像:日本書紀によれば、587年の蘇我馬子と物部守屋との戦いに加わるに際し、聖徳太子が、「勝利した暁には四天王寺を建てる」と誓いを立て、593年、戦勝に感謝して建立したとされる。広目天、増長天、持国天、多聞天の順。 pic.twitter.com/XRY3MpTEbi

おのれの小ささがわかると、あれも大きくなれるのだか。 というのが子をみる親の目であった。が、それには年月という師が要る。時間ほどよい師はないであろう。どんなに人からいわれてもわからないことが、時が経つことによって、さらりとわかることがある。

(宮城谷昌光『晏子』)

日本研究者といってもさすがに外国人に古文書は読めないだろう、とタカを括っていたらこれは大間違いで、現在は海外研究者の方が日本人院生より古文書読解に熟達している、というケースが増えてきていると伺った。大相撲のような状況になりつつあるらしいです。

法隆寺百済観音像:百済(朝鮮半島に存在した国名)という名称を冠しているが、朝鮮半島ではクスノキは用材として使用しないため、日本で作られたものとみられる。左手の水瓶はヒノキで作られたもの。丸みの帯びた体躯が特徴的な、南朝様式の作品。 pic.twitter.com/eVmltjOwkQ

【デシコサマ①】旧朝日村。11月23日をデシコあるいはダイシコという。この日は餅の入った粥を作る。デシコという神様には子供がたくさんいるので、粥に三本長い箸を立てる。餅は6人前搗き、小豆もつけるという場所や、小豆飯を炊くがしょっぱいものは好きでない神様なので塩は入れない所もある。

刑部岬からは、冬、富士が見える

飯岡駅の改札口を出ると、すぐ目の前に四〇年前には朝日館という旅館があった。江戸時代から抜け出してきたようないい建物であった。残っていたら、テレビの取材があったかもしれない。それほど、趣味のいい旅館であった。まだまだ若い二十代のころに、何度かここで宴をもったことがある。先輩たちと呑んでいたのである。

その先輩達も人柄が良かった。おおらかで、酒も強い。様々な教育談義に非常に勉強になった。いちいちノートにとって、先輩達の話を聞いていた。その中の五人の先輩達とは、今でもおつきあいいただいている。そうなのである。もう四〇年である。途中から高校教育界に放り出されてしまった私を、それでも捨てないでいただいた。ありがたいものである。イニシャルで書くと、三名の方が「i」である。さらに、「a」氏と「t」氏である。この中のお二人が後に教育長になられた。そして、全員校長までやられた。私のようなよそ者を、見捨てず、あまつさえ指導までしてくださったのである。だから、この飯岡駅のある海上町が好きなのである。

さて、この旅館の前を左折すると駅前の商店街に出る。すぐのところに信号があって、そこを右折するのである。左右に商店が並んでいる。今でも商売をやっている。かつては隣町であった旭市にショッピングセンターができたせいで、栄枯盛衰いろいろとあったらしいが、よくは知らない。

その先に海上町立の海上中学校というのがあった。私の就職先である。この学校の思い出はまた拙ブログに書いておきたい。なんといっても、私のような”マレビト”を採用していただいた学校であるからである。しかし、今は書かない。先の楽しみにとっておく。

さて、今日は刑部岬(ぎょうぶみさき)である。

この岬には、タクシーでないと行けない。旭駅から銚子行きのバスもあるが、本数が少ない。バスに乗れば、刑部岬入り口という停留所で止まってくれる。その停留所から歩いて一〇分である。

飯岡駅の左側にずっと、飯岡の丘陵地帯があって、それがその先の海岸まで続いている。ずっとである。それに、遠い。さらに、丘陵が海岸に到達したらと思ったら、突然突端がほぼ直角に海に潜ってしまう。それが「刑部岬」である。

飯岡町の市街地を抜けて、銚子に行くための坂道をちょっとだけのぼると、刑部岬への案内看板がある。そこからさらにのぼっていく。小さな灯台がある。漁船を導いた灯台である。そして、その灯台の真下に、飯岡漁港がある。かなり大きい漁港である。第1種漁港で、東側には屏風ヶ浦と呼ばれる海食崖があり高さ四〇から五〇メートルの断崖が約十キロメートルにわたって連なっている。西側は刑部岬を境として九十九里浜の砂浜が続いている。漁獲量は千葉県内で二位だそうである。

ここが東日本大震災では、かなりの被害を受けた。

合計で十四名の方が亡くなっている。

なんとういうことであろうか。

大津波が、飯岡漁港に押し寄せてくる映像をYoutubeに載せていた方がいて、私もそれを見た。そして、それらの映像がこの刑部岬から撮られていたのである。震災後、天皇陛下も来られて、励ましをしていただいたことを記憶している。それほど、被害が大きかった。

ちなみに、この九十九里海岸というのは、何度も津浪や地震に苦しめられてきた土地である。それ故にこそ、人々の祈りの証である供養塔があちこちにある。人々の祈りというのは、非常に大切なものである。否、九十九里ばかりではない。日本という国は、自然災害と戦ってきた国なのである。だからこそ、日本人というのは、祈りと自然を大切にしてきた。怖れの気持ちもたぶんにあったのかもしれない。

私は、その供養塔を追いかけて、九十九里海岸の南端である太東岬まで六十六キロをカメラ片手に写してあるいた。その結果は、在籍大学の「文明の科学」という研究誌に載せてある。それほど私には、九十九里の人々の祈りというものが魅力的なものに思えるのである。

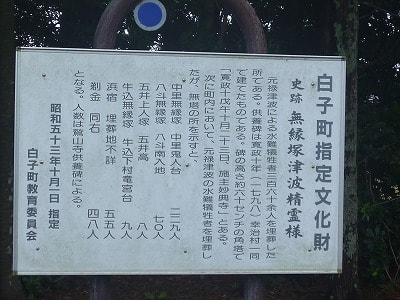

九十九里南端の一宮町にある供養塔には、「津波精霊様」とも彫ってある。こういうように、亡くなった方を大切にしてきた土地柄なのである。

以下はその時の写真である。あえて解説はつけない。

元に戻ろう。

例によって、旭市の公式HPから紹介してみよう。

http://www.city.asahi.lg.jp/kanko/tanbou/01/ 平成26年12月13日(土)現在

刑部岬(ぎょうぶみさき)・飯岡刑部岬展望館 ~光と風~

屏風ヶ浦の南端にある刑部岬からは太平洋の大海原と白浜の美しい九十九里浜などを一望することができ、「ちば眺望100景」「日本の夕陽・朝日百選」「日本夜景100選」「日本夜景遺産」などに選定されています。 また、晴天時には、水平線に浮かぶ富士山を見ることができることから、「関東の富士見百景」にも選定されています。

飯岡刑部岬展望館~光と風~ 01:51 2007-12-20撮影

ここからの眺望はすばらしく、絶好の撮影スポットとして多くの人々に親しまれています。

陽の光に輝く、眼下の海、漁港。

夕陽と街灯りが織りなす、美しい夕景、夜景。

訪れるたびに違った表情に出会えることでしょう。

公式HPは、景観がすばらしいと書いている。

確かにそうである。

若い男女のデートスポットとしては最適であろう。私はとてもじゃないが、行く気がしない。さらに相手もいない。一人で行ったら、怪しい爺に見られてしまう。ま、それでもめげずに時々は行く。なぜなら、冬、富士が見えるからである。大した景色である。これはほんとうにお勧めである。それに、冬は、いくらアツアツでも、さすがに岬の上は寒い。だから、恋を語らうお二人さんはあまりいない。爺くらいしかいない。それも風邪をひいたらつまらない。ホッカイロを持って、背負って、足にもつけているだけである。風情もへったくれもありゃしない。

そんなものである。

そんなもの。

寒くなったら、灯台の真下にある民宿であったかいものを食べてくる。「岩壁荘」という。ここの店主というか、経営者は、飯岡丘陵の山の上に別荘を所有していて、一度見せていただいたことがある。そうとうな趣味人である。なかなかの家に住んでいる。丘陵の上だから、眺望もいい。

年をとったら、無理をしないで、趣味に生きることである。そういうことを教えていただいたような気がする。

岩壁荘は灯台の下にある右側の建物

岩壁荘主人の別荘に咲く可憐な花

また、字数が気になり始めた。

あまり、長く書くと喜ばれない。

よって、これくらいとする。

また明日。

(^_^)ノ””””

年貢のこと

飯岡駅の周囲についてもう少し語る。しばらくこの飯岡駅を中核として拙ブログの記事を書いてみたい。

駅周辺は、現在でも農業が盛んな土地柄である。人柄の良い... goo.gl/B1SPF5

早朝ランニングはデメリットばかり? 健康に逆効果な健康法 #ldnews news.livedoor.com/article/detail…

NHK「あさイチ」で、高齢者の暴力の実態を特集「どうすれば防げる? 急増する『高齢者の暴力』」 #ldnews news.livedoor.com/article/detail…

「メダル噛んでもらえますか?」というアホなマスコミに「大事なメダルなので噛めません」と答えた山中教授と「ただの金属です」と答えた中村教授のメンタリティは共通している。記者に「お前はバカか?」と言っているのである。名言を引き出すのはいつも記者だ。

「春狂言2015」開催決定!

毎年恒例の春狂言の開催が決まりました。

残念ながら大阪公演のみですが、5月10日(日)13時30分/17時の2回公演で、「彦市ばなし」「おばんと光君」と、昼夜で新作を上演いたします。... fb.me/1J45heyu7

CiNii 論文?-? 大内氏の国際展開 : 一四世紀後半天六世紀前半の山口地域と東アジア世界 ci.nii.ac.jp/naid/110004597… #CiNii

大阪)朝日新聞堺工場 見学者が2万人突破 - 朝日新聞デジタル t.asahi.com/gq38「1時間に9万部印刷する輪転機などを見学」。私も見たい。

【松尾観音堂②】最初は松応寺として三仏を祀っていたが、室町時代に盗賊に仏像を全て盗み出された。しかし盗賊達が成沢まで来た時、急に天気が荒れ始め、盗賊達は仏罰を恐れて仏像を捨てて逃げた。無量寿仏は洪水で流されてしまったが、他の二仏は村人に拾われ、観音堂に戻ってきた。

本日、夜は宿坊の取材で智積院会館に泊まっています。久しぶりに来ましたが、快適な宿坊ですね。 pic.twitter.com/whjMWqd9YF

文部科学省が都道府県別「道徳偏差値」を発表!これだけ偏差値に差があったら話合わないわけだわ!!! | netgeek netgeek.biz/archives/26607 文科省が公表しているのではありませぬ。文科省公表の資料より,私が計算したものです。責は当方にあります。

「小沢王国」の岩手で、自民の小泉進次郞復興政務官が舌鋒鋭く演説して大反響。本日3面。夕刊フジ・アンドロイド版→ow.ly/8iHAY。iPhone/iPad版→ow.ly/aQ8pJ

CiNii 論文?-? 「明徳記」の位置(法政大学国文学会創立40周年記念特集) ci.nii.ac.jp/naid/110000208… #CiNii

【鬼面沢とおかばみ沢③】おかばみ沢の大蛇が暴れるので、鬼面沢の隠れ座頭は金縛りにかけて封じ込めようとした。しかし大蛇はその術を逃れようと暴れ、大雨を降らせたりした。しかしついに隠れ座頭の術が勝り、大蛇は小さな蛇に変えられ、川樋の諏訪明神の使いとされた。

折角だし網野善彦さんの話をしようかな。思いつきだけど。 > 【僕らの未開】1/26は石川直樹×坂本大三郎×畑中章宏『忘れられたことを知ることvol.2~海、山、半島』を@6jigen で開催。bokurano-mikai.tumblr.com/post/104916660…

おまえは人間だろう。鳥でも獣でもなく、せっかく人間として生まれてきたのだから、それにふさわしい生き方があるはずだ。人間らしい中身の濃い生き方を考えろ。五年後、十年後の自分の姿を想像してみろ。今のおまえに何が足りないか、それをどうつくり出せばいいのかがわかるはずだ。

100RT:【夢の国】ディズニーランド労働環境悪化で最寄り駅で大量募集広告

news.livedoor.com/article/detail…

キャスト倒れショー休演など、TDRにとってキャストは人間ではなく「機械」として見えているのかもしれない。 pic.twitter.com/8s3OCVTspK

【八幡太郎】八幡太郎義家が安部貞任に敗れ、杢の沢の大漆の洞窟に身をひそめていた。すると大きな蜘蛛が現れて洞窟の入り口に蜘蛛の巣を張った。貞任の家来は洞の中まで探しに来ず、義家は難を逃れたのでそこを「うれしや沢」と名付けた。

知り合いの息子が茨城の高校に通っているんだけど、文化祭は何をした?と聞いたら、「校舎が建て替え中だから文化祭は中止になって、代わりにあんこうの吊るし切り見学に行った」そうで、文化祭できないからあんこう吊るし切り見に行こうぜ!という茨城の発想に感動した。

「真の知恵とは、特定の人がもっているわけではなく、遠くにあるわけでもなく、ごく身近にあり、それをつねにおのれの向上のために、どのようにあてはめていくか、ということである。」

(宮城谷昌光『孟嘗君』)

香港では民主派デモを受け、他国への移住を望む富裕層が増加しています。香港のパスポートが中国本土のパスポートに変わることを心配する人も。on.wsj.com/1DlaLD6

CiNii 論文?-? 群議・沙汰・評定 : 鎌倉幕府における合議制の起源 ci.nii.ac.jp/naid/110001048… #CiNii

【相生の松と杉②】ある人が釜渡戸の前を通りがかると、松の枝にお伊勢様の護符が貼りついていた。人々が変だと思っていると、数日して飛脚が便りを持参した。それは松が伊勢参りをした時の礼状であった。

青山繁晴ザボイスそこまで言うか!_2014年12月04日 blog.goo.ne.jp/tym943/e/071c6…

青山繁晴ザボイスそこまで言うか!_2014年12月04日

年貢

飯岡駅の周囲についてもう少し語る。しばらくこの飯岡駅を中核として拙ブログの記事を書いてみたい。

駅周辺は、現在でも農業が盛んな土地柄である。人柄の良い人が実に多い。妙に威張る人もいない。人品が賤しくない。これは古代からの伝統なのであろう。万葉集の貧窮問答歌に出てくるような生活ぶりがない。生活で困っている人というのを聞いたことがない。おおらかなのである。

しかしである。豊かな海と、農業が盛んで食糧自給率全国一の房総、とりわけ房総半島の北東部でも近世の世では、苦しめられたことがある。

重税である。つまり年貢のことである。なんだか、現代の消費税騒動のようなことを想像してしまうが、いつの世でも庶民は重税では苦労してきた。

房総は江戸に近かったから、大大名というのはいない。佐倉の堀田の殿様くらいで、それもたいした禄高ではない。十一万石くらいである。もっとも、江戸の近辺に大大名がいたら、徳川幕府はもたなかったにちがいない。

だから在地領主がいなくて、代官とか名主が治めていた。

その年貢の取り立てが厳しかった。

四公六民といって、十俵米を取ったら、四俵は年貢として納めなくてはならなかった。しかし、徳川吉宗のあたりから、幕府は財政再建のためと自称して、重税を課した。四公六民から、五公五民にして、十俵のうち五俵を年貢として課したのである。これがエスカレートして、六公四民になっていった。佐倉藩は、さらに七公三民にして重税を課した。これでは農民達がたまったものではなかったに違いない。

ちなみに、社会福祉国家であるスウェーデンは、消費税三五%である。給料が十万円なら手取りが六万五千円になるとのことであった。ただし、世界一の社会福祉国家であるから、病院も無料、大学も無料というように国民にサーヴィスを徹底的にやっている。このあたりは、たいしたものである。貯金をするひともいないらしい。老後の心配がないからである。全部国家が面倒を見てくれるということである。

元に戻ろう。

であるからして、在地領主がいないから、代官・名主は年貢を厳しく取り立てたというのは、自分の成果を上げるためである。そこには政治がない。民衆のためという発想そのものがない。殿様が在地にいないのである。江戸で贅沢な暮らしを楽しんでいたわけである。しかも、房総の殿様たちは、一定範囲を領地として治めていたわけではなかった。トビトビに領地があった。複雑怪奇である。細切れ領主であったのだ。

旭市の市史に出ているが、今の後草を領地としていた殿様の書き付けがある。

「百姓は雨が降ったら傘をさしてはならない」

「羽織も着てはならない」

「酒も二人以上で呑んではならない」

と書いてある。

つまり、徹底的に庶民をいじめたわけである。思えば、不思議な時代である。武家社会というのは。だから、スウェーデンと違って、老後は保障されていなかった。

老いたら、勧進をするしかなかった。

本来、勧進とは、寺院の建立や修繕などのために、信者や有志者に説き、その費用を奉納させることをいう。そのことにより人びとを仏道に導き入れ、善行をなさしめるのが元来の意であったが、のちには寄付を集める方法として興行を催し、観覧料の収入をもってこれに当てるという意味としても広く用いられた。中世においては、橋や道路の修理・整備から官寺(鐘や仏像、写経をふくむ)の建設や修造など、本来は朝廷(国家)や国衙(地方行政機関)がおこなうべき公共事業も、勧進によってなされた。勧進をおこなう者は、勧進帳(後述)をたずさえて諸国を遍歴したり、橋のたもとや寺社の門前、関所などで「一紙半銭」の寄付を募った。(ウキペディアによる)

この場合は、宗教家の宗教活動である。

しかし、勧進は別の意味もある。「乞食」ということである。

老いた爺は、勧進となって放浪の旅に出たのである。つまり、自殺への旅である。全国どこに行ってのたれ死にするかわからない。それでも結構ということである。旭市網戸の岩井太郎兵衛という人が、勧進の許可証を出していたようである。もっとも、これは出羽三山信仰等も関わってくるのであろうが、私は研究者でもなんでもないから、このまま書き進める。

老人ばかりではない。

幼児たちも七歳になると奉公に出た。

食い扶持減らしのためである。悲惨な生活をしていた。もっとも、私の住んでいた東北はもっと悲惨であった。近世の飢饉があった時にどれだけの死者が出たかということを考えると気が滅入る。しかし、唯一、山形県の米沢藩は、名君上杉鷹山が出たから、飢饉に対しても万全の対策を講じていた。餓死者がでなかった藩であった。産業を育成していたからである。経済を重視している現政権にも鷹山のことを勉強していただきたいくらいである。ケネディ大統領も、尊敬する日本人として鷹山をあげているくらいである。

米沢藩は、徳川幕府にとってよほど目障りであったらしく、実は藩内に天領がある。今の、高畠町である。ここが上杉一派のお目付役であったらしい。赤湯は市町村合併で南陽市となったが、高畠町は未だに独立独歩である。相容れないのであろう。拙ブログにも書いてみたいのであるが、まだまだ東北の歴史まで手が及ばないからちょっと無理である。

房総に戻ろう。

とここまで書いて、字数が気になりはじめた。

一気に打鍵することもない。

私の楽しみで書いているだけであるから。

それに、これから学生さんをやってこなくちゃならない。じーさんになっても、結構忙しいのである。

次回また書かせていただくことにする。

(^_^)ノ””””

スマホは悪党か?

昨日の夜にNHKクローズアップ現代を見た。読書をしない若者が多いことを扱っていた。私はこの番組を見るのが、好きだ。なにしろあの女性キャスターの「こんば... goo.gl/fxUuZe

[戦争を生起する]閃光の暗い輝きのうちで描きとられる存在論的な出来事によって、それまではそれぞれの同一性につなぎとめられていた様々な存在が、運動の中に投げ込まれる。その存在論的出来事は、絶対的で孤立したものを、誰も逃れることの出来ない客観的な秩序によって動員する。-全体性と無限-

リアリズムが、すべての現象の全体的連関から、ある特定の現象―例えば社会的関係―を取り上げようとすれば、好むと好まざるとにかかわらず、虚構の世話にならざるをえない。そして虚構はその時々の文化に結びついているのだ。 『エンデのメモ箱』

道徳家は自分が身にそなえている徳以外のいかなる徳も他人にすすめてはならないなどというのは、そもそも道徳家に対する奇妙な要求というものである。

【イオン柏】チンドン屋さん新春獅子舞スペシャル 1/2 13:00~館内練り歩き 14:00~こどもチンドン体験ショー 15:00~館内練り歩き 16:00~こどもチンドン体験ショー ow.ly/FI50e

【山形県南陽市作占い③】苗代の周りに小豆をまくと葬式の赤飯用になるから止めた方がいいよ。土台石が湿ってくると雨が近いよ。小正月の団子飾りの団子が落ちると旱で落ちないと雨が多いよ。宮内熊野神社の公孫樹の葉が落ちると雪が来るよ。

【赤湯温泉起源】南陽市。米野与惣右ェ門という、薬師如来を信仰する者がいた。夢枕に薬師如来が現れ、「もうすぐ弘法大師がこの地を訪れる。大師はここに湧く湯の出口を知っている」と告げた。礼参りに薬師堂に行くと、弘法大師がいた。大師は山中で湯源を発見し、与惣右ェ門が湯の守り役となった。

え?自民党の憲法草案って何?という方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんがもう2年以上も前に発表されて誰でもPDFファイルで読むことができます。「難しそう。汗」という方は自民党がQ&A方式で要点をまとめていますのでこちらをぜひ。jimin.jp/policy/pamphle…

欲を捨てるなんてことは考えるな。

欲があるから生き甲斐が生まれるのであり、

その欲を満足させるところに楽しみはある。 bit.ly/17CH4t1

「Windows 10のリリースは来年秋」とMicrosoft幹部 bit.ly/1vS0yJA pic.twitter.com/ZNScKytE1X

お疲れ様でした!

また飲みプレイしましょう

いま、修論まとめ本に奮闘中です

RT @wireless_RAN: 修士論文、無事提出完了いたしました!2月に語学試験と口頭試験があるので、まだ卒業確定ではありませんが、やっと解放されました。ためてることをいろいろ進めます!

飯岡駅

房総の地に飯岡駅というのがある。

千葉駅から電車に乗って、一時間三〇分はかかる。各駅停車である。現在は旭市... blog.goo.ne.jp/tym943/e/f9798…

飯岡駅

房総の地に飯岡駅というのがある。

千葉駅から電車に乗って、一時間三〇分はかかる。各駅停車である。現在は旭市という市と合併しているのだが、合併前の海上町というところにある。飯岡駅という名前で、海上町にあるのである。不思議な駅名である。海上町の隣が飯岡町である。だから、実際は、海上駅がふさわしいのだろうが、どういうわけか飯岡駅という名になっている。

今からちょうど四〇年前に、この駅に降り立ったのが私である。二三歳と二ヶ月になったばかりであった。まだ若々しい青年であった。というよりも未熟者というのがふさわしい。

亡父にもらった古めかしい背広を着ていた。着慣れないわけである。寸法が違っていた。ツンツルテンであったのである。

東北にある温泉町の赤湯というところから、はるばるやってきたのである。急行で来たのだが、上野駅まで七時間はかかった記憶がある。そして乗り換えて総武線で千葉駅まで、一時間。そこから総武本線で一時間三〇分。当時はもっと遅くて、二時間はかかったような気がする。ずいぶん遠い土地だなと思った。今は、東北新幹線があって、赤湯までかなり速い。東京から三時間もかからないのではないか。もっとも、帰省する時はクルマであるから正確には知らない。

生まれて初めて来た土地である。かなり不安であった。飯岡という場所も、九十九里というところも知らなかったからである。そしてそこから私の房総生活が始まるのである。就職のためにやってきたのであった。ま、そのあたりのことはまたオイオイと書くことにするが、今日の記事は、飯岡町に伝わる飯岡助五郎のことである。

旭市の公式HPには以下のとおり書いてある。平成26年12月11日(木)現在である。

(http://www.city.asahi.lg.jp/kanko/tanbou/10/)

古くから漁業で繁栄した旭市。飯岡助五郎は、江戸時代、海難事故により途絶えかけた漁師の人材の確保をはじめ、海岸侵食を防ぐための堤防工事など、旭市の漁業振興に力を注いだ人物でした。

また、網元として成功するかたわら、「十手持ち」として近隣の治安にあたるほか、江戸相撲を興行するなど、地域振興に活躍した人物でもあります。光台寺には助五郎の墓があります。

【天保水滸伝】

浪曲や講談でおなじみの「天保水滸伝」では、笹川(現在の東庄町)一帯を中心に勢力を拡大する笹川繁蔵一派との勢力争いが「大利根の決闘」として語られています。

この決闘で一度は笹川方に大敗した飯岡方ですが、のちに繁蔵を討ち果たします。その時討ち取られた繁蔵の首は飯岡助五郎によって、定慶寺の境内に丁重に葬られたといわれています。

助五郎の墓と繁蔵の首塚

飯岡助五郎の墓(光台寺)

助五郎の墓は、菩提寺である光台寺に残されています。(入口に案内図あり)

法名: 発信院釈断流居士(ほっしんいんしゃくだんりゅうこじ)

本名: 石渡助五郎 屋号: 三浦屋

笹川繁蔵の首塚(定慶寺)

光台寺から半町(1町は約109メートル)ほど離れた定慶寺に、笹川繁蔵の首塚があります。

光台寺~定慶寺付近は道が細いのでご注意ください。

映画にもなったから、ご存じの方も多いだろうと推察している。

ロケで、旭市に来たときは、旭駅前の旅館に泊まっていたという。助五郎の女房役に、女優の大竹しのぶがいたそうな。雨でも降ると映画を製作していた方々は、朝から酒を呑んでいたそうで、さすが芸能関係の人はひと味違う。もっとも、大竹しのぶ嬢は酒を呑んではいなかっただろうけれども。

房総の土地は、九十九里の海が荒々しいだけに、酒が似合う。美味い魚と、純粋の醤油が名産であるから、いきのいい刺身を肴に日本酒をぐいっとやる人が多い。それに土地柄もあって、非常に陽気な人が多い。房州人の特徴であろう。なんでも明るく物事を考え、くよくよ悩まない。おそらく鬱病なんていうものと縁のない土地として、日本屈指の土地ではあるまいかと思っている。

裏日本とか呼ばれて、大雪に囲まれて鬱々と過ごしていた私は、この土地の人々の陽気さにびっくりしたからである。

さらに太平洋があまりにも広大である。

隣はあのアメリカなのである。海岸の向こうにはアメリカがあるのである。夏涼しくて、冬はとてつもなく暖かい。土地の人々の人柄そのものである。涼やかで、性根が暖かいのである。くよくよ悩まない。

ついでに言えば、食糧自給率は全国一だということである。納得できる。海には魚がたくさんいる。さらに、房総丘陵、九十九里平野では野菜がとれる。

旭農業高校という「農業」の名を冠した高校が旭にあるのを見ても、農業が盛んであることはわかっていただけるように思う。ちなみに農業自営率では日本一であるときいたことがある。農業の名前を冠した高等学校は房総の高等学校で唯一となったが、創立一〇〇年を超えた伝統校であり、土地の名士はこの学校の卒業生が殆どである。

酒が似合うということは、雨が降ったら、仕事がなくなるということにも結びつく。海で漁をやっていた人も、農業をやっていた人も、そういうときは博打をしたらしい。江戸時代の時である。

そういうときに飯岡助五郎のような人が出てきたのであるが、これにはもう一つの因縁がある。

それは米所の東北から米が海路銚子まで運ばれてきたという事情がある。千石船という大船で米が、今でいう石巻あたりから運ばれてきた。銚子までである。銚子で米を積み替えるわけである。そして、銚子から舟底の平たい船で利根川を遡上して、今でいう関宿あたりまで運んだ。関宿から、今度は江戸まで舟で運搬していった。運搬人が必要であった。

当然、腕力・体力のいる仕事である。

だから助五郎のような人が必要になったというわけである。今でいう人材派遣業者みたいなものである。

国道の126号を北上すると、風光明媚で有名な刑部岬がある。飯岡町である。この刑部岬もそのうちに書いてみたいが、その国道脇に、飯岡助五郎の墓の看板が立っている。光台寺である。毎月八日に住職の話を聞くことができる。浄土真宗でいう聞法である。なかなか威厳のある立派な寺である。私も、一度だけ聞法に行ったことがある。中央仏教学院で勉強していた時期もあったし、住職がその学校の先輩でもあったからなんとなく親近感があったからである。もっとも、信仰心の薄い私はそれきり行っていないのだけれども。

飯岡駅からは遠い。

タクシーを使われたほうがいい。

近世の歴史が好きな方は、一度は訪問なされた方がいい。

次回は、助五郎さんそのものについて書いてみたいが、いつになるやら。

とほほ。

(^_^)ノ””””

スマホは悪党か?

昨日の夜にNHKクローズアップ現代を見た。読書をしない若者が多いことを扱っていた。私はこの番組を見るのが、好きだ。なにしろあの女性キャスターの「こんばんは」の仕草がたいへんおもしろいからである。お辞儀をするのと、「こんばんは」の挨拶が同時に行われるからである。呵々大笑している。その仕草にである。なんという忙しい女性なのであろうかと思うからである。時間がもったいないのであろうが、誰か指導をする人はいないのだろうか。

そんなくだらないことでおもしろがっているのだから、相当に暇なじーさんである。

話題はそんなことではない。

この番組でやっていた内容である。

つまり、コピペで論文を、レポートを書いている大学生がたくさんいるということである。何人か、彼ら彼女らのレポートを採点している大学の先生のことを紹介していたが、さもありなんである。コピーした内容が引用としてくくられていて、自分の意見は最終行にちょこっと書いてあるだけであった。笑ってしまった。こういうのが非常に多いのは噂で知っていたが、天下のNHKが紹介していることにである。もっとも、コピペで博士までなった某一流大学大学院出身の女性研究者もいるらしいから、世間には常識となっているのであろうかと残念でならないのであるが。

スマホが悪いという言い方でもあった。しかし、解説の立花隆センセも言っておられたが、そんなことは無いだろうと私も思う。スマホが悪いのでは無くて、「自分で考えることが無い」のが悪いのである。立花隆センセは「スマホで情報収集をしたら、あるいはホンから情報を得たらそれをアウトプットすることが大事」と言われていた。我が意を得たりである。

自分で考えてこそ初めて独自性が出てくる。

そのための単なるツールでしかないのが、スマホとかインターネットであるということである。インターネットから、あるいはホンの書き写しで論文や、レポートを書いていてはならない。あくまで自分の思考を書くわけである。ま、典拠を明らかにしたらその限りではないのであるが。

だからと言ってはなんであるが、拙ブログなんぞまったく私の好き勝手に書いているだけだ。他人の意見には全く耳を貸さない。じじいになったということは、耳が遠くなったのである。だから、人のワルクチはまったく聞こえてこない。都合のいいことは聞こえてくるけれどもね(^w^)。言いたい放題である。自分に書いているようなものである。でないとやっていられない。社会的には葬りさられたのである。もう前職時代のことはブログ上は忘れたことにしている。当然である。

基本的に他人のことには興味がないのである。誰がどうした、こうした、なにかになったとかということである。ご立派に出世なすったというのも全く興味がない。叙勲というのも知らないのである。オノレには関係の無い世界であるからである。原敬のように生きていきたいからである。ある意味、立派であったのが原敬である。一切の世間的名誉、地位と関わりが無かったからである。それに、原敬は東北の出身で、田舎人としての誇りも持っていた。なんでもかんでも東京中心の文化形態を拒否した。見事なものである。

田舎人というと、建前では、いろいろと嘘をつく人がかなり多い。「いいところにお住まいで・・」とか「風光明媚で温泉もあって、いいところでしょうねぇ」とか言ってくるのがいる。しかし、関東人は、そういうクチの裏から、東京こそ一流ですばらしいところで、世界で一番住みやすいというのが、透けて見える。

さらに、東京からちょっと離れていても、住みやすいところナンバー1だとも言うことがあるから、呆れてしまう。

裏に差別意識が見え隠れしているからである。そういうせせこましい意識で暮らしているから煩悩に苦しめられるのである。やめっちまぇ、そんなばかばかしいことはと申し上げたいくらいであるが、誰も聞いてくれないからムダなことである。いいんだ、いいんだ。じじいの遠吠えである。

笑って過ごすしかないのである。

しかし、この記事はコピペではないけど。あ、スマホでコピペしたのでもない。だいいち、スマホは持っていない。基本料が高くて、年金生活者には買えないからである。

わはははっははである。わはははっは。

(^_^)ノ””””