□ これも剪定に漏れたアブラハム・ダービー(ER)

秋薔薇とは言えません、大きさも3分の2くらい

◇ かつて学生時代から三十歳辺りですから、つい最近まで(!?)、

川端康成や三島由紀夫や谷崎潤一郎や辻邦生の小説のように、

これぞ日本語とうなずけるような、美しい文章に触れていたくて、

彼らの小説を憑かれたように読破していきました。

◇ 1992年か今年2007年のお正月頃まででしたか…。

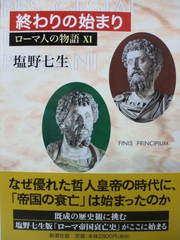

延々15年かけて塩野七生さんの超大作、ライフワークの「ローマ人の物語」全15巻を

毎年1冊ずつ、刊行される度に、待ちかねたように読み続けてきました。

ユリウス・カエサルの偉大さに、心打たれたのが約10年前。

古代ローマの繁栄、パックス・ロマーナにも少しずつボロが見え出します。

2~3世紀辺りを、塩野さんは「終わりの始まり」(第11巻)と銘打ちました。

シンプル・イズ・ベストの見事さにプロフェッショナルの心意気を感じたものです。

それも、五賢帝の最後の哲人皇帝、マルクス・アウレリウス帝の世に…。

◇ あらら、すみません。

もっとも興味あるジャンルのことですから、話が横道に反れてしまいそうした。

□ アブチロンはうつむいてばかり。アオイ科アプチロン属の常緑小低木。

◇ 私は念願の「源氏物語」を、たとえ注釈はあっても原文のまま読み通してみたいです。

そのあと、瀬戸内静寂さんや円地文子さん、与謝野晶子や谷崎潤一郎の現代語訳の

どれかを読んでみたいなと思います。

いづれの御時にか 女御・更衣あまたさぶらひたまひける中に

いとやむごとなき際にはあらぬが すぐれて時めきたまふ ありけり。

↑

※ のっけから、主語がないですね。

英語は、日記以外は大抵主語くらいはありますし、

イタリア語は、固有名詞以外は主語がなくても、

動詞の活用で推測できます。

源氏物語の冒頭は、↑の部分にあるのです。

別に透明人間でも、Ms.Spaceでもありません。

私が想像力と注釈を頼りに、もちろんあまり使いたくなくても

場合によっては、通常枕代わりの古語辞典も必要です。

古語辞典を使い始めると、読破するのにいつまでかかることやらと

いうことに、間違いなく陥ってしまいますから、

少々はすっ飛ばしても、スピード違反にならん程度に走りましょう。

今は「秋の交通安全運動」の真っ最中です???

◇ ところで、日本古来?の言葉で掛け値なく美しい言葉。

自分の好きな言葉が、たとえば、二十四節気と源氏物語の五十四帖です。

もっとも二十四節気は、中国からの輸入品だそうですが…もうすぐ「秋分」。

(二十四節気)

春 立春(りっしゅん) 雨水(うすい) 啓蟄(けいちつ)

春分(しゅんぶん) 清明(せいめい) 穀雨(こくう)

夏 立夏(りっか) 小満(しょうまん) 芒種(ぼうしゅ)

夏至(げし) 小暑(しょうしょ) 大暑(たいしょ)

秋 立秋(りっしゅう) 処暑(しょしょ) 白露(はくろ)

秋分(しゅうぶん) 寒露(かんろ) 霜降(そうそう)

冬 立冬(りっとう) 小雪(しょうせつ) 大雪(たいせつ)

冬至(とうじ) 小寒(しょうかん) 大寒(たいかん)

(源氏物語)

桐壺(きりつぼ) 帚木(ははきぎ) 空蝉(うつせみ)

夕顔(ゆうがお) 若紫(わかむらさき) 末摘花(すえつむはな)

紅葉賀(もみじのが) 花宴(はなのえん) 葵(あおい)

賢木(さかき) 花散里(はなちるさと) 須磨(すま)

明石(あかし) 澪標(みおつくし) 蓬生(よもぎう)

関屋(せきや) 絵合(えあわせ) 松風(まつかぜ)

薄雲(うすぐも) 朝顔(あさがお) 少女(おとめ)

玉鬘(たまかずら) 初音(はつね) 胡蝶(こちょう)

螢(ほたる) 常夏(とこなつ) 篝火(かがりび)

野分(のわき) 行幸(みゆき) 藤袴(ふじばかま)

真木柱(まきばしら) 梅枝(うめがえ) 藤裏葉(ふじのうらば)

若菜上(わかな じょう) 若菜下(わかな げ) 柏木(かしわぎ)

横笛(よこぶえ) 鈴虫(すずむし) 夕霧(ゆうぎり)

御法(みのり) 幻(まぼろし) 雲隠(くもがくれ)

匂宮(におうのみや) 紅梅(こうばい) 竹河(たけかわ)

橋姫(はしひめ) 椎本(しいがもと) 総角(あげまき)

早蕨(さわらび) 宿木(やどりぎ) 東屋(あずまや)

浮舟(うきふね) 蜻蛉(かげろう) 手習(てならい)

夢浮橋(ゆめのうきはし)

※ 以上は宇治十帖と呼ばれています。

◇ 源氏物語の世界と私のつながりの、きっかけ?といえるものは、

遥か小学6年生まで遡ります。

その頃は切手収集が流行ってまして、私もと思って、

最初に郵便局で買い求めた切手が、源氏物語絵巻の「宿木」でした。

だから、中学卒業か高校入学後あたりまでは、

源氏物語って絵巻物みたいに思ってました。

それが、約千年も前の一大長編恋愛小説、それも紫式部という女性が書き綴った、

世界に誇れる抒情詩でもあると知って、腰は抜けませんでしたが、

切手とはあまりに結びつかないものでしたので、わけもわからず驚きました。

◇ 中学3年生の担任は国語の先生でしたが、

君らには源氏物語は読めない、読んでもわからない!

なぜか、そう決め付けられました。

なるほど、いづれの御時にかや、いとやむごとなき際にはあらぬが、

なんてのっけから難し過ぎました。

エロありグロありオカルトありの54帖らしいです。

それでも数十年の間、君らには読めないと決め付けられたときの反発が、

私にはしぶとく残ってます。

◇ まずは、桐壺から松風まで、文庫本で3冊分ですが、

おっちらおっちらと、諦めずに読んでいきたいと思います。

まあ、54帖を1年に1帖では、私は除夜の鐘みたいな年になってしまいます。

1年間かけてというのが、良いところではないでしょうか。

◇ さて、古文の教科書に必ず取り上げてある、「須磨」の帖の一部分。

学生時代を神戸で過ごしただけに、須磨浦の海岸を思い浮かべます。

源氏の物語の中では、名文中の名文という評価らしいですね。

千年もの間、そのような評価が延々と続いていると言うのも驚きです。

須磨には、いどど心づくしの秋風に、海はすこし遠けれど、

行平の中納言の、関吹き越ゆるといひけむ浦波、

夜々はげにいと近く聞こへて、

またなくあはれなるものは、かかる所の秋なりけり。

須磨では、いっそう嘆きを尽くさせる秋風の頃となって、

海は少し遠いけれども、

行平の中納言が、「関吹き越ゆる」と詠んだという浦波が、

夜ともなると歌どおり耳のすぐ側に聞こえて、

ほかにないほど寂しいのは、こういう所の秋であった。

旅人は袂すずしくなりにけり 関吹きこゆる須磨の浦風

在原行平(818-93)(続古今集)

◇ ビリーのブーキャンで、きつかったら手をぶらぶらしても、水分補給してもいい。

でも絶対に最後まで諦めないことを、実際にこの年で学んでいる最中です。

8月8日から始めましたから、7週間目に入りました。

物理的にできないこと、興味の湧かないことは無理してまではやる気がしませんが、

自分に合っていて、やればできるということには、私は変な凝り性を発揮します。

遣り出したら、たとえ細々とでも、一休みしながらでも、続けることに

価値を見い出すのです。

源氏物語をこれから読み続けるのも、そこにあります。

◇ 継続は力なり。

そして、明日は明日の風が吹く。

だから希望をもって「良かった探し」をしながら、たとえつまづいても、

お腹以外がへこんでも生きていけるのでしょう。

◇ そして学生時代、教養部の経済学の講義で先生が教えてくれた言葉。

これもずっと私の支えです。

古典の世界とはやや外れますが…順番も逆かもしれません。

Cool Head, but Warm Heart!

(The End)

秋薔薇とは言えません、大きさも3分の2くらい

◇ かつて学生時代から三十歳辺りですから、つい最近まで(!?)、

川端康成や三島由紀夫や谷崎潤一郎や辻邦生の小説のように、

これぞ日本語とうなずけるような、美しい文章に触れていたくて、

彼らの小説を憑かれたように読破していきました。

◇ 1992年か今年2007年のお正月頃まででしたか…。

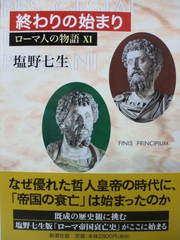

延々15年かけて塩野七生さんの超大作、ライフワークの「ローマ人の物語」全15巻を

毎年1冊ずつ、刊行される度に、待ちかねたように読み続けてきました。

ユリウス・カエサルの偉大さに、心打たれたのが約10年前。

古代ローマの繁栄、パックス・ロマーナにも少しずつボロが見え出します。

2~3世紀辺りを、塩野さんは「終わりの始まり」(第11巻)と銘打ちました。

シンプル・イズ・ベストの見事さにプロフェッショナルの心意気を感じたものです。

それも、五賢帝の最後の哲人皇帝、マルクス・アウレリウス帝の世に…。

◇ あらら、すみません。

もっとも興味あるジャンルのことですから、話が横道に反れてしまいそうした。

□ アブチロンはうつむいてばかり。アオイ科アプチロン属の常緑小低木。

◇ 私は念願の「源氏物語」を、たとえ注釈はあっても原文のまま読み通してみたいです。

そのあと、瀬戸内静寂さんや円地文子さん、与謝野晶子や谷崎潤一郎の現代語訳の

どれかを読んでみたいなと思います。

いづれの御時にか 女御・更衣あまたさぶらひたまひける中に

いとやむごとなき際にはあらぬが すぐれて時めきたまふ ありけり。

↑

※ のっけから、主語がないですね。

英語は、日記以外は大抵主語くらいはありますし、

イタリア語は、固有名詞以外は主語がなくても、

動詞の活用で推測できます。

源氏物語の冒頭は、↑の部分にあるのです。

別に透明人間でも、Ms.Spaceでもありません。

私が想像力と注釈を頼りに、もちろんあまり使いたくなくても

場合によっては、通常枕代わりの古語辞典も必要です。

古語辞典を使い始めると、読破するのにいつまでかかることやらと

いうことに、間違いなく陥ってしまいますから、

少々はすっ飛ばしても、スピード違反にならん程度に走りましょう。

今は「秋の交通安全運動」の真っ最中です???

◇ ところで、日本古来?の言葉で掛け値なく美しい言葉。

自分の好きな言葉が、たとえば、二十四節気と源氏物語の五十四帖です。

もっとも二十四節気は、中国からの輸入品だそうですが…もうすぐ「秋分」。

(二十四節気)

春 立春(りっしゅん) 雨水(うすい) 啓蟄(けいちつ)

春分(しゅんぶん) 清明(せいめい) 穀雨(こくう)

夏 立夏(りっか) 小満(しょうまん) 芒種(ぼうしゅ)

夏至(げし) 小暑(しょうしょ) 大暑(たいしょ)

秋 立秋(りっしゅう) 処暑(しょしょ) 白露(はくろ)

秋分(しゅうぶん) 寒露(かんろ) 霜降(そうそう)

冬 立冬(りっとう) 小雪(しょうせつ) 大雪(たいせつ)

冬至(とうじ) 小寒(しょうかん) 大寒(たいかん)

(源氏物語)

桐壺(きりつぼ) 帚木(ははきぎ) 空蝉(うつせみ)

夕顔(ゆうがお) 若紫(わかむらさき) 末摘花(すえつむはな)

紅葉賀(もみじのが) 花宴(はなのえん) 葵(あおい)

賢木(さかき) 花散里(はなちるさと) 須磨(すま)

明石(あかし) 澪標(みおつくし) 蓬生(よもぎう)

関屋(せきや) 絵合(えあわせ) 松風(まつかぜ)

薄雲(うすぐも) 朝顔(あさがお) 少女(おとめ)

玉鬘(たまかずら) 初音(はつね) 胡蝶(こちょう)

螢(ほたる) 常夏(とこなつ) 篝火(かがりび)

野分(のわき) 行幸(みゆき) 藤袴(ふじばかま)

真木柱(まきばしら) 梅枝(うめがえ) 藤裏葉(ふじのうらば)

若菜上(わかな じょう) 若菜下(わかな げ) 柏木(かしわぎ)

横笛(よこぶえ) 鈴虫(すずむし) 夕霧(ゆうぎり)

御法(みのり) 幻(まぼろし) 雲隠(くもがくれ)

匂宮(におうのみや) 紅梅(こうばい) 竹河(たけかわ)

橋姫(はしひめ) 椎本(しいがもと) 総角(あげまき)

早蕨(さわらび) 宿木(やどりぎ) 東屋(あずまや)

浮舟(うきふね) 蜻蛉(かげろう) 手習(てならい)

夢浮橋(ゆめのうきはし)

※ 以上は宇治十帖と呼ばれています。

◇ 源氏物語の世界と私のつながりの、きっかけ?といえるものは、

遥か小学6年生まで遡ります。

その頃は切手収集が流行ってまして、私もと思って、

最初に郵便局で買い求めた切手が、源氏物語絵巻の「宿木」でした。

だから、中学卒業か高校入学後あたりまでは、

源氏物語って絵巻物みたいに思ってました。

それが、約千年も前の一大長編恋愛小説、それも紫式部という女性が書き綴った、

世界に誇れる抒情詩でもあると知って、腰は抜けませんでしたが、

切手とはあまりに結びつかないものでしたので、わけもわからず驚きました。

◇ 中学3年生の担任は国語の先生でしたが、

君らには源氏物語は読めない、読んでもわからない!

なぜか、そう決め付けられました。

なるほど、いづれの御時にかや、いとやむごとなき際にはあらぬが、

なんてのっけから難し過ぎました。

エロありグロありオカルトありの54帖らしいです。

それでも数十年の間、君らには読めないと決め付けられたときの反発が、

私にはしぶとく残ってます。

◇ まずは、桐壺から松風まで、文庫本で3冊分ですが、

おっちらおっちらと、諦めずに読んでいきたいと思います。

まあ、54帖を1年に1帖では、私は除夜の鐘みたいな年になってしまいます。

1年間かけてというのが、良いところではないでしょうか。

◇ さて、古文の教科書に必ず取り上げてある、「須磨」の帖の一部分。

学生時代を神戸で過ごしただけに、須磨浦の海岸を思い浮かべます。

源氏の物語の中では、名文中の名文という評価らしいですね。

千年もの間、そのような評価が延々と続いていると言うのも驚きです。

須磨には、いどど心づくしの秋風に、海はすこし遠けれど、

行平の中納言の、関吹き越ゆるといひけむ浦波、

夜々はげにいと近く聞こへて、

またなくあはれなるものは、かかる所の秋なりけり。

須磨では、いっそう嘆きを尽くさせる秋風の頃となって、

海は少し遠いけれども、

行平の中納言が、「関吹き越ゆる」と詠んだという浦波が、

夜ともなると歌どおり耳のすぐ側に聞こえて、

ほかにないほど寂しいのは、こういう所の秋であった。

旅人は袂すずしくなりにけり 関吹きこゆる須磨の浦風

在原行平(818-93)(続古今集)

◇ ビリーのブーキャンで、きつかったら手をぶらぶらしても、水分補給してもいい。

でも絶対に最後まで諦めないことを、実際にこの年で学んでいる最中です。

8月8日から始めましたから、7週間目に入りました。

物理的にできないこと、興味の湧かないことは無理してまではやる気がしませんが、

自分に合っていて、やればできるということには、私は変な凝り性を発揮します。

遣り出したら、たとえ細々とでも、一休みしながらでも、続けることに

価値を見い出すのです。

源氏物語をこれから読み続けるのも、そこにあります。

◇ 継続は力なり。

そして、明日は明日の風が吹く。

だから希望をもって「良かった探し」をしながら、たとえつまづいても、

お腹以外がへこんでも生きていけるのでしょう。

◇ そして学生時代、教養部の経済学の講義で先生が教えてくれた言葉。

これもずっと私の支えです。

古典の世界とはやや外れますが…順番も逆かもしれません。

Cool Head, but Warm Heart!

(The End)