年始のお休みを利用して、ようやく東北旅行を実行した。

宮城県を2泊3日。

冬の東北である。

寒い時期にわざわざ寒い所へよく行く気になったなあ。

半分雪見旅行である。

ならもっとどかっと雪の降る日本海側に行こうかとも思ったが、2泊3日だと旅程が厳しく、新幹線でススッと往復できる仙台周りになった。

さて、行先を検討するに当りガイドブックなんかを参考にするのだが、「見どころ」があまり載っていない。

あれ?これだけ?って感じ。

連れに見せてもらったガイドブックのなんと前半分は食べ物の紹介ばかりだ。

宮城って食べ物目当てで行くところらしい。

でも行ってみて分かった。

その通り、ここは名物、名産、ご当地料理など、旨いものを食べに訪れるところだった。

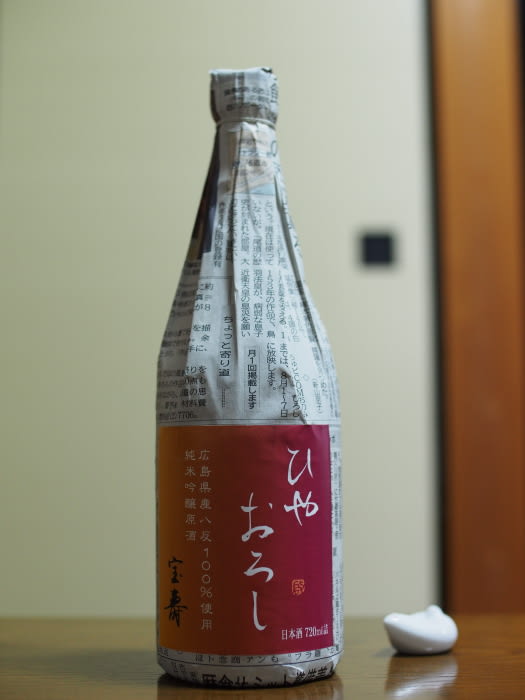

そして酒どころでもある。

見たことのない日本酒のラベルや名前が、土産物屋や居酒屋のメニューに並んでいた。

宮城の酒だったのかと改めて認識したのが、家の近くのスーパーで買って以降お気に入りの「浦霞」。

いろんなスーパーに置いてあるので大手なのだろう。

今回は地元で飲むので小さそうな蔵で造ってそうなのを選んだ。

自分好みの酒質を選ぶのに困らないだけの品揃えが宮城産だけである。

素晴らしい。

温泉もたくさん湧いているので、温泉地で旨いものを食べ飲みするのが宮城観光の真髄であることを理解した。

旅の目的はいつもの観光に加え、グルメツアーとしても楽しむことに変質。

お正月のご馳走に続いて旨いものを食べることになって、休み明けのお腹の膨らみ具合が旅する前から想像できた。

それでもお腹は空いてくる。

新幹線で仙台駅に着くと、朝食が早かったので小腹が空いた。

挨拶がわりにバス停横にあったさくら野百貨店の食品売り場のだんご屋さんで、ずんだ餅ならぬずんだ団子を買ってバスに乗り込んだ。

ずんだ団子 1本 130円也

言わずと知れた枝豆の餡子のお菓子である。

枝豆は完全にはすり潰されておらず、小さなつぶつぶが見て取れた。

きれいな黄緑色。

つぶつぶが食感に適度なアクセントを与え、甘みに豆の味わいが加わって甘いおつまみみたいだ。

団子はモチモチ。

甘党にはこたえられんお菓子ですな。

てことで、食べ物のお話が続く。

宮城県を2泊3日。

冬の東北である。

寒い時期にわざわざ寒い所へよく行く気になったなあ。

半分雪見旅行である。

ならもっとどかっと雪の降る日本海側に行こうかとも思ったが、2泊3日だと旅程が厳しく、新幹線でススッと往復できる仙台周りになった。

さて、行先を検討するに当りガイドブックなんかを参考にするのだが、「見どころ」があまり載っていない。

あれ?これだけ?って感じ。

連れに見せてもらったガイドブックのなんと前半分は食べ物の紹介ばかりだ。

宮城って食べ物目当てで行くところらしい。

でも行ってみて分かった。

その通り、ここは名物、名産、ご当地料理など、旨いものを食べに訪れるところだった。

そして酒どころでもある。

見たことのない日本酒のラベルや名前が、土産物屋や居酒屋のメニューに並んでいた。

宮城の酒だったのかと改めて認識したのが、家の近くのスーパーで買って以降お気に入りの「浦霞」。

いろんなスーパーに置いてあるので大手なのだろう。

今回は地元で飲むので小さそうな蔵で造ってそうなのを選んだ。

自分好みの酒質を選ぶのに困らないだけの品揃えが宮城産だけである。

素晴らしい。

温泉もたくさん湧いているので、温泉地で旨いものを食べ飲みするのが宮城観光の真髄であることを理解した。

旅の目的はいつもの観光に加え、グルメツアーとしても楽しむことに変質。

お正月のご馳走に続いて旨いものを食べることになって、休み明けのお腹の膨らみ具合が旅する前から想像できた。

それでもお腹は空いてくる。

新幹線で仙台駅に着くと、朝食が早かったので小腹が空いた。

挨拶がわりにバス停横にあったさくら野百貨店の食品売り場のだんご屋さんで、ずんだ餅ならぬずんだ団子を買ってバスに乗り込んだ。

ずんだ団子 1本 130円也

言わずと知れた枝豆の餡子のお菓子である。

枝豆は完全にはすり潰されておらず、小さなつぶつぶが見て取れた。

きれいな黄緑色。

つぶつぶが食感に適度なアクセントを与え、甘みに豆の味わいが加わって甘いおつまみみたいだ。

団子はモチモチ。

甘党にはこたえられんお菓子ですな。

てことで、食べ物のお話が続く。