介護保険は40歳以上の国民保険や健康保険の加入者で、介護を必要としている人が、

特定のサービスを受けられる制度です。

保険者は市区町村です。

ただし、65歳以上の「第1号被保険者」と

40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」では、介護サービスを受けられる条件が違うので注意が必要です。

第1号被保険者の要介護状態については、その原因にかかわらずサービスを受けられますが、

第2号被保険者の場合は、加齢に伴って生じるとされる16種の特定疾病が、

原因になった場合でないとサービスが受けられません。(略)

☆介護保険のサービスを受けるための流れ

介護保険を利用するためには、以下の流れで手続きを進める必要があります。

1.市区町村窓口での要介護・要支援の認定申請

2.認定のための市区町村担当職員による自宅や病院への訪問調査

3.介護認定審査会で審査判定

4.認定結果の通知

5.ケアプランの作成

6.サービスの利用開始

認定結果通知は、介護認定の申請をしてから原則30日以内に通知されることになっています。

申請から結果通知まで、1ヶ月程度かかりますから、介護が必要となったら早めに申請するようにしましょう。

通常は通知を受け取って介護度を確認してから、介護サービスの利用を開始しますが、

本人の状態や住まいの環境等の理由で、例えば、退院後にすぐにサービスを受けたい場合もあるかと思います。

介護保険法では、要介護認定の効力は、申請のあった日までさかのぼることになっています。

そのため、結果として要介護または要支援の認定がおりれば、

申請時から利用した介護サービスも保険給付の対象となります。

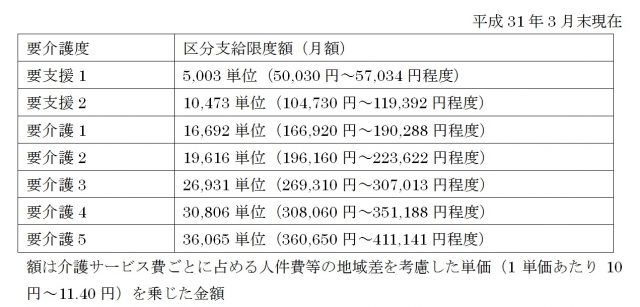

ただし、介護認定には、軽度の要支援1から重度の要介護5まで7段階の介護度があり、

介護度によって利用できる給付額(支給限度額)が異なります。

さらに認定されなかった場合(非該当)には、給付はありません。

そのため、認定通知前に介護サービスを利用した場合は、

後に通知された介護度が想定していた介護度よりも低く、

利用した介護サービス費が限度額を超えてしまった場合の超過分や、

非該当の場合の介護サービス費用は、全額自己負担となります。

認定前にサービスを利用する場合は、

市区町村に設けられている地域支援包括センターやケアマネジャーとよく相談する必要があります。

また、介護サービスは、ケアマネジャーが本人の介護度や状況に応じ、

ケアプラン(介護サービス計画書)を作成して、初めて利用ができます。

そのため、介護認定の結果を待たずに、介護サービスを利用したいときにも、

ケアプランは作成する必要があります。

なお、要支援者については、保健師等がプランを作成します。

☆介護サービスの主な内容

介護認定により区分(要支援1~2、要介護1~5)が決定します。

その区分ごとの介護程度は、介護の必要度が一番低い要支援1だと

「排泄や食事は、ほとんど自分ひとりでできるが、居室の掃除や身のまわりの世話の一部にサポートが必要」で、

最も介護が必要な要介護5で「ほぼ寝たきり状態」です。

要介護では、以下のようなサービスと介護給付が受けられます。

1.施設サービス(施設に入る人向け)

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、在宅での生活が困難な人が、

日常生活上必要な介護・機能訓練・療養上の世話を受けるための施設。

地方自治体や社会福祉法人が運営する公共性の高い老人ホームで、

利用料が安価なことから入所を希望する人が多い。

対象は原則、介護度が要介護3以上の人。

・介護老人保健施設

治療を終え病状が安定した人が、積極的治療よりも

看護や介護・リハビリを中心とした医療ケアと生活サービスを受けるための施設。

・介護療養型医療施設

慢性の病気や認知症などで、長期の療養が必要な人が、サービスを受けるための医療施設。

2.居宅サービス(自宅に住む人向け)の例

・訪問介護

家事支援(掃除や洗濯、買い物や調理など)

・訪問看護

医師の指示のもと、看護師が健康チェックや療養上の世話など

・通所介護

食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するためのリハビリなどを日帰りで行う

・短期入所サービス

施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援やリハビリ支援、

家族の介護負担軽減や施設入居準備などに利用。

3.地域密着型サービス

介護が必要になっても住み慣れた地域で、生活が継続できるように、地域ぐるみで支援するしくみです。

居宅サービスは、都道府県が介護事業者の指定をしますが、

地域密着型サービスは、市区町村が介護事業者を指定します。

サービスの基準や介護報酬なども、地域の実情に合わせて市区町村が設定しますので、

時間や回数などに柔軟に対応できるのがメリットといえます。

4.介護給付

介護保険で施設サービスを利用した場合、施設サービス費の自己負担割合は、

世帯収入と人数に応じて1割から3割(介護保険からの給付は9割から7割)ですが、

居住費や食費は、全額自己負担になります。

また、居宅サービスについては、要介護度に応じた支給限度額が設定されていて、

支給限度額以上の負担は、全額自己負担になります。

また、要支援者に対して、介護状態の維持・改善を目的に行われる予防給付サービスがあります。

予防給付は、市町村で設立した「地域包括支援センター」で保健師が中心となって、

介護予防ケアマネジメントが行われます。

今回は介護状態となった際に、支援の柱となる公的介護保険の主なサービスについて見てきました。・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

今回、学童が授業を復唱するように、公的介護保険で受けられるサービスに関して学び、

改めて多々教示されたりした。

ここ10数年、要介護度について、心身の状態に応じて7段階に分けられ、

『要支援1~2』、『要介護1~5』に関して学んだりしてきた。

こうした中、いつの日に『要支援』までであったなら、我が家で過ごして、

『要介護』になってしまったら、やむなく介護施設にお世話になる、

と漠然としながら思ったりしてきた。

ここ一週間前、在宅医療と在宅での看取りに、

力を入れている東京都板橋区にある「やまと診療所」院長の安井 佑さんをネット上から、初めて学んだ。

何かしら安井 佑さんの取り組んでいるのが「地域包括ケア」であり、

「重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で、 自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム」、

こうしたことは、殆どの高齢者の御方が、待ち焦がれたのことと思ったりした。

何よりも《・・ 病気になったら病院、介護が必要になれば、介護サービスを受けられるなど、

高齢者を地域全体でサポートしていく・・

急性期病院、地域病院、介護施設など機能が異なるさまざまな施設が連携・・》と私は学び、敬意したりしている。

そして安井 佑さんの思想の深さと実践力は、

《・・「自宅で自分らしく生きる。」を目標とし、 2021年4月板橋区内に「おうちにかえろう。病院」を開設予定。

病床は120床で、医療以外には看護、リハビリ、介護、歯科、薬剤すべてをシームレスにつなぐ。

入院の目的は、治療ではなく、「退院」つまり「自宅に帰る」こと・・》

こうしたことは、殆どの高齢者の御方にとっては、光明ある朗報だ、と私は無力ながら確信を深めたりしている。