先程、ときおり愛読している公式サイトの【 東洋経済オンライン 】を見ている中、

『 死の間際に「お花畑」が見えるのは日本人だけか

~ 名医が語る「ご臨終」の不思議な世界 ~』

題された見出しを見たりした。

私は東京の調布市に住んでいる年金生活の75歳の身であるが、

私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、たった2人だけ家庭であり、

雑木の多い小庭の中で、古びた一軒家に住んで、ささやかな生活を過ごしている。

こうした中、私は恥ずかしながら齢ばかり重ねて、何かと無知なことが多く、

今回の《・・死の間際に「お花畑」が見えるのは 日本人だけか ・・》って、

どのようなことですか、と真摯に思いながら記事を精読した。

この記事は、公式サイトの【 東洋経済オンライン 】に2019年10月22日に配信され、

無断であるが記事の殆どを転載させて頂く。

話に聞いたことのあるエピソードだと思うが、心停止した直後、

その当人がなんとも不可思議なビジュアル・・・「お花畑」や「三途の川」など・・を目にすることがあるのだという。

いわゆる「臨死体験」である。

この記事では、そういった不思議な話を背景にした、「人の最期に向き合うときの心のあり方」について、

新刊『イラストでわかる ご臨終の不思議な世界』を著した医学博士・志賀貢医師に、

その長年の医師人生による経験をもとに解説してもらった。

☆臨死体験で目にする「お花畑」の不思議

病気や事故などで、心停止に陥った人が死の淵から生還する驚愕のエピソード。

昔からよく聞く話です。

これはややもすると怪談の領域かもしれませんが、

そういったエピソードには「お花畑を見た」という不思議がつきものです。

その「お花畑」はおそらく、意識を失っている間の「臨死体験」に関係があるのではないかと思われます。

この体験は、蘇生した人の4~18%くらいに見られるといいますから、

実はかなりよく起きていることがわかります。

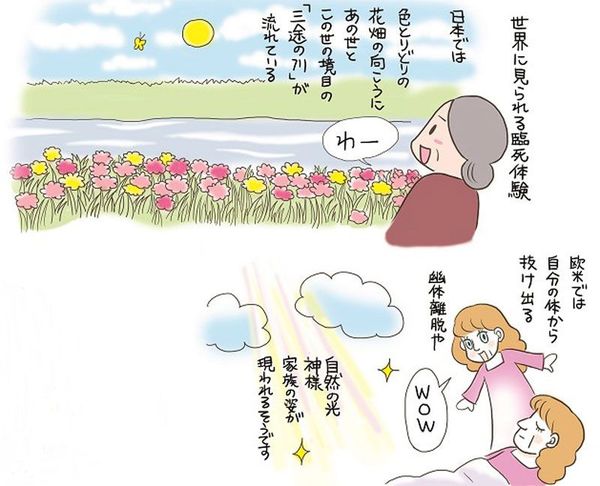

日本では、白、黄色、ピンク色などの花が咲くお花畑の向こうに「三途の川」が流れていて、

この世とあの世の境目にあるというその川を渡ると、再び蘇生することはない、と考えられています。

実際、お花畑に足を踏み込んで川を渡ろうとしたとき、

親族の声に呼び戻されて、意識を取り戻したという話もあります。

こうしたお花畑や三途の川の話は、飛鳥時代から平安時代にかけて中国から伝来し、

庶民の間に根付いたものと考えられます。

ところが、欧米諸国でも同じような臨死体験があることが報告されています。

若干違うのは、日本人の場合は、臨死体験でお花畑や三途の川を見る確率が高いのですが、

欧米では、自分が自身の体から遊離して浮かび上がる「幽体離脱」や、

自然の光や神様、親族の明るい姿が見えるという「光体験」が多いといわれます。

また、三途の川に関しては、古くはギリシャ神話などにも、よく出てくるといいます。

こうした臨死体験の違いは、おそらく病気で倒れるまでの生活環境、

さらには住んでいる国の文化に大きく影響されるのかもしれません。

それにしても、命の灯がまさに消えようというときに、

なぜカラフルな映像が頭に浮かぶのでしょう。

それは夢でしょうか、幻覚でしょうか。

私たちが眠っている間に、夢を見るときには、

本能の中枢が詰まっている大脳の「辺縁系」と呼ばれる部位が、活躍していると考えられています。

それに、大脳の側頭葉にあるタツノオトシゴのような形をした「海馬」も、夢に関係しています。

さらに、大脳にある「前頭葉」という記憶を司る中枢がある部位も、このカラー映像に影響しているとされます。

私の場合、「神様が、死の淵で苦しむ人に、苦しみを癒すための美しい映像を見せ、心を和ませているのではないか」

と思いをはせることもあります。

☆そもそも「三途の川」とはなにか?

亡くなった人が渡るとされる「三途の川」ですが、その思想は仏教由来のもので、中国から伝わったと言われます。

昔から伝わる説によれば、川を渡ってあの世に行くには、3つの方法があるといわれてきました。

1つ目は、生前に善人と認められた人が川を渡るときは、金銀七宝で作られた橋を歩き、向こう岸のあの世に行く。

2つ目は、生前に軽い罪を犯した人は、川の浅瀬を渡って行く。

3つ目は、大きな罪を犯した人は、深い急流を泳いで渡る。

これらの方法は、現世で暮らす人への道徳的戒めだったのかもしれませんが、

いずれの方法で川を渡るかを考えれば、やはり、人は生きている間に善行を施し、

世のため人のために尽くさなければならないでしょうし、

残された人は、亡くなった人が幸せに川を渡れるよう弔ってあげるべきなのです。

日本には、身内が亡くなると、その後少なくとも3年、長いときには数10年も死者を弔う風習があります。

これは仏教伝来思想の1つといわれます。

「初七日」は、故人が亡くなった日を入れて7日目にあたる日。

この日には特別な意味があり、死者がお花畑を渡って三途の川にたどり着く日という、言い伝えもあるようです。

「四十九日」は、とくに重要な意味を持つ日とされます。

死者は亡くなってから49日間、この世とあの世の狭間で成仏できずにいるとされ、

成仏させるためには、親類縁者の祈りが大切とされてきました。

だから四十九日の法要は、「死者が安らかに天国へ召される特別な日」

ということになっているのです。

「百箇日」は、死者が新しい仏としてこの世と別れ、天国で安住の地を求める日とされます。

こうして死者を天国へ送ることにより、親類縁者の祈りは、ほぼ達せられると考えられています。

そして「一周忌」は、喪明けの日とされ、初七日、四十九日と並び、法要の中でも極めて大切な日です。

その後「三回忌」があり、この法要で、死者は完全に天国の住人になると信じられています。

☆法要が不可能になっても、忘れてはいけない気持ち

かつては、七回忌、十三回忌、十七回忌などのほか、五十回忌まで法要を行うこともあったようですが、

少子高齢化と核家族化が進んだ現代の社会構造から考えても、

数10年に及ぶ法要は、ほぼ不可能な時代といえるでしょう。

ただ、たとえどんなに親類縁者が集まるのが難しい時代になったとしても、

死者を弔う気持ちは、忘れてはいけないと私は思っています。

社会の根本的な構造の単位は、家族。

人として、家族を大切にする気持ちは持ち続けたいものです。(略)

最近は、高齢者への敬いや、人生の先輩が残した遺産に対して、関心を持たなくなっている風潮も見受けられますが、

親から子へ、子から孫へと、けっして消えることのないDNAの継承は人類ある限り続くものであり、

私たちはそれをしっかり認識しなければならないと思います。

私たち人間も、自然の摂理に従う生き物であり、いつか必ず「死」に向き合わなければなりません。

これはもはや医療を超越した話かもしれませんが、

「死の先にあるもの」をむやみに恐れず、心の奥に意識しておくことは、

自分が死にゆく立場になったとき、また、死にゆく家族を看取る立場になったときの「心のあり方」に大きく影響するはずと、

私はいつも思っています。・・》

今回の記事を真摯に学び、私なりに多々教示されたりした・・。

たとえば、《・・日本では、白、黄色、ピンク色などの花が咲くお花畑の向こうに「三途の川」が流れていて、

この世とあの世の境目にあるというその川を渡ると、再び蘇生することはない、と考えられています。

実際、お花畑に足を踏み込んで川を渡ろうとしたとき、 親族の声に呼び戻されて、意識を取り戻したという話もあります。

こうしたお花畑や三途の川の話は、飛鳥時代から平安時代にかけて中国から伝来し、 庶民の間に根付いたものと考えられます・・》

こうしたことも無知であったので、やむなく古来から名言、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥、そして《・・昔から伝わる説によれば、川を渡ってあの世に行くには、3つの方法があるといわれてきました。

1つ目は、生前に善人と認められた人が川を渡るときは、金銀七宝で作られた橋を歩き、向こう岸のあの世に行く。

2つ目は、生前に軽い罪を犯した人は、川の浅瀬を渡って行く。

3つ目は、大きな罪を犯した人は、深い急流を泳いで渡る。・・》

こうしたことを学び、私は民間会社を定年退職するまでの半生は、

何かと悪戦苦闘が多い人生航路の中で、良きこと悪しきこと、多々学んで実践してきたので、

《・・2つ目は、生前に軽い罪を犯した人は、川の浅瀬を渡って行く・・》かしら、と苦笑したりしている。