福山八幡宮や観音寺等、

福山駅界隈の寺社参拝は次回に回し、

本日のメインの一つである神勝禅寺へ。

こちらは広大な境内に美しい庭園と伽藍があり、

中でも洸庭というアートパビリオンが話題になっている禅寺です。

住所に大字があるようにお寺がある場所は田舎です。

勿論駐車場は無料でした。

所在地:広島県福山市沼隈町大字上山南91

宗派:臨済宗建仁寺派

御本尊:弥勒菩薩

創建:昭和40年(1965)

開基:神原秀夫

開山:益州宗進禅師

【縁起】

天心山神勝寺は臨済宗建仁寺派第7代管長益州宗進禅師に、

深く帰依された開基神原秀夫氏が禅師を開山に招請して建立された、

臨済宗建仁寺派の特例地寺院である。

神勝寺は亡くなられた方々の供養の場であると共に、

境内には無明院や国際禅道場など多くの伽藍を擁します。

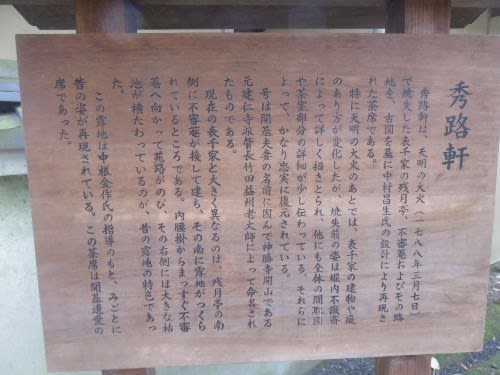

また、表千家不審庵の古図を忠実に再現した秀路軒などの茶室を設け、

禅と茶道を根本として日本のみならず海外にも広く門戸を開き、

臨済禅を通じて今まさに生きている方々が今を生きる為に、

己を見つめ共に研鑽する場である。

【総門】

気品のある総門がお出迎え。

それもそのはず、

江戸時代には京都御苑内にあったもので、

その後、京都にあった旧賀陽宮邸の門を移築されたもの。

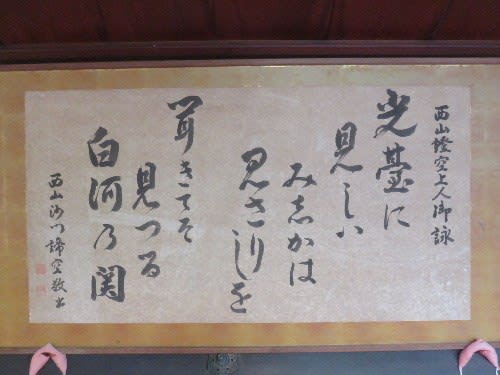

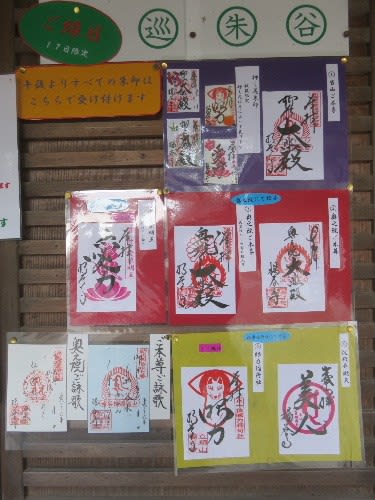

【松堂】

こちらで拝観受付があり拝観料を支払います。

拝観料はお高めの1200円です。

松堂の中は綺麗なお土産屋さんでした。

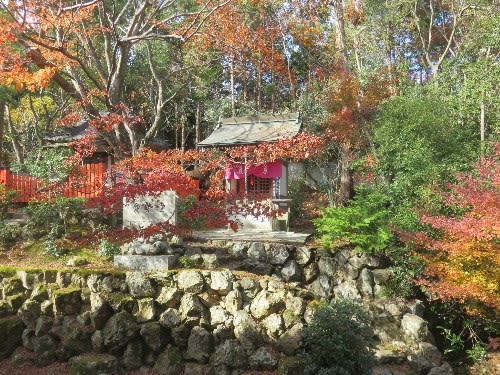

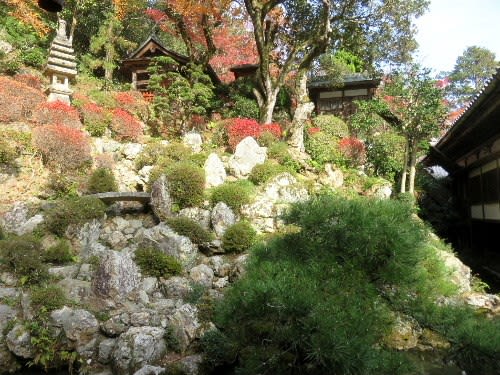

【賞心庭】

何この圧倒的スケールの庭園は。

凄過ぎるんですけど。(^^

数々の庭園を見ている私ですら、

これほどの規模の庭園は日本広しといえど滅多にありません。

先に庭園と本堂に行きたいところだが、

アートパビリオンの洸庭の入場時間が迫っているので洸庭へ急ぐ。

【多宝塔】

石山寺の多宝塔を模して建立されたもので、

大日如来が祀られているとのこと。

【橋】

多宝塔から道路の上を繋ぐ橋を渡り洸庭へ。

【洸庭】

斬新なデザインの洸庭は柱で支えられているが、

余りの大きさに浮いていると錯覚してしまうほど。

緩やかなスロープを上がると係員さんからペンライトを受けとり、

少しだけ拝観時間を待つ。

ちなみに拝観時間は0分と30分と決められています。

早速、舟の中に入ると漆黒の闇まではいかないが、

微かな光のみの世界に誘われる。

ペンライトが無いと座る所も見え難い。

席は上段もあるようだが、お勧めは下段ということなので、

背もたれの無い椅子にペンライトの明かりを頼りに座る。

微かな光しかない暗い部屋の中、前を見ると光が揺らめいている。

どうやら水を入れたプールみたいなのがあるようだ。

水面に揺らめく円形の光に何とも言えない効果音。

これから何が始まるのか楽しみにしていたが、

ほとんど変化が無い。

こんな状況がひたすら続く。

正直退屈になってきた。

係員によると25分あると言っていた。

うーむ、途中退席して伽藍や庭園を早く見たいけど、

最後には何か凄いことがあるだろと思って退席は我慢。

だって、最後に面白い事が起こったのに、

見ないで退席したら後悔するやん。

そう思ってひたすら我慢。

でも段々眠くなってきた。(^^;

眠くなるのを我慢しつつ、早く終わらないかなーと思ったら終了。

ネタバレはしませんが、ここは禅寺ですから、

スペクタクルな水中ショーなんかありません。(笑)

感想はただただ退屈。(苦笑)

他の観光客を見ても一体何だったのか分からない様子。

満足感も無さそう。

はい、私も全く同じ気持ちでございます。(泣)

入る前の期待感と終わった後のガッカリ感の落差が激しい。

恐らく、大多数の方がそうだったんじゃないでしょうか。

少なくとも私は二度と中に入ることは無いだろう。

それにしても、

洸庭のアートパビリオンのコンセプトは何だろう?

個人的にはヒーリングなのかなと思った。

それは人それぞれ感じ方が違うだろうけど、

禅寺だったら綺麗な庭園を見ながら座禅を組んだ方が良いと思う。

まぁ、座禅よりこういうパビリオンの方が一般人が来てくれるので、

お寺の経営や名を売るのならコレの方が正しいのでしょうね。

【洸庭】

現代作家による建築はどうしても奇抜なモノが多く、

受け入れられないものですが、これは素晴らしい建築だと思う。

見ていてとてもワクワクしますから。

【庭園】

石の庭園の中に訳の分からないモノが、

ニョキニョキと生えていました。(苦笑)

【桜】

これは桜だよね?

何でこんな早く咲こうとしてるの。

【境内】

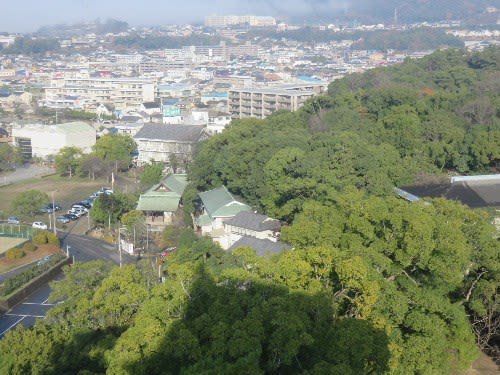

多宝塔から見た境内。

いかに広大か分かると思う。

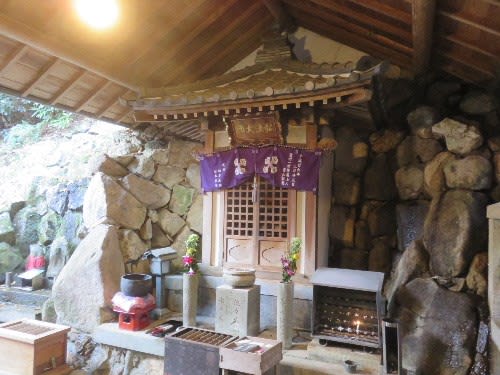

【石仏】

【石段】

【賞心庭】

どこから見ても素晴らしい庭園です。

【龍背橋】

【国際禅道場】

道場内には本堂や庫裏、禅堂、宿坊、開基堂等があるそうです。

しかしここは宿坊宿泊者以外非公開。

【本堂】

左手に庫裏と食堂があります。

これが本堂のようだ。

福岡県北九州市若松にあった西念寺から移築されたもの。

ただ、肝心の本堂が非公開とはいかがなものか。

本来は仏様を拝みに行くのがお寺なのだが、

これだとパビリオンを見に来た観光客目当てのお寺だと言わざるを得ない。

【石仏】

まだまだ見所が多いが長くなりましたので続きはまた明日。