シリアを知ろう

ややこしく理解しにくいシリア問題。

シリア人ジャーナリストがスピーカーだというセミナーに行ってきた。定員オーバーで机なしだったためノートがうまく取れず、ちょっと時間もたってしまってるので記憶もあやふやですが、とてもおもしろかったのでシェアします。たぶんとんでもない間違いだらけだと思うけど。

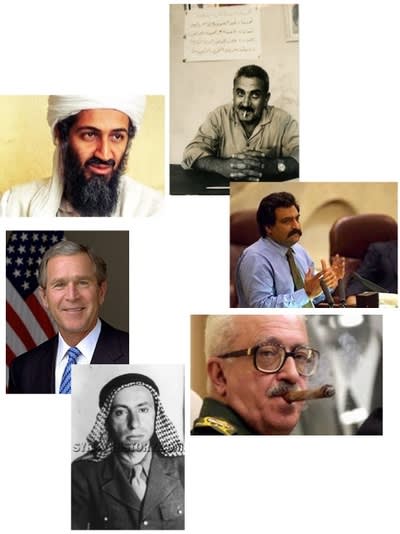

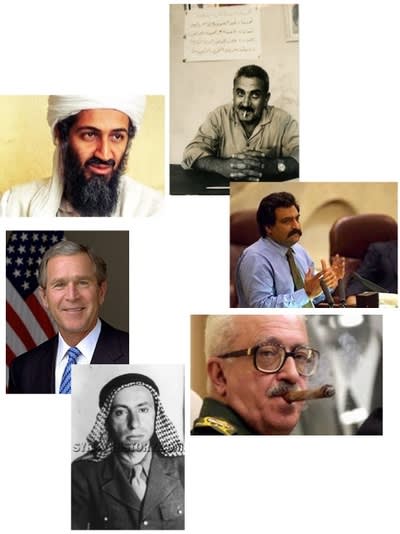

まずこの画像をご覧あれ。 左上から時計回りにご存知ウサマ・ビン・ラディン、パレスチナ解放人民戦線設立者のジョージ・ハバシュ、イスラエル人政治家のアズミー・ビシャーラ、フセイン政権時のイラク副大統領ターリク・ミハイル・アズィーズ、シリア・バース党設立者のミシェル・アフラク、そして息子の方のジョージ・ブッシュですが、さて、この中で信仰が違う人をひとりだけ挙げるとしたら誰でしょう。

左上から時計回りにご存知ウサマ・ビン・ラディン、パレスチナ解放人民戦線設立者のジョージ・ハバシュ、イスラエル人政治家のアズミー・ビシャーラ、フセイン政権時のイラク副大統領ターリク・ミハイル・アズィーズ、シリア・バース党設立者のミシェル・アフラク、そして息子の方のジョージ・ブッシュですが、さて、この中で信仰が違う人をひとりだけ挙げるとしたら誰でしょう。

この質問は、スピーカーのナジーブ・エルカシュさんが話しはじめに参加者に訊いた質問である(違うかもしれないけどだいたいあってると思う)。

「ブッシュだと思う人は?」と訊かれて大半の参加者が挙手したが、実際はビン・ラディン以外の5人全員がクリスチャン。

日本のメディアではやたらにISのテロ行為ばっかり報道されるけど、シリア国内で殺される人の95.4%はアサド政権軍の犠牲者。2.7%がIS。この歴然とした落差。当り前である。ISは爆撃機もミサイルも持ってない。

無意味な固定概念ほど怖いものはない。固定概念は人為的につくられるものだけど、それを補強するのは無知と、自ら知ろうとせずにタダでバラまかれている情報を無批判に鵜呑みにすること、つまり思考停止である。

ヨーロッパと中央アジアとアフリカに接する場所に位置し、古代からあらゆる文明の交差点でもあったシリア。ナジーブさんは古代ローマ時代に公衆浴場文化を生んだカラカラやフィリッポス・アラボスもシリア人だったこと、アルファベットの生みの親はシリアだったこと、ガラスやパテオやダマスクローズやハムスターも実はシリア発など、シリアは豊かな文化に溢れた国だとも語ってました。やはりスピーカーのジャーナリスト・石合力氏は、文化的で料理がおいしくて女性が綺麗だから「中東の京都」と呼んでいるそうである。

それからシリアはもともと移民も文化で、紛争前から2000万人が国外に住んでたそうです。コスメで有名なオバジさんやポーラ・アブドゥル、ポール・アンカもシリア人。その一方で砂漠と地中海とユーフラテス川流域のみっつの地域に分かれ、それぞれまったく違った風土をもっている。世俗的な地中海沿岸に比較してユーフラテス川流域は農業と石油という大きな産業がありながらとても貧しい。国が何の開発もしてこなかったからである。なぜか。国が腐敗しているからである。

そのシリアだが、1970年のクーデターで今のアサド大統領の父ハーフィズが首相となって以来、親子二代にわたって40年以上も独裁状態が続いている。

政府は腐敗し、自由はなく、イスラエルに奪われたゴラン高原も戻らないなかで起きたのが5年前の「アラブの春」だった。シリアでは2011年に反体制派と政権の本格的な衝突が始まり、これまでに女性や子どもを含む20万人以上の市民が犠牲になり、900万人が難民となっている。シリア全体の人口が2200万人だから、半分近くが家を追われた計算になる。

宗教対立のように思われがちなこの内戦だが、地中海カルチャーの影響もあり、もともと紛争前にはさほど宗教色のめだたない国だったという。確かにイスラム教の国ではあるが、アルコール類を口にするのも大して難しくはなかったし、外国人ジャーナリストとシリア人の間で宗教問題が話題になることもあまりなかったらしい。

しかし、いまやあまりの危険度の高さに、多くの大使館や国際機関がシリアを捨てて国外に避難していった。だが首都ダマスカスにもまだふつうの市民が暮らしている。水や電気も通っている。暮らせてしまっているということもできるのかもしれない。

なぜシリアがここまでアンタッチャブルになってしまったのか。

それはシリアで起こっている争いと、この国を取りまく状況の複雑さにあるという。シリア政権は反体制派とISと戦っていて、「軍はISから市民を守っている」とプロパガンダしているそうだ。かつシリアはイスラエルの侵略を受けておりかねてから二国間は対立状態にあるため、アメリカ政府の直接的な支援を受けにくい立場にある。テロ撲滅を標榜するアメリカとしても、シリア政権がISと戦っていることが政権軍の傍若無人を黙認するいい口実になるらしい。

そんななかでも反体制派にもいくつものグループがあり、武力闘争に反対する穏健派がシリア政権にとってもっとも危険な存在である。現にこの活動家であるアブドラ・アジズ・アラハイエ(うまく聞き取れなかったから違うかも)は逮捕されて刑務所に収監され、以来3年間行方不明のままである。

腐敗してても紛争が起こる前の方が安定してたんだから、状況を混乱させてる反体制派が悪いなんて簡単にいう人もいるみたいだけど、物事そこまで単純じゃない。何がいけないかって人権を無視して国民を殺しまくってる政府が悪いに決まってる。安倍首相がシリア周辺の難民対策を支援すると発言して、国内メディアはISに拘束された日本人を危険にさらしたと批判したけど、現に900万人の難民の命も日々危険にさらされてる。いい方は決して良くなかったし結果的に湯川さんと後藤さんの命は奪われてしまった。ただ支援を必要としているそれだけの人たちのことも知ってほしいとナジーブさんはいっていた。

シリア人が直面する現状は過酷だが、シリア人にはユーモアという文化もある。

スピーカーのナジーブさんはずうっとワケのわからないオヤジギャグばっかり連発してたし、シリアのメディアにはブラックな風刺漫画が満ちあふれている。

会場で見せてもらったイラストはどれも秀逸なものばかりで、それゆえに、世界中から無視され続けているシリア人のせつなさが胸に迫った。なにがしんどいって無視されるのがいちばんしんどいもんね。

それにしても900万人。行くあてもない、将来の保障もない、衣食住において人として満足な生活が安定して送れない人が900万人。

国民の半分をそんな目にあわせておいて、政権はいったい何がやりたいんだろうね。わからん。

とりあえずもうちょっと勉強しなきゃだな。

元シリア代表のサッカー選手が反体制派の兵士になって登場するとか。

寄付だけじゃなくグッズもゲットできるしくみになっている。Facebookアカウント。

ややこしく理解しにくいシリア問題。

シリア人ジャーナリストがスピーカーだというセミナーに行ってきた。定員オーバーで机なしだったためノートがうまく取れず、ちょっと時間もたってしまってるので記憶もあやふやですが、とてもおもしろかったのでシェアします。たぶんとんでもない間違いだらけだと思うけど。

まずこの画像をご覧あれ。

この質問は、スピーカーのナジーブ・エルカシュさんが話しはじめに参加者に訊いた質問である(違うかもしれないけどだいたいあってると思う)。

「ブッシュだと思う人は?」と訊かれて大半の参加者が挙手したが、実際はビン・ラディン以外の5人全員がクリスチャン。

日本のメディアではやたらにISのテロ行為ばっかり報道されるけど、シリア国内で殺される人の95.4%はアサド政権軍の犠牲者。2.7%がIS。この歴然とした落差。当り前である。ISは爆撃機もミサイルも持ってない。

無意味な固定概念ほど怖いものはない。固定概念は人為的につくられるものだけど、それを補強するのは無知と、自ら知ろうとせずにタダでバラまかれている情報を無批判に鵜呑みにすること、つまり思考停止である。

ヨーロッパと中央アジアとアフリカに接する場所に位置し、古代からあらゆる文明の交差点でもあったシリア。ナジーブさんは古代ローマ時代に公衆浴場文化を生んだカラカラやフィリッポス・アラボスもシリア人だったこと、アルファベットの生みの親はシリアだったこと、ガラスやパテオやダマスクローズやハムスターも実はシリア発など、シリアは豊かな文化に溢れた国だとも語ってました。やはりスピーカーのジャーナリスト・石合力氏は、文化的で料理がおいしくて女性が綺麗だから「中東の京都」と呼んでいるそうである。

それからシリアはもともと移民も文化で、紛争前から2000万人が国外に住んでたそうです。コスメで有名なオバジさんやポーラ・アブドゥル、ポール・アンカもシリア人。その一方で砂漠と地中海とユーフラテス川流域のみっつの地域に分かれ、それぞれまったく違った風土をもっている。世俗的な地中海沿岸に比較してユーフラテス川流域は農業と石油という大きな産業がありながらとても貧しい。国が何の開発もしてこなかったからである。なぜか。国が腐敗しているからである。

そのシリアだが、1970年のクーデターで今のアサド大統領の父ハーフィズが首相となって以来、親子二代にわたって40年以上も独裁状態が続いている。

政府は腐敗し、自由はなく、イスラエルに奪われたゴラン高原も戻らないなかで起きたのが5年前の「アラブの春」だった。シリアでは2011年に反体制派と政権の本格的な衝突が始まり、これまでに女性や子どもを含む20万人以上の市民が犠牲になり、900万人が難民となっている。シリア全体の人口が2200万人だから、半分近くが家を追われた計算になる。

宗教対立のように思われがちなこの内戦だが、地中海カルチャーの影響もあり、もともと紛争前にはさほど宗教色のめだたない国だったという。確かにイスラム教の国ではあるが、アルコール類を口にするのも大して難しくはなかったし、外国人ジャーナリストとシリア人の間で宗教問題が話題になることもあまりなかったらしい。

しかし、いまやあまりの危険度の高さに、多くの大使館や国際機関がシリアを捨てて国外に避難していった。だが首都ダマスカスにもまだふつうの市民が暮らしている。水や電気も通っている。暮らせてしまっているということもできるのかもしれない。

なぜシリアがここまでアンタッチャブルになってしまったのか。

それはシリアで起こっている争いと、この国を取りまく状況の複雑さにあるという。シリア政権は反体制派とISと戦っていて、「軍はISから市民を守っている」とプロパガンダしているそうだ。かつシリアはイスラエルの侵略を受けておりかねてから二国間は対立状態にあるため、アメリカ政府の直接的な支援を受けにくい立場にある。テロ撲滅を標榜するアメリカとしても、シリア政権がISと戦っていることが政権軍の傍若無人を黙認するいい口実になるらしい。

そんななかでも反体制派にもいくつものグループがあり、武力闘争に反対する穏健派がシリア政権にとってもっとも危険な存在である。現にこの活動家であるアブドラ・アジズ・アラハイエ(うまく聞き取れなかったから違うかも)は逮捕されて刑務所に収監され、以来3年間行方不明のままである。

腐敗してても紛争が起こる前の方が安定してたんだから、状況を混乱させてる反体制派が悪いなんて簡単にいう人もいるみたいだけど、物事そこまで単純じゃない。何がいけないかって人権を無視して国民を殺しまくってる政府が悪いに決まってる。安倍首相がシリア周辺の難民対策を支援すると発言して、国内メディアはISに拘束された日本人を危険にさらしたと批判したけど、現に900万人の難民の命も日々危険にさらされてる。いい方は決して良くなかったし結果的に湯川さんと後藤さんの命は奪われてしまった。ただ支援を必要としているそれだけの人たちのことも知ってほしいとナジーブさんはいっていた。

シリア人が直面する現状は過酷だが、シリア人にはユーモアという文化もある。

スピーカーのナジーブさんはずうっとワケのわからないオヤジギャグばっかり連発してたし、シリアのメディアにはブラックな風刺漫画が満ちあふれている。

会場で見せてもらったイラストはどれも秀逸なものばかりで、それゆえに、世界中から無視され続けているシリア人のせつなさが胸に迫った。なにがしんどいって無視されるのがいちばんしんどいもんね。

それにしても900万人。行くあてもない、将来の保障もない、衣食住において人として満足な生活が安定して送れない人が900万人。

国民の半分をそんな目にあわせておいて、政権はいったい何がやりたいんだろうね。わからん。

とりあえずもうちょっと勉強しなきゃだな。

元シリア代表のサッカー選手が反体制派の兵士になって登場するとか。

寄付だけじゃなくグッズもゲットできるしくみになっている。Facebookアカウント。