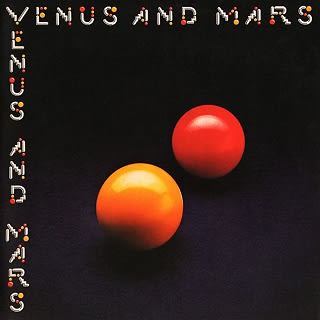

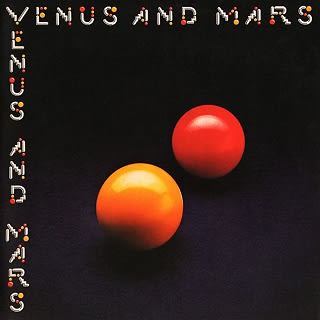

■Venus And Mars / Wings (MPL / Capitol)

A-1 Venus And Mars

A-2 Rock Show

A-3 Love In Song / 歌に愛をこめて

A-4 You Gave Me The Answer / 幸せのアンサー

A-5 Magneto And Titanium Man / 磁石屋とチタン男

A-6 Letting Go / ワイン・カラーの少女

B-1 Venus And Mars (Reprise)

B-2 Spirits Of Ancient Egypt / 遥か昔のエジプト精神

B-3 Medicine Jar

B-4 Call Me Back Again

B-5 Listen To What The Man Said / あの娘におせっかい

B-6 Treat Her Gently (Lonely Old People)

B-7 Crossroads

1970年代ロックの優良名盤といえば、ポール・マッカートニー率いるウィングスが1975年初夏に発表した本日掲載のLP「ヴィーナス・アンド・マース」は最右翼のひとつと思います。

その中身については、今更サイケおやじが云々するまでもなく、アナログ時代のアルバムならではのA&B面で構成される特質を活かした全篇間然することない仕上がりで、当然ながらシングルカットされた大ヒット&名曲が満載ですから、いよいよ今や大物ミュージシャンの証明作業となったアーカイヴ復刻が成されたのも必然でありましょう。

それが先頃発売された「スーパー・デラックス・エディション」というCD2枚&DVD1枚が組み合わされたブツで、サイケおやじも思わずゲットさせられたわけですが……。

オリジナル音源のリマスターを入れた1枚目のCDはともかくも、お目当てのボーナス盤が正直、水増し状態!?!?

あぁ、またまた失望の散財かぁ……、というのが本音です。

しかし、だからと言って、「ヴィーナス・アンド・マース」の傑作性に傷が付くなんてことはあるはずもなく、サイケおやじとしては、件の「スーパー・デラックス・エディション」に触れるよりも、あらためてオリジナルLPやブートで出されながら、今回のアーカイヴから外されてしまった音源について、諸々を書いてみようと思います。

で、発売されたリアルタイムでのポール・マッカートニーは妻のリンダ、そして子分のデニー・レインと共にウィングスを運営(?)し、流石のシングルヒットはもちろん、1973年には「レッド・ローズ・スピードウェイ」と「バンド・オン・ザ・ラン」の秀逸なアルバムを2枚も発表する等々、ビートルズ時代からの栄光と才能を引続き発揮していたのですが、所謂硬派のロックファン、殊更野郎どもにとっては、ウィングスなんてのは女子供が聴くもんだっ!

みたいな風潮が少なくとも我が国の洋楽ファンの間ではあったんですよ。

もちろん無視するなんて出来るはずもない存在である事は、それを表明している皆が分かっての発言なんですが、そんな中ですから、サイケおやじが「今度のウィングスのアルバム、良いよねぇ~~」なぁ~んて正直な気持ちを吐露しようものなら、「まだ、そんなの聴いての……」と、軽く見られるのがオチでした。

という当時の実状の一端を書いたところで、あらためて内容に触れれば、既に述べたようにアルバム全篇構成の素晴らしさは、楽曲トラック毎の完成度はもちろん、その繋ぎや流れに創意工夫が成され、例えばジャケットのクレジットでは独立した記載になっている冒頭「Venus And Mars」と「Rock Show」は流れるように合体していますし、その「Rock Show」から「歌に愛をこめて / Love In Song」への繋がりも、前者のシングルバージョンでは消されていたR&B風のサウンドチェックみたいなパートから如何にもの「ポール節」が出まくる陰鬱な後者へ橋渡すという展開はニクイばかり♪♪~♪

さらにその余韻の中から浮かび上がってくるシンミリ系のピアノイントロから懐古趣味なポップソングの決定版「幸せのアンサー / You Gave Me The Answer」が始まる流れには、本当に幸せな気分にさせられてしまうのですから、たまりません♪♪~♪

あぁ~、これこそが唯一無二のポール・マッカートニー・ミュージックと実感された次の瞬間、これまた楽しい「磁石屋とチタン男 / Magneto And TiTanium Man」と愛らしい邦題とは裏腹のブルースロック(?)な「ワイン・カラーの少女 / Letting Go」の二連発が追い打ちを仕掛けるのですから、このA面の完成度は気楽に聴けて、ハッするほど良い感じ♪♪~♪

当然ながら随所で堪能出来るポールのボーカリスト&ベースプレイヤーとしての力量にも圧倒されてしまいます。

そしてレコードをひっくり返して再び針を落とすという儀式の後には、しっかり「Venus And Mars (Reprise)」が配置されるという、未だポールの中で進行継続中の「サージェント・ペパー症候群」の吐露は、賛否両論の憎めなさでしょうか?

その意味で「バンドとしてのウィングス」を前面に出す意図から、続く「遥か昔のエジプト精神 / Spirits Of Ancient Egypt」はポールのオリジナルでありながら、デニー・レインにリードを歌わせ、また当時は正式にレギュラーメンバーに採用が決定したジミー・マッカロク(g,vo) に主役を任せた「Medicine Jar」が実に楽しいパワーポップに仕上がっているのは、ビートルズとは決別したくない、それでいて別の道を歩むしかないという、その頃のポールの立ち位置があれやこれやと勝手に妄想推察出来るところかもしれません。

そしてハチロクのR&B風バラード「Call Me Back Again」からシングルとしても大ヒットした「あの娘におせっかい / Listen To What The Man Said」、その最終パートから自然に移行していく穏やかでせつない洋楽歌謡な「Treat Her Gently (Lonely Old People)」の流れは、大団円というよりも、中庸を心得たクライマックスの余韻の演出が見事過ぎると思うばかり♪♪~♪

ですから、オーラスの極めて短いインスト「Crossroads」が実はイギリスの人気テレビドラマのテーマ曲という真相も、洒落が利いているんじゃ~ないでしょうか。

という秀逸なアルバム「ヴィーナス・アンド・マース」は1974年から翌年春まで、当時としては長期作業の結実でしたから、その間には既に少し触れたようにウィングスのメンバーも複数入れ替わり、その所為でセッションには特別ゲストの存在も明らかにされ、ポール(vo,b,g,ds,key,etc)&リンダ(vo,key)、デニー・レイン(vo,g,b,key,etc) の他にヘンリー・マッカロク(g) とジミー・マッカロク(g,vo) という紛らわしい名前の新旧レギュラーギタリスト、そしてドラマーにはジェフ・ブリトン(ds) とジョー・イングリッシュ(ds) が参加したと言われていますが、それ以外にもディヴ・メイソン(g) やアラン・トゥーサン(p)、トム・スコット(ss) 等々が堅実に助演しています。

さて、そこでようやく本題として、まず前述した「スーパー・デラックス・エディション」のボーナス音源は以下のとおりです。

☆Disc-2

01 Junior’s Farm (正規シングルバージョン)

02 Sally G (正規シングルバージョン)

03 Walking In The Park With Eloise (カントリー・ハムズ名義のインスト曲)

04 Bridge On The River Suite (カントリー・ハムズ名義のインスト曲)

05 My Carnival (正規シングルバージョン)

06 Going To New Orleans

07 Hey Diddle (Ernie Winfrey Mix)

08 Let's Love

09 Soily (ビデオ「ワン・ハンド・クラッピング」より)

10 Baby Face (ビデオ「ワン・ハンド・クラッピング」より)

11 Lunch Box/Odd Sox (正規シングルバージョン)

12 4th Of July

13 Rock Show (未発表初期バージョン)

14 Letting Go / ワイン・カラーの少女 (正規編集シングルバージョン)

結局、ピカピカの未発表曲は少なくて、アルバム未収録のシングル盤オンリーの楽曲や既出映像作品から音声だけ抜き出したトラックとか、それはそれで貴重なんですが、肝心の初出曲にしても、「Going To New Orleans」は「My Carnival」の焼き直しというか、未完成試行錯誤バージョンみたいですし、マイナー調の「Let's Love」は精彩がイマイチ、そしてポールがギターで弾き語る「4th Of July」だけが、個人的にはちょっぴり納得という……。

ですから、これまでに様々出回っていた関連ブートのあれこれがますます愛聴されるわけで、以下の2枚は共に2001年頃に入手したブツです。

■Goin' Down To The Rock Show (Wingpop = CD)

01 Venus And Mars ~ Rock Show (edit: mono)

02 Junior’s Farm (edit: UK prom.)

03 Sally G (mono)

04 Letting Go / ワイン・カラーの少女 (edit: mono)

05 Listen To What The Man Said / あの娘におせっかい (mono)

06 Junior’s Farm (edit: mono)

07 Oriental Nightfish (alternate from acetate)

08 Rock Show (alternate long version)

09 Rauchan Rock (unreleased)

10 Listen To What The Man Said / あの娘におせっかい (outtake)

11 Treat Her Gently (Lonely Old People) (outtake)

12 Medicine Jar (outtake)

13 Magneto And Titanium Man / 磁石屋とチタン男 (outtake)

14 You Gave Me The Answer / 幸せのアンサー (inst.)

15 Call Me Back Again (outtake)

16 Rock Show (outtake)

17 Letting Go / ワイン・カラーの少女 (outtake)

という収録トラックは、なかなか面白く聴けると思います。

それを簡単に書いておくと、「01:Venus And Mars ~ Rock Show」はフェードアウド等々で全篇3分40秒ほどの短縮バージョン、「02:Junior’s Farm」も3分弱に短縮されたラジオ放送用のプロモバージョンで、後に幾つかの正規ベスト盤にも入っているテイクとは基本的に同じと思いきや、ここではステレオ感が狭いというか、左チャンネルが些か疎かにされたミックスになっていますが、「06」は、その同曲のモノラルミックスかと思います。

また「04: Letting Go / ワイン・カラーの少女」は短縮バージョンとはいえ、同じ様なタイミングで編集され、ミックスも変えられたシングルバージョンではなく、アルバムに収録のテイクをストレートに用いているんじゃ~ないでしょうか。

そこで気になるアウトテイクの数々では、なんと言っても独立して聴ける「Rock Show」が筆頭格でしょうか、「08:alternate long version」におけるボールの荒っぽくドライヴするベースと歌い飛ばしているようなボーカルは本当にロックがど真ん中! ほとんど成り行きでワルノリ気味のバンドアンサンブルも良い感じですよ♪♪~♪ 一方、「16:outtake」は正規バージョンのラフミックスというか、ここに収録の音源はステレオミックスながら、かなり音が歪んでいるあたりに如何にもブートの味わいがあります。

そうした状況は他のアウトテイク音源にも共通で、様々なミックスダウンを試行錯誤しつつ、最良の結果を作り出そうとする作業の過程が記録され、当然ながら曲の流れの中に頻出する音の強弱やチャンネル定位の移動等々、正規バージョンの耳馴染があればこその楽しみが増幅されるのはブートの醍醐味のひとつと思います。

しかし、その意味でさらに興味深い存在なのが未発表曲「09:Rauchan Rock」でしょう。なんとっ! これが同時期のストーンズ風のノリも楽しいというよりも、一瞬、夥しく出回っているストーンズのブート音源かっ!? なぁ~んて思ってしまうセッションインストなんですねぇ~~~◎▽?◎ おそらくはデニー・レインであろうリズムギターが、ほとんどキース・リチャーズ&ロン・ウッド組の味わいですからっ!?

ちなみに「07:Oriental Nightfish (alternate from acetate)」はリンダのソロプロジェクトのひとつで、彼女が他界した後にまとめられたアルバム「ワイド・プレイリー」に収められた本テイクの別バージョンです。

■Venus And Mars Sessions (Yellow Cat = CD)

※Rough Assembly, March 1975 (second compilation)

01 Venus And Mars

02 Rock Show

03 Love In Song / 歌に愛をこめて

04 You Gave Me The Answer / 幸せのアンサー

05 Magneto And Titanium Man / 磁石屋とチタン男

06 Letting Go / ワイン・カラーの少女

07 Medicine Jar

08 Venus And Mars (Reprise)

09 Spirits Of Ancient Egypt / 遥か昔のエジプト精神

10 Call Me Back Again

11 Listen To What The Man Said / あの娘におせっかい

12 Treat Her Gently (Lonely Old People)

13 Crossroads

14 Lunch Box/Odd Sox

タイトルどおりのブート企画で、前半は1975年3月に試みられた二度目のアルバム構成を聴くことが出来ますが、全篇をとおしてポールのベースが存在感の強いミックスですし、「02:Rock Show」ではセッション助っ人のアラン・トゥーサンのピアノが目立ちまくりの痛快ロケンロール!

ちなみに完成バージョンでは繋がっていた「01:Venus And Mars」はフェードインでスタートし、ここでは「02:Rock Show」と分離独立していますよ。

また、コーラスパートが大きくミックスされた「05:Magneto And Titanium Man / 磁石屋とチタン男」もラフな質感が良い感じ♪♪~♪

そして気になるのは後半というか、オリジナルのアナログ盤とは異なる曲順の構成でしょう。

う~ん、「07:Medicine Jar」はA面ラストなのか、B面ド頭なのか?

それと「14:Lunch Box/Odd Sox」を本当にアルバムに入れるつもりだったのか?

等々の諸問題(?)を様々に妄想推理するのもファンの楽しみだと思えば、各トラックで散見されるミックスの違いや音量の強弱調整についても興味津々であり、例えば「07:Medicine Jar」のラフ&ハードな未完成フィーリングや「10:Call Me Back Again」のワイルド過ぎるポールの歌いっぷりにも個人的には愛着を持ってしまいます。

※Rough Mixm, February 1975 (first compilation)

15 Venus And Mars

16 Rock Show

17 Love In Song / 歌に愛をこめて

18 Letting Go / ワイン・カラーの少女

19 Medicine Jar

20 Venus And Mars (Reprise)

21 Listen To What The Man Said / あの娘におせっかい

22 Treat Her Gently (Lonely Old People)

23 Crossroads

さて、こちらはさらに早い段階のラフミックス集で、音質的にも厳しいところがあるものの、しかしロックの歴史の一幕の裏側を覗いている楽しみは別格という、そういう人間本来の欲望を満たされるのは正直、嬉しいですね、サイケおやじには。

で、まずは「15:Venus And Mars」からして歌入れ前のカラオケ、それも未完成テイクですし、「16:Rock Show」は演奏に入る前や途中でのポールのカウント、あれこれ試しながらのノリが怪しくなったりするところ等々、一発録りっぽいリハーサルの佇まいが逆に素敵ですよ♪♪~♪

以降、ミックスが定まっていない「17:Love In Song / 歌に愛をこめて」やリードギターが各所で抜け落ち、オーケストラも入っていない「18:Letting Go / ワイン・カラーの少女」、これまたラフな「19:Medicine Jar」やエレピの伴奏がメインで様々な彩が無い「19:Listen To What The Man Said / あの娘におせっかい」はトーシロがコピーする時にコードを採取するには絶好でしょうか、サイケおやじは好きです♪♪~♪

そして続く「22:Treat Her Gently (Lonely Old People)」のネイキッドな雰囲気も良い感じ♪♪~♪

う~ん、既に述べたとおり、このパートは全体的に音がイマイチなのが実に勿体ないですねぇ~~。尤もブート慣れ(?)したサイケおやじと同世代の皆様であれば、問題無く楽しめると思います。

さて、もうひとつ、忘れてならないのが、当時はそれなりに普及していた4チャンネルステレオ用のアナログディスクで、それは専用のアンプとカートリッジを用い、設置した4本のスピーカーから通常とは異なる立体的(?)なサウンドが楽しめるとされていた高級機器だったんですが、結局は庶民には普及する事なく、フェードアウトした歴史の中で、残されたのが件の 4ch マスターによる「Quadrasonics Disc」というわけで、それが今では別ミックス扱いの貴重盤としてマニア御用達?

■Venus And Mars Quadrasonics Disc

ですから当然、ブート業者のネタとなって、様々に出回っています。

ただし収録曲は公式通常盤と同じですし、ブートでは問題(?)の4ch マスターから普通のステレオにミックスダウンしたものですから、まあ、オリジナルのアナログ盤「Quadrasonics Disc」を一般的なステレオ装置で鑑賞するのと一緒です。

つまり左右の広がりはあっても、それ以上は望めないわけなんですが、ただし更なる音響効果を狙っていた4ch マスターであれば、必要以上に演奏パートの各楽器が両スピーカーの間をバラバラに移動したり、歌やコーラスと演奏カラオケパートが完全に分かれて聞こえたりという、ちょっぴり落ち着かない楽しみは確かにあるとはいえ……。

それを楽しむには、しっかりオリジナルバージョンのアルバムを聴き込むのが先決かと思います。

ということで、まだまだ書き足りないところも多々ありますが、最後に「スーパー・デラックス・エディション」に付属のDVDについては、本アルバムの主要部分がレコーディングされたニューオリンズを訪れたウィングスのドキュメント映像やそこから作られたと思しき疑似プロモフィルムが、何れも1975年という記録性の観点からすれば貴重でしょう。

しかしそれだけという感じが漂うのは、古くからのファンには避けられないところであり、その意味で同年にロンドンで行われたリハーサル風景は音も映像も公式未発表の目玉でしょう。中でも「Rock Show」は、ステージギグを意識したあれこれが興味深いところでした。

以上、久々に聴いてしまったウィングスの「ヴィーナス・アンド・マース」は傑作アルバムの名に恥じない充実作だと痛感しています。

ただし、それでも当時は硬派のロックファンからは、こんなのロックじゃ~ねぇ!

とかなんとか、言われていたわけですが、サイケおやじとしてはロック的名盤というよりも、大衆音楽の健康優良児という評価(?)が真っ当かと思います。

どうか皆様も、洋楽黄金期であった1970年代をお楽しみ下さいませ。