■Come Together c/w Something (Apple / 東芝)

説明不要、1969年秋に発売された両面大ヒットの名盤シングルですが、今となっては、これを以ってビートルズ終焉の始まりと位置付ける向きもあり、サイケおやじも賛同に吝かではありません。

ご存じのとおり、この2曲は実質的にビートルズ最期の輝きを記録したLP「アビイ・ロード」にも収められていますし、メンバーはシングルカットを望んでいなかった内幕も様々に伝えられていますが、結局はマネージメント側の事情が優先された企画商品でありました。

実は当時、新しくビートルズのマネージャーに就任したのが、悪名高き(?)アレン・クラインであり、その契約によってシングルヒットが出れば、自分の懐が潤うという商売熱心! さらにはジョージの楽曲管理会社にもアレン・クラインが関与していたという、お金が大好き症候群による「Something」の熱烈支持があったのです。

しかしそんな裏事情よりは、冷静になって聴いてみても、「Something」は今日でもジョージの最高傑作という認知が一般的であり、前述のLP「アビイ・ロード」の中でも傑出した名曲でしょう。なにしろポールが嫉妬し、ジョンも感服していたという噂以上に、それはリスナー全ての共通認識だと思います。

ちなみに英米のオリジナルシングル盤では両A面扱いでありながら、どちらかといえば最初は「Something」がプッシュされていたという現実にも、それが表れているんじゃ~ないでしょうか。

ただし、歴史的にはアメリカのビルボード誌のチャートの場合、「Something」が3位、一方の「Come Together」がトップにランクされた事実も侮れません。

つまりそれだけジョンの代表作のひとつである「Come Together」のインパクトは絶大! 前述した「アビイ・ロード」でも、アルバムの幕開けを飾るA面ド頭に置かれた真実はひとつでありましょう。

なにしろ如何にもジョンらしい曲想はヘヴィロックなサイケデリックソウルですからねぇ~♪ イントロの「シュ~ッ」という掛け声が、実は「Shoot Me」だったという噂も後年の悲劇を思えば怖くなりますし、個人的には何を伝えたいのか意味不明の歌詞にさえ、不思議な説得力があるように感じます。

ちなみに、この歌が最初は選挙用キャンペーンソングとして作られたという説は本当なんですかねぇ~~???

しかし、それはそれとして、もうひとつ「Come Together」が問題を起こしたのは、これがR&Rを創成した神様のひとりだったチャック・ベリーの「You Can't Catch Me」の盗作!

と断定的に訴えられた事です。

この騒動は日本でも、まあ、それなりに伝えられ、問題のチャック・ベリーの楽曲もラジオで流されたりしたんですが、個人的にはどこが似ているの???

なぁ~んていう感覚しか残っていません。

当然ながら、ジョン本人も心外だったと思われますが、結局は裁判沙汰の敗訴から、あの人気カパーアルバム「ロックンロール」が作られる布石が打たれたんですから、結果オーライと言えないこともないでしょう。

このあたりの経緯は後日、もう少し書き足す所存です。

ということで、「Something」が大名曲認定を受けたことにより、以降のジョージは自信満々にソロ活動で秀作を発表出来たように思いますし、ジョンにしても、その盗作騒ぎが無ければ、果たして往年の名曲カパーを1970年代に歌ってくれたかは、何の確証もありません。

そして些か確信犯的な思い込みではありますが、大傑作アルバム「アビイ・ロード」には、実はポールの決定的な名曲名唱が入っていないという、これは恐るべき現実でしょう。

もちろん「Oh! Darling」の見事なR&Bの剽窃、「You Never Give Me Your Money」や「Golden Slumbers」といった小品の巧みな連鎖的構成が、アルバム全篇に美しき流れを作り出した事は、ポールの功績かもしれません。それ無くしては、果たして件の「アビイ・ロード」が成功していたかも疑わしいのですが……。

しかしそれとして、ジョージの「Here Comes Th Sun」やジョンの「I Want You」の前では、些か苦しい立場というか、自分を無理に納得させんがための言い訳と思えるのです。

そして、これまた穿った事を書けば、当時のポールはスランプだったんでしょうか……。そう思えば、この前作シングル盤もジョンとジョージ路線の「ジョンとヨーコのパラード c/w Old Brown Shoe」でしたからねぇ。

つまり、やっぱりビートルズはレノン&マッカートニー体制の崩壊、創造の終末期にあったのかもしれません。

ただし、それでも未だ屹立する大傑作アルバム「アビイ・ロード」、そこに収められた秀逸な名曲群の流れ中で絶対的な発言力を誇示しているのが、「Come Together」と「Something」である事は意味深です。

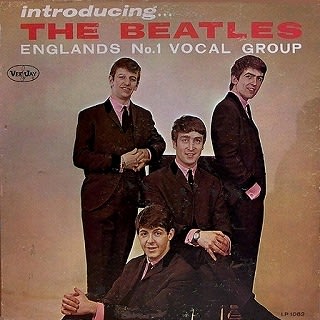

う~ん、日本盤シングルのピクチャースリーヴでは、ポールの煮詰まったような表情が、これまた印象的に思えるのでした。