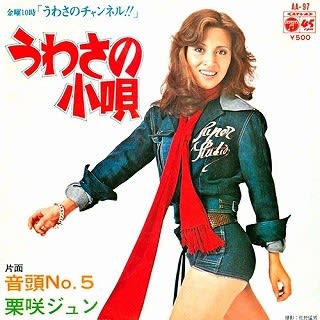

■うわさの小唄 / 栗咲ジュン (日本コロムビア)

掲載したのは、このイケイケのオネーチャン風情が強烈なジャケ写も印象的な栗咲ジュンが昭和49(1974)年末に放った大ヒット「うわさの小唄」をA面に入れたシングル盤なんですが、これを覚えていらっしゃるのは、おそらくはサイケおやじと同世代の皆様であろうと推察する次第です。

で、この「うわさの小唄」はジャケットスリーブにも記載があるとおり、その頃に爆発的な視聴率を誇っていたテレビのバラエティ番組「金曜10時!うわさのチャンネル!!(日本テレビ)」の主題歌でして、作詞:阿久悠&作曲:市川昭介という制作クレジットからしても、曲タイトルどおりというか、正統派民謡系音頭節であり、ミディアムアップの曲の流れは矢鱈に調子良く、栗咲ジュンの揺れながら節回している感じの歌いっぷりも痛快ならば、時として素っ頓狂な女性コーラス隊の掛け声も景気の良さの極みつき (^^♪

歌詞の世界の意味深さ加減も、件の番組の破天荒さに直結しているものと思えば、今や様座なジャンルで大活躍しているアレンジャーの矢野立美が編曲者としてクレジットされているのも貴重な記録と言う前に、これは素敵な仕事でありましょう。

ちなみに歌っている栗咲ジュンのジャケ写のイメージは、ピッチピチのホットパンツにイケイケなヘアメイク等々、こ~ゆ~センスって芸名共々、明らかに同時期の風吹ジュンを意識したパロディ企画だったと思うばかりですが、ここで披露される彼女の歌唱力は本物であり、おそらくは民謡 ~ 演歌のジャンルで活動していたんでしょうが、例えキワモノと決め付けられがちなジャケ写イメージと相反する楽曲のヒット性感度の高さは、高視聴率番組との相互作用があろうとも、楽しく聴ければ、それでOK (^^♪

そ~ゆ~ところも大衆音楽の流行には不可欠じゃ~ないでしょうか (^^)

ということで、栗咲ジュンは、この「うわさの小唄」の大ヒットによって、自己名義のLPも制作発売し、そこにはガンガンガッチリの民謡や変形歌謡曲(?)が収められていたので、サイケおやじは近年、探索を続けているんですが…… (^^;

CD化を希望していることは言わずもがな、オンタイムのステージギグ映像も見たいものですねぇ~~♪

最後になりましたが、今回は深く触れなかった件のテレビバラエティ「金曜10時!うわさのチャンネル!!(日本テレビ)」については、みっちりと何時かは検証(?)せねばならない「昭和の遺産」であろうと思っております。

それは今に至るも功罪に満ちた番組だったという、ひとつの結論は出ているのかもしれませんが当時、思いっきり俗悪・低俗と非難されていながら、そこにあったエネルギー量の凄さは、数多溢れかえっている現代の薄っぺらなバラエティ番組では、受け止めることさえ出来ないはずで、正にテレビの黄金時代を象徴していた番組だった様な気がしております。

今のテレビ番組で後年、語り継がれるものなんか、あるんですかねぇ~~ (^^;