夏休み明けの学校が子どもの重荷になるのは何故か!

子どもが

命を大切にしないのは何故か!

トモダチがトモダチ同士で命の交流ができないのは何故か!

子どもの中で命の大切を交流できないのは何故か!

毎日新聞 夏休み明け/子供の命を守るために8/31

中日/東京新聞 虐待10万件超/幼い心を傷つけるな8/26

北海道新聞 児童虐待10万件/増加に歯止めかけたい8/14

北海道新聞 待機児童の解消/預けやすい環境整備を8/19

北海道新聞 就活日程/学生本位で設定したい8/17

東奥日報 誠実に調査し事実把握を/子どもの自殺8/31

陸奥新報 いじめ問題「子どもの逃げ場が必要では」8/31

岩手日報 ひきこもり支援/問われる社会の包容力8/29

河北新報 LGBTの子ども/差別なくす学校環境整えて8/13

高知新聞 子どもの自殺/新学期を迎え目配りを8/31

西日本新聞 子どもの自殺/救いの手を差し伸べたい8/30

西日本新聞 児童虐待10万件/対策に猶予は許されない8/21

佐賀新聞 子どもの自殺8/18

熊本日日 増える児童虐待/連携強化で「芽」摘みたい8/8

宮崎日日 子どもの自殺悩み吐き出せる場があるよ8/31

南日本新聞 子どもの自殺/だれかに弱音を吐いて8/30

琉球新報 児童虐待過去最多/大胆な防止体制確立を8/12

沖縄タイムス 子どもの自殺/心のSOS受け止めて7/20

毎日新聞 内閣府の自殺対策白書によると、1972〜2013年の42年間で18歳以下の子供の自殺は1万8048人。日付別では9月1日が131人と突出しており、その前後の日も多かった。夏休み明けに自殺が急増する傾向があるのは明らかだ。自殺の理由は、いじめだけではない。学校の成績などさまざまな不安を抱える子供にとって、長い休みを終えて再び学校に通うのは大人が想像する以上に重荷となる。

中日/東京新聞 全国の児童相談所が二〇一五年度に対応した児童虐待の件数は初めて十万件を突破し、過去最多を更新した。痛ましい虐待死は後をたたない。子どもを守るため、あらゆる手だてを講じてほしい。児童虐待件数は二十五年連続で増えている。特に言葉や態度で子どもを傷つける「心理的虐待」が急増し、全体の五割弱を占める。虐待で亡くなった子どもは一三年度までの十年間で五百人を超える。事態は深刻であり、迅速な対応は待ったなしだ。

北海道新聞 全国の児童相談所(児相)が2015年度に対応した児童虐待の件数が前年度比16・1%増の10万3260件に上り、初めて10万件を超えた。子どもにとって本来、安住の場であるはずの家庭で、親の暴力を間近に見たり聞いたりするようでは、子どもは恐怖やストレスから逃れられない。大人になって良好な人間関係を築けなかったり、劣等感や無力感を抱いたりする原因にもなりかねないことが心配されている。まず、面前DVが子どもの将来に大きく影響しかねないことに対する親の自覚が何よりも重要だ。同時に、虐待の背景として指摘される貧困問題の解決も図らなければならない。貧困ゆえに家庭内がささくれ立って、正常な家族関係が築けずに虐待につながるような事態を、社会全体として食い止めていく必要がある。政府には働き方改革や賃金の底上げなど、「貧困の連鎖」を招かぬ政策展開が求められる。

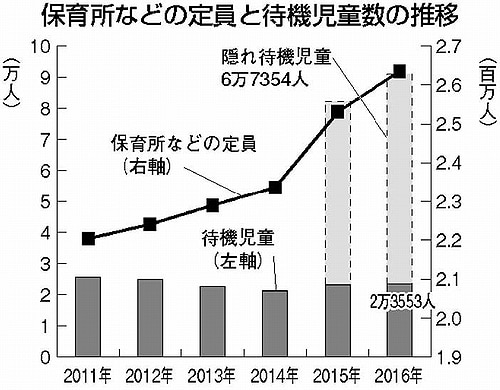

北海道新聞 政府は2017年度末までに、全国で50万人分の保育の受け皿確保という目標を掲げている。課題は、その達成のため新たに必要となる保育士の確保だ。資格がありながら保育現場を離れた「潜在保育士」は、70万人と言われる。保育士を目指す学生の少なさも指摘されて久しい。給与の低さなど待遇の問題が最大の原因とされる。政府は改善を急ぐべきだ。

東奥日報 内閣府によると、1972年から2013年の42年間で、18歳以下の子どもの自殺は約1万8千人だった。一人一人がかけがえのない命であり痛ましい。自殺した日を分析したところ、夏休み明けの9月1日が突出して多かった。長期の夏休み明け直後は子どもにとって生活環境が大きく変わり、大きなプレッシャーや精神的動揺が生じやすいという。「いじめや進路といった悩みを抱えたまま新学期を迎えると、ストレスを引きずり、絶望してしまう可能性がある」と指摘する専門家もいる。県内の学校で2学期がスタートして、およそ1週間。子どもたちに少しでも変わった様子はないだろうか。あるいは、いじめの兆候などは見られないだろうか。あらためて学校や家庭、地域がきめ細かく目を配り、小さな異変やサインを見過ごさないよう気をつけたい。

岩手日報 ひきこもりは、通学や仕事など社会との接点を避け、6カ月以上家にいて、他人と関わる外出をしていない人と定義される。病名ではない。内閣府の2010年調査によると、全国の15〜39歳で約70万人と推計されている。深刻な問題が、本人と親の高齢化だ。NPO法人「KHJ全国ひきこもり家族会連合会」の調査によると、本人の平均年齢は30歳を超え、家族は60歳を超えている。解決の糸口が見えない中、年金でどう暮らしていくかといった将来不安を抱える親は多い。長期化と生活困窮は密接に関連する。コミュニティーソーシャルワーカーらの地道な働き掛けが期待される。

河北新報 国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチの調査で、25歳未満の当事者約460人の86%が、教師や児童生徒がLGBTへの暴言や否定的な言葉を言うのを聞いたことがあると回答した。首都圏の10〜35歳の当事者を対象とした別の調査では、学校生活の中で言葉による暴力や身体的・性的暴力、無視、仲間外れなどを経験した人が7割弱を占めた。文部科学省は4月、LGBTの児童生徒に対するきめ細かな対応の実施についてまとめた教員向け手引を公表。学校での支援の在り方や医療機関との連携、教員研修、相談体制などへの理解を促した。だが残念ながら、教師の正しい理解、人権意識が十分とは言い難い。前述の人権団体の調査では、「教師による暴言」が約3割に上っている。文科省は現場任せにすることなく、教員向け手引を基にした教員研修の受講を徹底させてほしい。

高知新聞 子どもの自殺が後を絶たない。悲劇が起きるたびに学校や行政は調査組織をつくり、実態解明や再発防止に取り組むが、現実は深刻に受け止めるべきだ。自殺統計などによると、昨年の全国の自殺者数は約2万4千人。2010年以降減少が続いているが、中高生に限れば、近年は300人台でほぼ横ばい状態だ。自殺の原因はいじめのほか、学業不振や友人との関係、家庭不和もある。

西日本新聞 警察庁によると、2015年の自殺者は2万4025人で、6年連続で減少した。一方、中高生の自殺は343人で、前年より31人増えた。この10年で最多である。もちろん原因はいじめだけではない。進路の迷いや学業不振、友人との不和などといった悩みが、子どもを死に追い込む。家族関係のもつれや、親からしかられたことが契機になることもある。この春、施行された改正自殺対策基本法は、学校に保護者や住民と連携しながら、自殺を防ぐための教育や啓発に努めることを求めている。命の尊厳を教え、思いやりの心を育む大切さは言うまでもない。だが、それだけで、自殺を防ぐことは難しいのも現実である。子どもを見守り、頼れる「命綱」を整えるにはどうすべきか。毎年9月1日前後に繰り返される悲劇を防ぐ手だてを社会全体で考え、実践していきたい。

西日本新聞 守られるべき子どもが、暴力にさらされ、心を傷つけられる。今日もどこかで、児童虐待が起きていると想像してほしい。全国の児童相談所が2015年度に対応した児童虐待の件数が10万3260件に上り、初めて10万件を超えた。1990年度の調査開始以来、25年連続の増加である。九州7県も傾向は変わらない。注目したいのは心理的虐待の増加だ。全体のほぼ半数を占める。中でも、子どもの前で親が配偶者などに暴力を振るう「面前DV(ドメスティックバイオレンス)」が多発しているという。虐待に対する社会的意識の高まりもあり、「隠れていた虐待」が表に出てきた。まだ氷山の一角だろう。被害をさらに掘り起こし、解決策を真剣に探る必要がある。

佐賀新聞 内閣府の2015年版自殺対策白書によると、13年までの過去42年間で、18歳以下の子どもが自殺した日を日付別に調べたところ、9月1日が131人と突出して多く、9月2日94人、8月31日92人と続く。春休みと夏休み明けに顕著で、特に8月下旬からは連日50人を超えており、夏休みの終わりに危機に直面している子どもが多いことが分かる。なぜ自殺してしまうのか。白書によると、小学生の自殺の原因・動機は「家族からのしつけ・叱責」「親子関係の不和」など家庭生活に起因するものが多い。中学生は「学業不振」や「学校の友達との不和」、高校生では「学業不振」「進路」「うつ病」が挙がる。また白書は、長期の休み明け直後は、「大きなプレッシャーや精神的動揺が生じやすい」と指摘している。

南日本新聞 内閣府が昨年発表した自殺対策白書によると、1972~2013年の18歳以下の自殺者は、9月1日が131人と突出して多い。8月31日が92人、9月2日が94人と、この時期に集中している。一人でも多くの子どもたちを支えたい。人生には学校以外にも選択肢があることを知ってほしい。文部科学省も自殺の予防対策に取り組むよう教育委員会や学校に求めている。保護者には、子どもの小さな変化でも、気付いたら相談してほしいとしている。子どもを孤立させず、寄り添うのは大人の役目だ。家庭や学校、相談機関などが連携し、命を守らなければならない。

琉球新報 子どもの前で配偶者らが暴力を振るう「面前DV」と、子どもへの「暴言」を合わせた「心理的虐待」は全国で47・2%、県内では44・1%を占めており、ともに最も多い。心理的に虐待しているのは、実母や実父がほとんどである。それを止められない親を立ち直らせることで、半数近くの児童虐待を防げる可能性がある。親への支援をさらに強化したい。 守れたはずの命を守れなかったこともあった。二度と繰り返してはならない。児童虐待が後を絶たない現状に、社会全体で強い危機感を持つことが求められている。行政だけでなく、学校や地域などの総力を挙げて児童虐待根絶に取り組みたい。

沖縄タイムス 厚生労働省の自殺対策白書によると2015年の自殺者数は2万4025人。6年連続で減少しているとはいえ、人口10万人当たりの自殺死亡率は18・9と先進国の中では際立って高い水準にある。 白書は若い世代の「深刻な状況」も指摘する。自殺死亡率全体は低下しているものの20歳代未満は横ばい、15~39歳の死因の1位が自殺という状態である。

愛国者の邪論の記事

児童虐待対策として児童福祉法と児童虐待防止法の改正を行ったが現場への財政的保障に政治の責任はなし! 2016-08-22 | 子どもの権利条約

児童虐待の温床に経済的貧困があるが改善策は解明されているか!財政難を理由に解決策が放置されていないか! 2016-08-22 | 子どもの権利条約

尖閣領海侵入・北朝鮮のミサイルの比ではない児童虐待一日件数283件!これがテレビで連日報道されたらどうか! 2016-08-22 | 子どもの権利条約

子どもの貧困は虐待・不登校・いじめ・校内暴力に具体化!だがこれらは保護者の貧困であり政治の貧困にアリ! 2016-08-04 | 子どもの権利条約

止まらない児童虐待!悪魔の連鎖が続くのは何故か!政治の貧困は創りだす!アベノミクスの破たんと失政浮き彫り! 2016-08-04 | 子どもの権利条約

子どもの貧困・恐怖・欠乏放置・失政と破たんを中国・北朝鮮の危機に転化・子どもも国民も見殺しにする安倍政権! 2016-08-04 | 子どもの権利条約