【温暖化で注目、北極海航路】

北極海を自国の戦略的資源基地と位置づけるロシアが世界最大の原子力砕氷船の建造に入るという。

地球温暖化の影響で北極海航路は欧州とアジアの物流を短縮する新ルートとして期待され、同海域

で天然資源の開発計画が進行。最新鋭の砕氷船団を整備し、北極圏の利権争いを有利に進めたい狙

いがある。全長173メートル、幅 34メートルの新型原子力砕氷船。新船は6万キロワットを出力す

る次世代型原子炉を保有し、従来型では3メートルの厚さの氷を砕く能力があり2017年までに就役。

ロシアは世界で唯一、原子力砕氷船を保有する国。北極海航路は、スエズ運河経由に比べ、欧州か

ら北東アジアまでの距離を3分の1ほど短縮でき、近年、海氷の減少で物流量が急増。加えて北極

海域には世界で未発見の石油の13%、天然ガスは30%の資源がある推測されている。プーチン大統

領は「北極海航路を世界的に重要な輸送路に転換させる」と発言、最新鋭の砕氷船団をフル活用し

国益に結びつけようとしている。

シベリアの北岸を周る「北東航路」(北極海航路)は大航海時代以降、多くの探検家や航海者が目

指してきたが、一年の大半は氷に覆われ夏でも流氷の融けない過酷な海路であるため多くの犠牲者

を出してきた。北東航路は19世紀後半まで、北西航路は20世紀初頭まで通過に成功する者が出ず、

またこれらの航路はソ連が原子力砕氷船を運行した北極海航路を除き、商業利用されることはほと

んどなかったのだ。海氷の減少により、夏期でも砕氷船でなければ通れなかったような海域から氷

が消え始めている。2007年夏には観測史上はじめて北西航路から消えたことが注目を集めたが、す

でにロシア・カナダ・米国・デンマーク(グリーンランド)など沿岸諸国の間で通航権や領有権を

巡る争いが起こり始めているという。

本日、沖縄県・尖閣諸島(中国名・釣魚島)の魚釣島に、中国の領有権を主張する香港の民間抗議

船が到着、活動家ら7人が上陸した。県警は同5時54分、7人のうち、この後船に戻った2人を除

く外国人の男5人を入管難民法違反容疑で現行犯逮捕している。外国人が尖閣諸島に上陸したのは

2004年3月以来とのこと。これに対し政府は首相官邸に官邸対策室を設置。県警は、5人の身柄を

海上保安庁の巡視船で那覇市に移送する予定で、16日朝に到着するという。逮捕の際、抵抗などは

しておらずけが人は出ていない。海保によると、抗議船は15日午後2時20分ごろ、魚釣島の西約44

キロの日本の領海外側の接続水域に入り、時速約15キロで航行し、3時50分ごろ領海に侵入した。

【実効支配に入った竹島】

同じように本日、韓国の李明博大統領は、日本の植民地支配からの解放67周年を祝う「光復節」の

演説で「日本との過去の歴史で絡み合った鎖が、韓日両国だけでなく、東北アジア全体の未来に向

けた歩みを遅らせている」と述べ、日本に対し過去の歴史問題などへの「責任ある措置」を求めた。

日韓が領有権を主張し、韓国が実効支配する竹島(韓国名・独島)については言及しなかったのは、

竹島に10日、歴代大統領として初めて上陸。14日には天皇陛下の訪韓条件として韓国の独立運動家

に謝罪するよう求めるなど強硬姿勢を示していたが、竹島問題で日本が国際司法裁判所(ICJ)へ

の提訴を検討すると表明したことで、これ以上日本を刺激するのは得策ではないと判断したとみら

れるという。しかし、韓国憲法裁判所が昨年8月、旧日本軍の従軍慰安婦問題について、韓国政府

が問題解決に向けて具体的努力をしないのは「違憲」と判断したこともあり、昨年12月に京都で行

われた日韓首脳会談で政府が「請求権問題は1965年の日韓基本条約に伴う協定で既に解決済み」と

して応じずこうした対応へのいらだちがあるとの見方が韓国で出されているともいう。

先月7月3日、ロシアのメドベージェフ首相の北方領土・国後島訪問を日本外務省が「極めて遺憾

」と批判したことについて、ロシア上院のシニャキン外交副委員長は、インタファクス通信に対し、

ロシア内政に対する「容認しがたい干渉だ」と述べ、強く反発。副委員長は「南クリール諸島(北

方領土)はロシア領。首相は領内をいつでも訪問する権利がある。日本側の立場は全く受け入れら

れず、ロ日関係の善隣的性格と相いれない」と強調。日本の政治家は第2次世界大戦で連合国側に

無条件降伏したことを思い出すべきだとも主張。一方、プシコフ下院外交委員長は同日、地元メデ

ィアに対し、批判に批判で応じるのは「どれほど賢明なことなのか」と指摘。問題を大きくするこ

とは「理性的ではない」と述べている。

1973年に日本人ひとりあたりの環境許容量がつまりエコロジカル・フットプリントが地球の許容-

現在では、米国のエコロジカル・フットプリントは9.5 ha/人、日本のエコロジカル・フットプリ

ントは4.3ha/人、世界合計で1.8ha/人-を超えてしまってから、現在の生活水準を米国人並みに暮

らすには地球が4.3個足らない、また、日本人並み生活するには1.4個足らないということになるら

しことがある程度わかっていた。と、いっても生活の内容・質、環境負荷量に依存するので厳密さ

を欠くが、生活の基本思想は「共生」「わかちあい」「贈与」「未来共有」といった言葉で表わせ

るような関係になっていかなければ、持続可能社会は構築できないこともなんとくわかっていた。

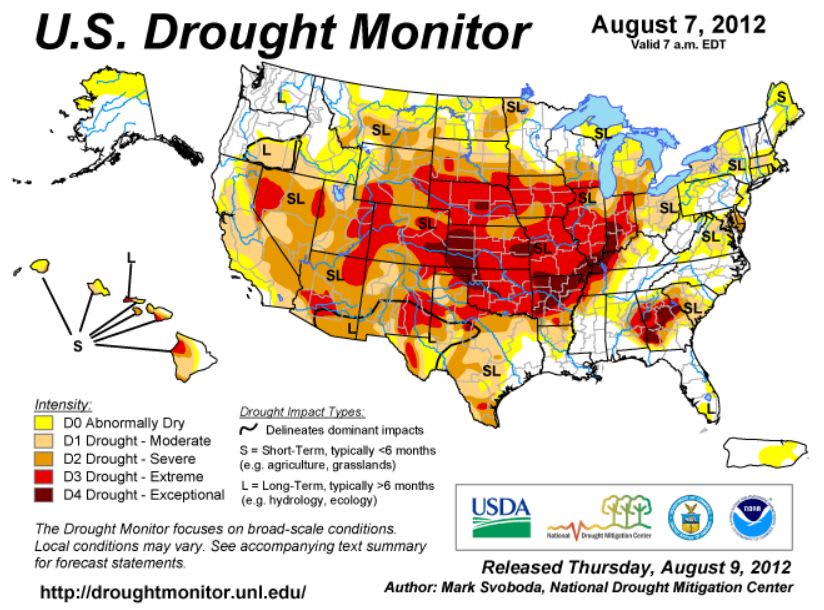

しかし、昨今の隣国の行動を看てみると「資源争奪国家主義」のようなギスギスとした状態だ。そ

れはまた、北極海航路の氷が溶け出し、大規模な気象変動、取り返しのつかないような気象変動期

に突入しているのにもかかわらず(いまだと引き返すことができるかもしれないが)、過剰な資源

争奪を続けていこうかと身構えているかのように看える。その意味では、ロシアの中国、韓国の国

家の後進性を目の当たりにしているのかもしれない。いや、わたしたち日本人もそんなに立派では

ないかもしれないのだがそう思って看ているのだ。