4つの水中翼を備える水上バイク。電気で推進するので、軽量を実現して、水の抵抗をほ

とんど受けずに推進。1度の充電で航続距離は約百キロメートルとなり、最高時速37キロ

メートルの速度が出ていて、水中のスポーツカーのように見える。来年180万ドルで発売

予定とか。スタイリッシュで、電動式だから静粛性は抜群。琵琶湖でのプレジャ・ボート

(ウォータバイクあるいは、ウォータスクータ)に打って付けだ。これは面白い!

※参考特許:US8820260 Watercraft Device

【脱ロスト・スコア論 Ⅴ】

● たまには熟っくりと本を読もう

高橋洋一著 『「成長戦略」の罠―「失われた20年」』

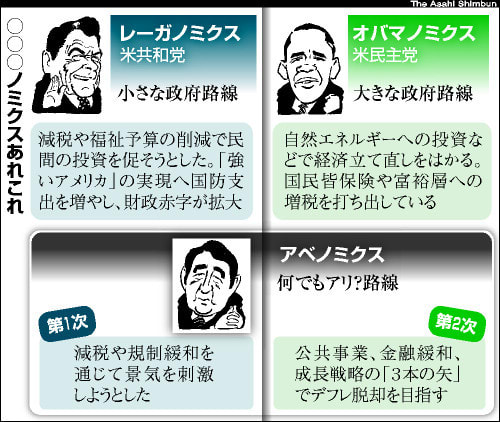

ここでは、高橋は重要なことを語っている、「三権分立ではなく、まるで行政府が立法府

と司法の上に君臨しているかのようだが、そうすれば官僚に好都合である」(内閣法制局

の「権威」の正体)と。つまり「官僚内閣制」だと。だとすれば、"そのこと"を意識的に

あれ、無意識的にあれ放置してきたことは歴代の政権与党の責任に帰するところ大なので

あろう。それはさておき、時代が大きく変化しようとする時、例えば、「失われし20年」

の歴史的学習から学び現状をを変革していこうとするドーパント(異質分子)をアクセプ

タ(受容体:国家・地方官僚あるいは独占企業体など)が排除しようとする特徴を、この

世界(史)から学ぶことができる(例えば、ロシアのスターリン主義体制、中国の一党独

裁、米国の産軍複合体縁故資本主義、日本の官僚内閣制!?など)。そのことは念頭に置

き具体的事例をみていこう。

第3章 この国を蝕む「官愚」

■ 天下り斡旋の恐るべき実態

「天下り」という日本語は英訳できない。"descend form heaven"(天から下りる)

と直訳したところで通じるわけもない。前章で述べた「産業政策」と同じで、外国に

はない概念なのだ(例外としてフランス語には似た概念の単語がある)。逆に言う

と、天下りは実に日本らしい"風習"なのかもしれない。

また誤解を恐れずに言えば、サラリーマン的思考をする人(サラリーマンであると

は限らない)は官僚制に擁護的だ。話は簡単で、サラリーマンが会社を定年退職した

あと、関係会社に再就職を斡旋してもらえたらうれしく思うだろう。その分、老後の

心配がなくなるのだから。

ここには組織の論理が働いている。官僚は霞が関という組織の、サラリーマンは会

社という組織の中で、一単位として奉公する。再就職先斡旋は、その恩典である。恩

典なのだから、みな「ありかたいなあ」と思うのは当然だ。

官僚であれサラリーマンであれ、この再就職先斡旋=天下りを断わる人を、私は知

らない。ありかたい語を断わる人は、もっと前に辞めている。

実は天下りを断わって、定年を待たずに辞めたのは他ならぬ私である。私は財務省

から官邸に出向し、政策立案に係わっていたから、役所の枠からはみ出た役人と見な

されていた。だからだろう、財務省は私に天下り先をすごく斡旋してきたものだ。

斡旋の第一段階は、財務省の秘書課長(一般の組織の人事課長)や官房長など幹部

からの電話である。そこで面会の日時を決める。幹部のパターンはこうだ。幹部室の

隣に個室があるのだが、その部屋へ行くと……。

幹部 高橋くん、どう、最近?

高橋 はあ、忙しいですよ。

幹部 どんなことやってるの、最近?

高橋 これこれ、こういうこと(仕事の中身)をやっています。

幹部 そうか。君もそろそろアレだよね、定年が近くなるよね。

高橋 そうですね。

幹部 あのさ―、こういうところ(天下り先)があるんだけど、関心ある?

ここで多くの官僚は「お願いします」となる。だが、私は「お願い」しなかった。

幹部 どう? 君に向いているんじゃないの。

高橋 お気持ちはありかたく存じますが、私は自分でやりますから。

この返事に、幹部は内心「コノヤロー」と思っただろう。

■ 日本郵政に居座った財務官僚OB

私の場合、こうして「お断わり」したのはI回や2回ではない。斡旋の話は次から

次へとやってきた。それが官房長や秘書課長の仕事なのだから仕方ない。彼らが「こ

ういうところがあるんだけど」と言って紹介する天下り先は、民間企業の顧開戦もあ

れば、大学教授というポストも用意されていた。

私は日ごろ、財務官僚を辞めたら大学で研究の仕事をしたいと思っていたから、役

所で雑談の祈にそんな話を□にしたこともあっただろう。それが漏れ伝わったのか、

「高橋くん、××大学(私立)とか△△大学(国立)なんてどうだろう」と、先回り

されたことがある。私は「え~っ」という感じである。それでも「自分でやりますか

ら」とお断わりしたが。

こうして、キャリアの官僚には必ず天下りの声がかかる。私のようにそれを断わる

官僚はまずいない。例外中の例外として、家業を継ぐ人がいるだけである。「実家を

継ぎます」と言われれば、人事担当も容認せざるを得ない。私の場合は実家の関係で

も何でもなく、役所の世話にはならない、再就職先は独力で探すと言ってのけたわけ

だから、官僚の世界では空前絶後の出来事だったろう。おまけに大学教授職は正当な

手続きでゲットしたのだから、我ながら無茶苦茶だと思う。

それにしても、キャリアとして国家公務員になれば一生、食うに困らないというの

は本当で、それを天下りというシステムが支えているのである。基本的に天下りは2

回できることになっていて、―回が5~6年だから、役所を辞めてもその後の10年か

ら12年は保障されているのだ。高齢化社会とはいえ、まさに死ぬまでの永久就職同然

ではないか。 公務員制度改革が前進しないなか、第二次安倍政権誕生後も官僚の天

下りは後を絶だない。文庫版『官愚の国』の「まえがき」で触れたが、特に政策金融

機関で顕著である。元経済産業次官の杉山秀二氏が商工組合中央金庫社長に、元財務

次官の細川興一氏が日本政策金融公庫総裁に、そして著名な財務官だった渡辺博史氏

が国際協力銀行総裁のポストに就いた。

安倍政権が官僚の天下りで抵抗したのは日本郵政くらいだろう。大蔵省OBで内閣

官房副長官補まで務めた坂篤郎氏は2009年に日本郵政の副社長に就任、3年後の

2012年12月には社長に昇格したが、安倍政権誕生後の2013年5月には社長退

任となった(6月の株主総会で正式承認)。当時は「官邸による更迭人事」と騒がれ

たものだ。

ところが坂氏は社長の座を追われてからも、ちやっかり「顧問」の肩書でロ本郵政

に残っており、これが2014年3月に発覚すると(それまでは、なぜか秘密だった

ということだ。このことを憂慮した何者かが官邸に "ご注進" したのだろう)菅義偉

官房長官たちの逆鱗に触れ、またしても退任に追い込まれたのである。

菅官房長官は記者会見で、次のように述べた。

「坂氏が(日本郵政の)社長を退任したのは事実上の更迭だった。しかし監督官庁の

責任者である総務相も知らないところで顧問に復帰し、報酬も支払われていた。あぜ

んとした。坂氏の年間報酬は1000万円、勤務実態は週2日以下だ。国民から理解

されないようなことはすべきではない」

■ 渡辺喜美氏辞任劇を法律面から検証する

ところで公務員制度改革といえば、思い出すのは渡辺喜美氏である。渡辺氏は第一

次安倍政権(改造内閣)および福田政権で、行政改革担当相として制度改革の前線に

立っていた。

その渡辺氏が2014年4月7日、みんなの党代表を辞任した。化粧品会社、デイ

ーエイチシー(DHC)の吉田嘉明会長から8億円を借り入れていたという週刊誌報

道が発端だった。ここでは本件を法律面からクールに見てみたい。

8億円の資金は銀行振り込みされている。吉田氏は、そのお金は選挙資金であると

明言し、政治資金収支報告書などへの記載がないため問題とされていた。ここでのポ

イントは、8億円という巨額な資金であり、貸し付けた吉田氏が「選挙目的」と言っ

ていることだ。猪瀬直樹前東京都知事の借り入れ(5000万円)より巨額なだけに

悪質だと論じるところもあった。

これに対して渡辺氏は、借り入れていた事実は認めたうえで「自分個人で借り入れ

て、みんなの党に貸し付けたものであり、党の政治資金収支報告書には渡辺喜美個人

からの借り入れや資金使途が記載されているため法的な問題はない」というスタンス

だった。

※いわゆる「8億円借入金問題」(Wikipedia)

両者の主張の違いは、誰の選挙資金なのか(渡辺氏かみんなの党か)ということで

ある。

マスコミは、この点を明示的に書いていない。おそらく渡辺氏個人とみんなの党を

同一視し、両者一体と考えてしまった。渡辺氏個人とみんなの党の関係をはっきり書

かずに、あたかも渡辺氏が裏金的に使ったような記述も散見された。

一方、渡辺氏の主張は、誰の選挙資金であるかについて明確だった。渡辺氏の言い

分は、渡辺氏個人で借りて自分の選挙には使わなかったので、渡辺氏の選挙資金では

ない。また、みんなの党に貸し付けたので、みんなの党の選挙資金となる、というこ

とだろう。したがって(渡辺氏個人の選挙資金ではないため)、渡辺氏の収支報告書

には記載されていない。みんなの党の選挙資金だったので、みんなの党の政治資金収

支報告書には記載がある、としている。

猪瀬氏の5000万円借り入れとの違いについても、猪瀬氏は自分の選挙資金とし

て借り入れていたが、渡辺氏は党の選挙資金として借り入れたという点で異なると言

っていた。

現行制度では、政治資金、選挙資金ともに受け入れの主体のところで収支報告書を

作成し、その使途を明らかにするという仕組みになっている。最終段階の資金の受け

入れで報告書に記載されていれば、資金の流れが分かるので、重複して報告書に記載

する仕組みにはなっていない。

簡単に言えば、選挙資金として受け入れた人物・団体に報告義務があり、自分の選

挙資金として借り入れていない場合、自分の報告書には書かなくてよい。渡辺氏の主

張は「党に貸し付けた」であるから、そのとおりなら8億円はみんなの党の政治資金

になる。もちろん、みんなの党の政治資金収支報告書に記載がなければ大問題だが、

こちらのほうには書いてある。なお、吉田氏が直接みんなの党に振り込んでいれば、

何の問題もなかったはずだ。

私は渡辺氏を擁護するつもりはない。また渡辺氏のロジックについて、借り入れ金

額の数字の整合性などをチェックしているわけでもない。あくまでクールに考えるた

めに、法律論に絞ってみた次第である。

■ 官側の"圧力"が働いた!?

マスコミからはぶ涙叩き〃状態の渡辺氏だが、彼の「8億円問題」と辞任劇につい

て、訝しく見る向きも実は少なくなかった。

なぜ突然、週刊誌のスキャンダル報道が出てきたのか、その背景はどうなっている

のか、意図的なりIクがあったのではないか、このことで得をするのは誰か……さま

ざまな観測が私の周辺でもなされていた。そうしたなかで、さる訳知りの人物の見立

てを紹介しよう。ただし、あくまでも可能性としての話であることをお断わりしてお

く。その人d物は「渡辺さんは官僚にやられたね」と言うのだ。

まず、近い将来の内閣改造で、渡辺氏が公務員制度改革担当初として入閣するかも

しれない、という情報が流れた。ご承知のとおり渡辺氏は安倍総理と親しく、かつて

は二人三脚で公務員制度改革に取り組んだことがある。改革のキモは年功序列の廃止

と天下り斡旋の廃止であった。

渡辺公務員制度改革担当初の再登板―――この情報に接した霞が閣は「それは大変

だ」と色めきたった。

霞が関の官僚たちにとって、忘れがたい出来事がある。以前、渡辺氏が行政改革担

当相・公務員制度改革担当相だったころのこと、各省の事務次官を呼び、天下りの斡

旋をしているかどうか、一人ひとりヒアリングを行なったのだ。

かなり厳しい聞き取り調査で、事務次官たちは答えに窮したが、結局は嘘をつくし

かなかった。しかもその場所(個室)には透明性を確保するためカメラが入れられ、

渡辺氏と事務次官のやり取りが生々しく記録された。それがプライド高い官僚たちに

大きな屈辱感を与え、トラウマとなって残ったのである。

渡辺氏はその後、金融担当大臣も兼務することになったが(2007年8月)、乗

り込んだ金融庁では天下りを一切させなかった。

官僚たちの不満と怒りはすさまじく、渡辺氏の退任後も「渡辺憎し」の炎は煥りつ

づけた(私も討凹じ穴の琲ごと見られていた)。ほとぼりが冷めることなどなく、そ

こに渡辺氏入閣の情報が飛び込んできたというわけである。

「あんな大臣が来たら大変だ」と多くの現役官僚が阻止に動く。政治家の "息の根"

を止めるにはスキャンダルというのがこの国の常道だ(世界では文字どおり暗殺で息

の根を止めることがある)。

そして官制はDHCの吉田氏に圧力(企業経営者に対する圧力は国税筋と相場が決

まっている)をかけ、誘導し、週刊誌に告白記事を掲載することに成功した。

――以上のような図式で渡辺氏の政治資金問題を読み解く人は、けっこう多い。表

に出てこないだけである。もちろん私は、週刊誌の記事作りの内情を知っているわけ

ではないし、あのスキャンダルが官僚による謀略報道だと断言する気もない。

それでも渡辺氏と霞が関の対立構造を見てきた立場で言えば、さもありなん、と思

わざるを得ない。

ちなみに渡辺氏はスキャンダル記事が出る直前にも、官僚への "攻撃" を行なって

いた。先に述べた(150ページ)大蔵OB・坂篤郎氏の、日本郵政顧問退任の一幕

にキーパーソンとして登場する。「産経新聞」がそれを記事にしたので引用しよう。

《郵政顧問・坂氏の退任劇 渡辺代表が菅長官に「通報」きっかけ

日本郵政顧問に就任していた坂篤部首社長の退任劇は、みんなの党の渡辺喜美

代表が菅義偉官房長官に「通報」したのがきっかけだった。集団的自衛権の行使

容認などで野党との連携を進めたい菅氏と、安倍音三政権との距離を縮めたい渡

辺氏の思惑が一致した形ではあるが、第1次安倍政権でも政権中枢にいた菅、渡

辺両氏と坂氏は対立を繰り広げており、因縁の対決が繰り返されたともいえる》

(「産経新聞」2014年3月7日付)

前述したように、2012年12月に日本郵政の社長に昇格した坂氏は、翌年3月に

退任したものの、顧問として残っていた。これに官邸が不快感を示し、2014年3

月に更迭した。

坂氏が日本郵政顧問の職にあったことは、公にされておらず、私は150ぺージで

《それまでは、なぜか秘密だったということだ。このことを憂慮した何者かが官邸に

"ご注進"したのだろう》と注釈を加えたが、新聞報道によれば、この「何者か」こそ

渡辺氏だったのである。

■ 霞が関は「三権」をも支配する

これまで見てきたように、この国は官僚たちにいいようにされている。牛耳られて

いる、と言ってもよい。私がたびたび指摘することだが、日本は議院内閣制であるは

ずなのに、「官僚内閣制」と呼んだほうが実態に近いのだ。すなわち「官」が行政を

支配している。

それどころか、官僚は立法も司法も膝下に置こうとしている。そう、三権すべての

支配が官僚の宿願なのだ。

立法支配についてはお分かりだろう。国会法は、法案を提出できるのは内閣または

国会議員と定めている。内閣が提出する法案を「開法」、国会議員の提出なら「議員

立法」と呼ぶが、法律として成立する約8割が開法である。そしてこの閣法をつくる

のが官僚たち(内閣は限られた時間で法案をチェックするだけ。そのため見落としも

ある)なのだから、官が立法を支配していることになる。

では、司法はどうか。読者は面食らうかもしれない。だが最近、「官僚の司法支配」

を如実に示す事例があった。巷間かまびすしい集団的自衛権をめぐる議論に、それを

見出すことができる。

時間を少し戻す。2014年2月13日、「東京新聞」が朝刊1面トップで《首相、

立憲主義を否定 解釈改憲「最高責任者は私」》と大見出しを掲げた。

護憲派の同紙が、安倍政権が進める集団的自衛権の行使容認に拒否反応を示すのは

理解できる。多様な言論があって当然だ。しかし「集団的自衛権の行使容認に反対」

する前提として、内閣法制局の仕組みなどについて正しい認識をしていなかったのは

いかがなものか。

集団的自衛権について、従来の政府見解は以下のようになっていた。

《我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家

である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行

使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解

しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲

法上許されないと考えている》

(1981年5月29日、鈴木善幸内閣の閣議決定。原文ママ)

この政府見解を、安倍政権が変更しようとした。2014年7月1日の閣議決定か

ら抜粋する。

《我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然である

が、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容され

る上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。

この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするも

のが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、

すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の指教として初めて許容さ

れるものである》

さて、これまでの「集団的自衛権の行使は違憲」という政府見解に大きな役割を果

たしていたのが内閣法制局である。この内閣法制局に対して、この国では誤った認識

が流布している。

政府内の一機関である内閣法制局は、法律上の建てつけとしては、総理に助言する

機能しか持だない。つまり内閣法制局長官は、企業で言えば法務部長か法律顧問とい

ったところである。にもかかわらず、世間一般では「憲法を解釈する法の番人」のよ

うに言われ、ステータスを非常に嵩上げされている。あたかも最高裁を凌駕するかの

ごとくである。集団的自衛権の行使を違憲とする政府見解に。お墨付き〃を与えたの

が内閣法制局であり、法制局長官は政府にとって敬うべき "先生" のような存在に見

られている。

ただし歴史的に見ると、官僚の中でも多少ステータスが高いのは事実だ。給料も高

い。役人の「格」は給料に反映しており、「特別職の職員の給与に関する法律」にあ

る「別表」を見ればすぐに分かる。内閣法制局長官は、総理、大臣に次いで、官房副

長官、副大臣、宮内庁長官らと並ぶ3番目の高ランクなのである。ちなみに月給(俸

給月額)は143万4000円(2014年7月現在)だ。

内閣法制局長官は内閣が任命するだけの役人であり、官房副長官らのような認証官

(任免にあたって天皇による認証が必要)ではない。もっとも、常時閣議への陪席が

認められており、官僚の感覚からすると、官房副長官の次くらいにエラい。これを象

徴するのが、池田山(東京都品川区)にある旧長官公邸だ。小泉元首相が「旧首相公

邸より官僚の公邸のほうがいい」と言って話題になったものである。

なぜ、このようにステータスが″"アップグレード"されてきたのか。そのメカニズ

ムにこそ「官僚の司法支配」が潜んでいる。

■ 内閣法制局の「権威」の正体

政府内の一部局に過ぎない内閣法制局が、なぜ権威を持つのだろうか。あらためて

法的な位置づけを確認しておこう。

内閣法制局は「内閣法制局設置法」第3条で所掌事務が規定されている。次の4つ

の事務だ。

《①閣議に恥される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び

所要の修正を加えて、内閣に上申すること

②法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること

③法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること

④内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと)

新聞報道で暗黙の前提になっている「憲法解釈の権限」というものは、内閣法制局

の所掌事務の中にはどこにもない。そもそも、そうした解釈をする最終的な権限が行

政府にあるはずはなく、行政府の一部である内閣法制局にも当然ない。

もちろん、もし政府が法律を解釈する場合、法律の専門家である内閣法制局の意見

を聞くのはいい。それを尊重するのもいいだろう。大臣が代わるたびに、政府の法解

釈がコロコロと変わっては問題にもなるだろう。

法解釈の変更といっても、一定の合理性は必要だ。国際情勢などの変化で従来の解

釈が通用しないような事態が起きた場合には、政府が責任を持って法解釈を変えない

とまずいことになる。変える責任は政府にある。この意味で、安倍総理が「最高責任

者は私」と言ったのは、内閣法制局を取り巻く仕組みから当然であり、正しい認識で

ある。

ここで私の考えを述べよう。

政府の一部門であって、総理に意見具申するだけの役割に過ぎない内閣法制局が権

威を持つのは、霞が関の官僚が法学部出身者で主要ポストを占める「法学部社会」だ

からである。理系出身で元官僚の身として、私はそう思っている。

官僚の醍醐味は、法案を起案して、国会を通し、その法律を解釈して権限を得るこ

とにある。三権分立ではなく、まるで行政府が立法府と司法の上に君臨しているかの

ようだが、そうすれば官僚に好都合である。

官僚は立法府の国会議員を、予算を餌に操ることもあるが、立法府である国会が国

権の最高機関であることは否定できない。そこで官僚は法律案の内閣提案を行ない、

法案のドラフトを書く。立法府の代行をして、事実上、立法府を形骸化させるのだ。

前述したように法律の8割程度(重要法案のほとんど)は閣法である。

さらに官僚は、しばしば「有権解釈」(権威のある機関が法解釈をすること)を行

なう。法律の解釈について、最終的に問題にできるのは司法であり、行政府であるは

ずがないのに、あたかも行政府が司法を超える存在であるかのように官僚が振る舞う

のだ。

こうして、行政府が事実上、立法府、司法の上に立ち、行政府の内部では、政治家

である総理、閣僚を手玉にとって「官僚内閣制」ができあがっている。法律のドラフ

トからその解釈までを官僚が握っているので、政治家も官僚に対抗するのが並大抵の

ことでないのだ。

高橋洋一 著 『「成長戦略」の罠―「失われた20年」は、さらに続く』