![]()

彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる"招き猫"と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。(戦国時

代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編のこと)の兜

(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。

【今日の言葉】

小さなことの積み重ねでしかイノベーションは起きない

瀬川浩司東京大学教授 ※

![]()

【再エネ革命渦論 173: アフターコロナ時代 174】

● 技術的特異点でエンドレス・サーフィング-

特異点真っ直中 ㊿+❹

【最新特許事例:カーボンナノチューブ製造方法及び装置】

1.特開2023-138098 ガス拡散層及びその製造方法

【要約】

下図3のごとく、ガス拡散層は、基材と、前記基材の表面に形成されたカ

ーボンナノチューブ膜とを備えている。前記基材は、導電性多孔物質から

なる。前記カーボンナノチューブ膜は、面内配向しているカーボンナノチ

ューブを含む。前記基材の厚さは、90μm以上250μm以下が好まし

い。前記カーボンナノチューブ膜の厚さは、0.1μm以上30μm以下

が好ましい。さらに、前記カーボンナノチューブ膜の表面の水の接触角は、

40°以上140°以下が好ましい、液水の排出性能が高い新規なガス拡

散層及びその製造方法を提供すること。

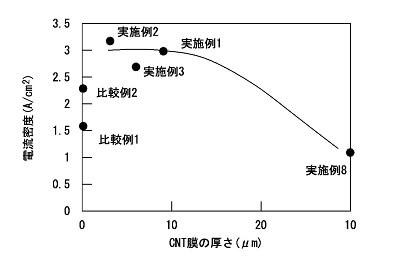

図3.カーボンナノチューブ膜表面の水の接触角と電流密度との関係を示

す図

図4.カーボンナノチューブ膜の厚さと電流密度との関係を示す図

【最新特許事例:カーボンナノチューブ製造方法及び装置】

1.特開2023-138098 ガス拡散層及びその製造方法

【要約】

下図3のごとく、ガス拡散層は、基材と、前記基材の表面に形成されたカ

ーボンナノチューブ膜とを備えている。前記基材は、導電性多孔物質から

なる。前記カーボンナノチューブ膜は、面内配向しているカーボンナノチ

ューブを含む。前記基材の厚さは、90μm以上250μm以下が好まし

い。前記カーボンナノチューブ膜の厚さは、0.1μm以上30μm以下が

好ましい。さらに、前記カーボンナノチューブ膜の表面の水の接触角は、

40°以上140°以下が好ましい、液水の排出性能が高い新規なガス拡

散層及びその製造方法を提供すること。

------------------------------------------------------------------

先ずは、「特許請求の範囲」から入り「実施形態」に入る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 以下の構成を備えたガス拡散層。 (1)前記ガス拡散層は、

基材と、 前記基材の表面に形成されたカーボンナノチューブ膜と を備え

ている。 (2)前記基材は、導電性多孔物質からなる。 (3)前記カー

ボンナノチューブ膜は、面内配向しているカーボンナノチューブを含む。

【請求項2】 前記基材の厚さは、90μm以上250μm以下である請

求項1に記載のガス拡散層。

【請求項3】 前記基材は、撥水性物質Aを含む請求項1又は2に記載の

ガス拡散層。

【請求項4】 前記カーボンナノチューブ膜の厚さは、0.1μm以上30

μm以下である請求項1から3までのいずれか1項に記載のガス拡散層。

【請求項5】 前記カーボンナノチューブ膜の表面の水の接触角は、40°

以上140°以下である請求項1から4までのいずれか1項に記載のガス

拡散層。

【請求項6】 前記カーボンナノチューブ膜は、撥水性物質Bを含まない

請求項1から5までのいずれか1項に記載のガス拡散層。

【請求項7】 前記カーボンナノチューブ膜は、撥水性物質Bを含む請求

項1から5までのいずれか1項に記載のガス拡散層。

【請求項8】 導電性多孔物質からなる基材の表面に、面内配向しているカ

ーボンナノチューブを含むカーボンナノチューブ膜を形成する第1工程を

備えたガス拡散層の製造方法。

【請求項9】 前記基材は、撥水性物質Aを含む請求項8に記載のガス拡散

層の製造方法。

【請求項10】 前記第1工程の後に、前記カーボンナノチューブ膜の表面

の親・疎水性を調整する処理を行う第2工程をさらに備えた請求項8又は

9に記載のガス拡散層の製造方法。

【請求項11】 前記第2工程は、 (a)前記カーボンナノチューブ膜を

大気中で焼成する処理、又は、 (b)前記カーボンナノチューブ膜に撥

水性樹脂Bを含む分散液を塗布又は含浸させ、前記カーボンナノチューブ

膜を乾燥させる処理 を含む請求項10に記載のガス拡散層の製造方法。

------------------------------------------------------------------

【発明を実施するための形態】

以下、前回の続きから記載。

[1.1.3. 厚さ]

基材の厚さは、特に限定されるものではなく、目的に応じて最適な厚さを

選択することができる。一般に、基材の厚さが薄くなりすぎると、バネ性

が低下し、燃料電池に組み付ける際に組み付け不良が生じる場合がある。

また、基材の厚さが薄くなりすぎると、フラッディングが増大する場合が

ある。これは、リブを通じた放熱が促進され、基材の温度が低下するため

である。従って、基材の厚さは、90μm以上が好ましい。基材の厚さは、

さらに好ましくは、100μm以上である。 一方、基材の厚さが厚くなり

すぎると、液水の排水抵抗及びガス拡散抵抗が増大し、燃料電池の出力が

低下する場合がある。従って、基材の厚さは、250μm以下が好ましい。

基材の厚さは、さらに好ましくは、200μm以下である。

[1.1.4. 空隙率]

基材の非圧縮状態の空隙率は、特に限定されるものではなく、目的に応じ

て最適な空隙率を選択することができる。 一般に、非圧縮状態の空隙率が

小さくなりすぎると、放熱により温度が低下し、フラッディングの原因と

なる場合がある。従って、空隙率は、65%以上が好ましい。 一方、非

圧縮状態の空隙率が大きくなりすぎると、基材の電気伝導性が不足する場

合がある。従って、空隙率は、85%以下が好ましい。

[1.2. カーボンナノチューブ膜]

[1.2.1. 材料]

基材の表面には、カーボンナノチューブ膜が形成されている。 本発明にお

いて、「カーボンナノチューブ膜」とは、面内配向しているカーボンナノ

チューブ(CNT)を含む膜をいう。CNTが面内配向しているカーボン

ナノチューブ膜は、種々の方法により作製することができる。カーボンナ

ノチューブ膜は、1回の作製工程で得られた単一の膜からなるものでも良

く、あるいは、1回の作製工程で得られた膜を複数枚積層することにより

得られる積層膜でも良い。

「面内配向」とは、CNTの長手方向が膜の表面に対してほぼ平行に配列

していることをいう。この場合、CNT同士は、必ずしも互いに平行に配

列している必要はない。また、各CNTの長手方向は、膜の表面に対して

完全に平行である必要はなく、傾いていても良い。但し、CNTの平均傾

斜角(CNTの長手方向と膜の平面方向とのなす角の平均値)が大きくな

りすぎると、CNT層の表面凹凸が大きくなるために触媒層やガス拡散層

基材との密着性が悪くなり、電子抵抗が増加する場合がある。従って、平

均傾斜角は、10°以下が好ましい。平均傾斜角は、さらに好ましくは、

5°以下、さらに好ましくは、3°以下である。

ナノチューブ膜を構成するCNTの種類は、特に限定されるものではなく、

目的に応じて最適なものを選択することができる。例えば、CNTは、単

層CNTであっても良く、あるいは、多層CNTであっても良い。 また

CNTの直径及び長さは、特に限定されるものではなく、目的に応じて最

適なものを選択することができる。CNTの直径は、具体的には、10n

m以上40nm以下が好ましい。また、CNTの長さは、具体的には、1

00μm以上2mm以下が好ましい。

[1.2.2. 撥水性物質B]

[A. 材料]

カーボンナノチューブ膜は、CNTのみからなるものでも良く、あるいは、

CNTに加えて撥水性物質Bをさらに含むものでも良い。カーボンナノチ

ューブ膜が撥水性物質Bを含む場合、ガス拡散層の液水の排水性能がさら

に向上する場合がある。カーボンナノチューブ膜が撥水性物質Bを含む場

合、撥水性物質Bの種類は、特に限定されるものではなく、目的に応じて最

適な材料を選択することができる。また、基材が撥水性物質Aを含む場合、

撥水性物質Bは、撥水性物質Aと同一の材料であっても良く、あるいは、

異なる材料であっても良い。撥水性物質Bに関するその他の点については、

撥水性物質Aと同様であるので、説明を省略する。

[B. 含有量]

カーボンナノチューブ膜が撥水性物質Bを含む場合、撥水性物質Bの含有

量は、特に限定されるものではなく、目的に応じて最適な含有量を選択す

ることができる。一般に、撥水性物質Bの含有量が多くなるほど、カーボ

ンナノチューブ膜の撥水性が向上する。このような効果を得るためには、

撥水性物質Bの含有量は、0mass%超が好ましい。含有量は、さらに

好ましくは、3mass%以上、さらに好ましくは、5mass%以上で

ある。 一方、撥水性物質Bの含有量が過剰になると、カーボンナノチュー

ブ膜のガス透過性及び/又は電子伝導性が低下する場合がある。従って、

撥水性物質Bの含有量は、40mass%以下が好ましい。含有量は、さ

らに好ましくは、30mass%以下、さらに好ましくは、20mass

%以下である。

[1.2.3. 厚さ]

カーボンナノチューブ膜の厚さは、特に限定されるものではなく、目的に

応じて最適な厚さを選択することができる。一般に、カーボンナノチュー

ブ膜の厚さが薄くなりすぎると、ガス拡散層の基材が電解質膜に刺さり、

電解質膜の耐久性を低下させる場合がある。従って、カーボンナノチュー

ブ膜の厚さは、0.1μm以上が好ましい。厚さは、さらに好ましくは、

1μm以上、さらに好ましくは、3μm以上である。 一方、カーボンナノ

チューブ膜の厚さが厚くなりすぎると、カーボンナノチューブ膜のガス透

過性が低下する場合がある。従って、カーボンナノチューブ膜の厚さは、

30μm以下が好ましい。厚さは、さらに好ましくは、15μm以下であ

る。

[1.2.4. 接触角]

製造直後のカーボンナノチューブ膜に含まれるCNTの表面は、通常、撥

水性である。このカーボンナノチューブ膜に対し、各種の処理を施すと、

その表面を親水性とし、あるいは、その表面の撥水性をさらに高めること

ができる。カーボンナノチューブ膜の撥水性の程度、あるいは、親水性の

程度は、カーボンナノチューブ膜の表面の水の接触角で表すことができる。

接触角が小さくなりすぎると、液水がカーボンナノチューブ膜内に滞留し

やすくなるために、液水の排水性能が低下する。従って、接触角は、40°

以上が好ましい。接触角は、さらに好ましくは、45°以上、さらに好ま

しくは、50°以上である。一方、接触角が大きくなりすぎると、触媒層

内で生成した水がカーボンナノチューブ膜を透過しにくくなるために、か

えって液水の排水性能が低下する。従って、接触角は、140°以下が好

ましい。接触角は、さらに好ましくは、135°以下、さらに好ましくは、

120°以下である。

[2. ガス拡散層の製造方法]

本発明に係るガス拡散層の製造方法は、導電性多孔物質からなる基材の表

面に、面内配向しているカーボンナノチューブを含むカーボンナノチュー

ブ膜を形成する第1工程を備えている。本発明に係るガス拡散層の製造方

法は、第1工程の後に、前記カーボンナノチューブ膜の表面の親・疎水性

を調整する処理を行う第2工程をさらに備えていても良い。

[2.1. 第1工程]

まず、導電性多孔物質からなる基材の表面に、面内配向しているカーボン

ナノチューブを含むカーボンナノチューブ膜を形成する(第1工程)。

[2.1.1. 基材の調製]

基材は、導電性多孔物質のみからなるものでも良く、あるいは、撥水性物

質Aをさらに含むものでも良い。基材が撥水性物質Aを含む場合、基材へ

の撥水性物質Aの添加方法は、特に限定されるものではなく、目的に応じ

て最適な方法を選択することができる。撥水性物質Aの添加方法としては、

例えば、撥水性物質Aを溶媒に分散させた分散液を基材表面に塗布し、あ

るいは、基材内に分散液を含浸させ、基材を乾燥させる処理(撥水化処理)

を施す方法がある。この場合、分散液の濃度、乾燥温度等の処理条件は、

特に限定されるものではなく、目的に応じて最適な条件を選択することが

できる。

[2.1.2. 基材表面へのカーボンナノチューブ膜の形成]

基材表面へのカーボンナノチューブ膜の形成方法は、特に限定されるもの

ではなく、目的に応じて最適な方法を選択することができる。カーボンナ

ノチューブ膜の形成方法としては、例えば、 (a)CNT成長用基板上に

成長させたCNTアレイからCNTを引き剥がすことにより、カーボンナ

ノチューブが面内配向しているカーボンナノチューブ膜を作製し、これを

導電性多孔物質からなる基材の表面に転写する方法、

(b)CNT分散液を導電性多孔物質からなる基材の表面に塗布し、乾燥

させる方法、などがある。

[2.2. 第2工程]

本発明に係るガス拡散層の製造方法は、第1工程の後に、前記カーボンナ

ノチューブ膜の表面の親・疎水性を調整する処理を行う第2工程をさらに

備えていても良い。カーボンナノチューブ膜の表面の親・疎水性を調整す

る方法には、種々の方法がある。本発明においては、いずれの処理方法を

用いても良い。

親・疎水性を調整する処理としては、例えば、

(a)前記カーボンナノチューブ膜を大気中で焼成する処理、

(b)前記カーボンナノチューブ膜に撥水性物質Bを含む分散液を塗布又

は含浸させ、前記カーボンナノチューブ膜を乾燥させる処理などがある。

[2.2.1. 焼成処理]

親・疎水性を調整する処理は、カーボンナノチューブ膜を大気中で焼成す

る処理であっても良い。カーボンナノチューブ膜を大気中で焼成すると、

CNT表面に酸素含有官能基が導入され、親水性が高くなる。

焼成温度は、カーボンナノチューブ膜の表面の水の接触角(すなわち、撥

水性の程度又は親水性の程度)に影響を与える。一般に、焼成温度が低す

ぎると、カーボンナノチューブ膜が過度に撥水性となり、液水の排水性能

が低下する場合がある。従って、焼成温度は、200℃以上が好ましい。

焼成温度は、さらに好ましくは、250℃以上である。 一方、焼成温度が

高すぎると、カーボンナノチューブ膜が過度に親水性となり、液水の排水

性能が低下する場合がある。従って、焼成温度は、350℃以下が好まし

い。焼成温度は、さらに好ましくは、300℃以下である。

[2.2.2. 含浸処理]

親・疎水性を調整する処理は、カーボンナノチューブ膜に撥水性物質Bを

含む分散液を塗布又は含浸させ、カーボンナノチューブ膜を乾燥させる処

理でも良い。この場合、分散液の濃度、乾燥温度等の処理条件は、特に限

定されるものではなく、目的に応じて最適な条件を選択することができる。

[3. 作用]

基材と、面内配向しているカーボンナノチューブを含むカーボンナノチュ

ーブ膜との2層構造を備えたガス拡散層を固体高分子形燃料電池に適用す

ると、フラッディングが抑制され、高加湿条件下での発電性能が向上する

。これは、カーボンナノチューブ膜が適度な撥水性を有しているために、

高加湿条件下において、触媒層から基材への水輸送が促進されるためと考

えられる。さらに、このようなガス拡散層は、例えば、基材表面にカーボ

ンナノチューブ膜を転写することにより製造することができる。そのため

、ペーストの塗布・乾燥工程が不要になり、製造プロセスを簡略化するこ

とができる。

------------------------------------------------------------------

【実施例】

(実施例1~8、比較例1~3)

[1. 試料の作製]

[1.1. 基材]

ガス拡散層の基材には、 (a)SGL社製、29BA(以下、これを「基

材A」という)、又は、 (b)SGL社製、39BA(以下、これを「基

材B」という) を用いた。 【0041】 基材A、Bは、それぞれ、表面

にマイクロポーラス層(撥水層)を形成することなく試験に供した。但し、

一部の基材Aについては、ポリテトラフルオロエチレンを分散させた分散

液を含浸させた後、大気中で乾燥させ、溶媒を揮発させる処理(撥水化処

理)を行った。以下、撥水化処理が施された基材Aを「撥水処理基材A」と

いう。

[1.2. カーボンナノチューブ膜]

垂直配向カーボンナノチューブアレイからカーボンナノチューブを引き剥

がすことにより、カーボンナノチューブが面内配向しているカーボンナノ

チューブ膜(以下、これを「面内配向CNT膜」ともいう)を作製した。

図1に、面内配向CNT膜のナノCT像の断面図を示す。図1中、白い部

分がCNTである。図1より、面内配向CNT膜の厚さは、3μmである

ことが分かった。このような面内配向CNT膜を、基材A又は基材Bの表

面に圧着し、接合した後、必要な処理を施した。また、一部の試料につい

ては、基材表面に2層、3層、又は、10層の面内配向CNT膜を接合し

た。

以下、基材の表面に接合された、無処理の単層の面内配向CNT膜を「C

NT膜」ともいう。また、基材の表面に接合された、無処理の2層又は3

層の面内配向CNT膜を、それぞれ、「CNT膜2重」又は「CNT膜3

重」ともいう。さらに、基材の表面に接合された、無処理の10層の面内

配向CNT膜を「CNT膜30μm」ともいう。

一部の面内配向CNT膜については、基材表面に接合した後に、大気雰囲

気下において所定の温度(200℃~350℃)で1時間焼成する処理(

親水化処理)を行った。以下、親水化処理が施された面内配向CNT膜を

「焼成CNT膜」ともいう。 さらに、他の一部の面内配向CNT膜につい

ては、基材表面に接合した後に、ポリテトラフルオロエチレンを分散させ

た分散液を含浸させた後、大気中で乾燥させ、溶媒を揮発させる処理(撥

水化処理)を行った。以下、撥水化処理が施された面内配向CNTを「撥

水処理CNT膜」ともいう。

[1.3. 燃料電池セル]

[1.3.1. 実施例1~8]

図2に、実施例1~8の燃料電池セルの断面模式図を示す。ナフィオン(

登録商標)膜の両面に触媒層を塗布し、MEAを作製した。カソード側ガ

ス拡散層には、無処理、親水化処理、又は、撥水化処理後の面内配向CN

T膜と、基材との接合体を用いた。アノード側ガス拡散層には、市販の撥

水層(マイクロポーラス層)付きガス拡散層を用いた。MEAの両面を、

それぞれ、カソード側ガス拡散層及びアノード側ガス拡散層で挟み、その

外側にセパレータ(図示せず)を配置した。セパレータは、樹脂含浸黒鉛

材から作製した。

[1.3.2. 比較例1~3]

カソード側ガス拡散層として、基材Aのみ(比較例1)、基材Bのみ(比

較例2)、又は、単層の面内配向CNT膜のみ(比較例3)を用いた以外

は実施例1~8と同様にして、燃料電池セルを作製した。

[2. 試験方法]

[2.1. 接触角]

カーボンナノチューブ膜上に水滴を垂らし、その接触角を測定した。

[2.2. 発電性能]

燃料電池セルを用いて、電流電圧特性を取得した。発電条件は、セル温度

を40℃とし、カソード供給ガスを21%O2(N2バランス)ガス、相対

湿度120%RHとし、流量300cm3/minで供給した。各燃料電

池セルの発電性能は、電圧が0.1Vであるときの電流密度で評価した。

[3. 結果]

[3.1. 発電性能]

表1に、実施例1~8及び比較例1~3で得られた燃料電池セルの発電性

能を示す。図3に、カーボンナノチューブ膜表面の水の接触角と電流密度

との関係を示す。図4に、カーボンナノチューブ膜の厚さと電流密度との

関係を示す。表1及び図3~4より、以下のことが分かる。

(1)カーボンナノチューブ膜の親・疎水性、及び厚さを特定の範囲に制

御することで、性能の向上が確認された。これは、カーボンナノチュー

ブ膜がO2の拡散を阻害することなく、触媒層からの排水を促進すること

で、フラッディングが抑制された結果と考えられる。

(2)カーボンナノチューブ膜の接触角は、40°~140°が好ましく

、さらに好ましくは、45°~135°、さらに好ましくは、50°~

120°である(図3参照)。

(3)面内配向CNT膜の厚さは、0.1μm以上30μm以下が好まし

く、さらに好ましくは、1μm以上17μm以下である(図4参照)。

表1.

以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施

の形態に何ら限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内

で種々の改変が可能である。

【産業上の利用可能性】

本発明に係るガス拡散層は、固体高分子形燃料電池、高分子電解質膜形水

解装置などに用いることができる。

以上

2.特開2023-131250 光学素子の製造方法、光学素子、空中映像表示装置

および空間入力装置

【概要】

本発明の光学素子の製造方法は、ガラスなどの光学材料から構成され、最

小構造として外形形状が正三角形または正六角形の光学素子ユニットを形

成するステップと(S100)、グラフェンまたはカーボンナノチューブ

の分子構造を模倣した構造となるように複数の光学素子ユニットを基板上

に2次元的に配列するステップと(S110)、複数の光学素子ユニット

を搭載した基板を所望の面形状に加工するステップと(S120)を含む

高精度でありかつ大型化が可能な光学素子の製造方法を提供する。

3.特開2023-128467 カーボンナノチューブの製造方法

【概要】

下図3のごとく、基板上にカーボンナノチューブを化学気相成長法により

成長させる工程と、成長した前記カーボンナノチューブを前記基板から剥

離する工程と、前記カーボンナノチューブを剥離した使用済みの前記基板

を用いた再利用基板の作製工程とを含み、前記再利用基板の作製工程が、

前記使用済みの基板を酸素含有雰囲気下で600度以上1100度以下の温

度にて加熱処理することと、前記使用済みの基板を有機溶媒中に浸した状

態で洗浄することとを含む、カーボンナノチューブの製造方法が提供され

る再利用基板を用いても所定の品質が確保されたカーボンナノチューブを

得ることが可能なカーボンナノチューブの製造方法の提供。

【符号の説明】 400 乾燥装置 300 洗浄装置 310 有機溶媒

200 加熱装置 100 カーボンナノチューブ製造装置 10 反応炉

10a ガス供給口 10b 排気口 11 反応室 12 加熱部 20 原料

ガス供給部 30 ガス排気部 40 基板支持部 50 基板 50A 未使用

基板 50B 使用済みの基板 50C 再利用基板 60 ガス供給管 70

ガス排気管 C カーボンナノチューブ

4.特開2023-126032 二次電池用負極、二次電池、および二次電池用負極

の製造方法

【概要】

下図1のごとく、二次電池用負極13は、カーボンナノチューブ(第2の

カーボンナノチューブ)17の自立したスポンジ状構造体からなる三次元

集電体(第2の三次元集電体)18と、三次元集電体18の内部に包含さ

れた複数のSiO粒子19とを備え、SiOの含有量が50質量%以上9

3質量%以下である。二次電池10は、二次電池用負極13と、二次電池

用正極12とを備える、質量容量密度および体積容量密度が高く、充放電サ

イクル特性に優れた二次電池用負極、二次電池、および二次電池用負極の

製造方法を提供する。

【符号の説明】 10,10A,10B 二次電池 11 セパレータ 12,

12A,12B 二次電池用正極 13,13A,13B 二次電池用負極

14 第1のカーボンナノチューブ 15 第1の三次元集電体 16,16A,

16B 正極活物質 17 第2のカーボンナノチューブ 18 第2の三次元

集電体 19,19A,19B SiO粒子(負極活物質)

-中 略-

2.製造方法

本実施形態に係る負極(二次電池用負極)13の製造方法について説明す

る。負極13は、第2のCNT17の自立したスポンジ状構造体からなる

第2の三次元集電体18の内部に複数のSiO粒子19を包含させ、Si

Oの含有量を50質量%以上93質量%以下とすることにより得られる。

以下、負極13の製造方法の一例を説明する。

負極13は、スポンジ状構造体の原料となるCNTと負極活物質としての

SiO粒子とを、共分散、ろ過することによって、形成することができる。

具体的には、CNTとSiO粒子とがイソプロパノール等の分散媒に分散

された分散液を用いて、ろ過により自立膜を形成する。製造する負極のSi

Oの含有量に合わせ、CNTとSiO粒子との質量割合を調整する。負極

13の空隙率は、CNTとSiO粒子の比率やCNTとSiO粒子の分散

状態を変更して調節することができる。また、膜作製後にプレスなどの処

理を施すことによって、負極13の空隙率を調節してもよい。SiO粒子

は、種々の方法により得ることができる。例えば、二酸化珪素と珪素との

混合物を加熱して生成した一酸化珪素ガスを冷却し、析出させる方法など

が挙げられる。

用いるCNTは、長尺(平均直径1nm~15nm程度、平均長さ10μ

m~1000μm程度)であることが好ましい。そのようなCNTは、C

VD法により合成することができる。例えば、特許第5447367号公

報、特許第5862559号公報、D.Y. Kim, H. Sugime, K. Hasegawa,

T. Osawa, and S. Noda, Carbon 49(6), 1972-1979 (2011).、Z. Chen, D.Y

. Kim, K. Hasegawa, T. Osawa, and S. Noda, Carbon 80, 339-350 (2014).

などに記載されている流動層CVD法が挙げられる。CNTは、浮遊触媒

CVD法、基板担持触媒CVD法により合成してもよい。

CNTは、SiO粒子を取り込みながら、ファンデルワールス力によりネ

ットワークを構成する。こうして、負極活物質としての複数のSiO粒子

が、CNTのスポンジ状構造体からなる三次元集電体中の隙間に取り込ま

れて負極が形成される。

次に、正極活物質として硫黄を用いる正極12の製造方法の一例を説明す

る。正極12は、スポンジ状構造体の原料となるCNTと正極活物質とし

てのLi2Sとを、共分散、ろ過することにより形成することができる。

具体的には、CNTとナノ粒子状のLi2Sとがエタノールやイソプロパノ

ール等の分散媒に分散された分散液を用いて、ろ過により自立膜を形成す

る。ナノ粒子状のLi2Sは、ボールミル法によりLi2S粉末を粉砕する

などの一般的な手法により得ることができる。

CNTは、ナノ粒子状のLi2Sを取り込みながら、ファンデルワールス

力によりネットワークを構成する。こうして、正極活物質としてのLi2S

が、CNTのスポンジ状構造体からなる三次元集電体中の隙間に取り込ま

れて正極が形成される。

以上の工程により得られた正極12および負極13を、セパレータ11の

一表面および他表面に積層して電極構造体を作製する。作製された電極構

造体においては、正極と負極との合計体積の充放電時の比は、正極および

負極の厚さおよび/または空隙率の大きさを調整して制御することができ

る。上述したように、空隙率は、三次元集電体の空隙率や活物質の量を変

化させることで調整することができる。電極構造体は、その表面に送電用

の金属ワイヤを配置して、電解液とともに容器に収容することにより、二

次電池10を製造することができる。

3.作用および効果

本実施形態に係る負極13は、第2の三次元集電体18の内部に負極活物

質としての複数のSiO粒子19が包含され、SiOの含有量が50質量

%以上93質量%以下である。負極13におけるSiOの含有量が多いた

め、相対的に第2のCNT17の量が少なくなり、質量容量密度および体

積容量密度が高く、優れた充放電サイクル特性を有する負極が得られる。

負極13は、SiO粒子19の表面に導電性のカーボンコート層が設けら

れているので、第2のCNT17とSiO粒子19との電気的コンタクト

が良好である。第2のCNT17をより少なくすることができるので、負

極13におけるSiOの含有量をより大きくでき、質量容量密度および体

積容量密度を更に高めることができる。

負極13は、有機高分子バインダーを含まないので、質量および体積を小

さくでき、質量容量密度および体積容量密度を高めることができる。 負

極13は、第2の三次元集電体18の内部に負極活物質としての複数の

SiO粒子19が包含され、金属箔を含まないことにより、質量容量密度

および体積容量密度を高めることができる。負極13は、第2の三次元集

電体18がスポンジ状構造体からなることにより、充放電により厚みが可

逆的に変化し、充放電に伴う当該負極13の厚みの変化率が10%以上3

00%以下であるので、二次電池10内の空間を有効に活用して体積容量

密度を高めることができる。

出所:日刊工業新聞社

5.特開2023-106455 露光用ペリクル膜、ペリクル、露光原版、露光装置

及び露光用ペリクル膜の製造方法

【概要】

図4のごとく、カーボンナノチューブ膜を含み、カーボンナノチューブ膜

はカーボンナノチューブを含有し、カーボンナノチューブ膜は波長13.

5nmにおけるEUV光の透過率が80%以上であり、カーボンナノチュ

ーブ膜は厚みが1nm以上50nm以下であり、カーボンナノチューブ膜

をシリコン基板上に配置し、配置したカーボンナノチューブ膜について、

反射分光膜厚み計を用い、下記条件にて反射率を測定した場合に、反射率

の3σが15%以下である露光用ペリクル膜。<条件>測定点の直径:

20μm、基準測定波長:波長285nm、測定点数:121点、隣接す

る測定点における中心点間距離:40μm。

図3.変形照明法における変形照明の形状の具体例を示す図

図4.実施形態に係るCNT膜を示す断面図

図5.開示の一実施形態に係るCNT膜とCNT集合体を示す模式図

【発明の効果】

実施形態によれば、厚みの均一性に優れる露光用ペリクル膜、上記露光用

ペリクル膜を含むペリクル、露光原版及び露光装置、並びに、露光用ペリ

クル膜の製造方法を提供することができる。

※ペリクルはフォトマスク(半導体回路の原版)の表面に装着する薄い保

護膜。傷やホコリを付きにくくし、フォトマスクの検査・交換頻度を抑制

する。露光工程の生産性向上には欠かせない。これまでフッ化アルゴン(

ArF)液浸など旧来型の露光向けでは使用されているものの、より高い

透過率が求められるEUV露光向けでは実用化に至っていなかった。

------------------------------------------------------------------

♞ 黒の革命最前線

安価で高性能な燃料電池・空気電池用非白金触媒 2021.12.16

PtNP/CNM複合体による水素発生触媒 2023.08.21

グリーン水素製造技術確立、東ソー・日本カーリット・理研 2023.07.12

1.安価で高性能な燃料電池・空気電池用非白金触媒

炭素に担持した金属錯体触媒分子を最適化

【要点】

1.青色顔料の一種である金属錯体を分子レベルで炭素に担持することで

白金と同等以上の酸素還元触媒活性を実現。

2.安価なカーボンブラックを用い、多段階で高コストな焼成などの高温

プロセスを用いずに常温のウェットプロセスで電極触媒を作製できる。

3.金属錯体分子の構造およびエネルギー状態と触媒性能の相関を実験と

理論の両面から解明

【概要】

燃料電池では白金を担持した炭素触媒が主に使用されています。また、補

聴器用の金属空気電池などでは安価なマンガン酸化物が電極触媒として用い

られています。しかし、白金は高価で資源制約があります。また、マンガ

ン酸化物は安価な一方、性能が不十分であり、高い酸素還元反応効率が必

要な燃料電池への適用や金属空気電池の高出力化には不向きでした。その

ため、白金やマンガン酸化物に代わる安価で高性能な電極触媒の開発が求

められていました。

図1 炭素に担持した触媒分子の模式図と今回合成した電極触媒のORR触媒

性能比較

図2.今回合成した触媒分子

図3.炭素に担持した触媒分子のイオン化ポテンシャル(エネルギー状態の

指標)と開始電位・半波電位の関係。

【展望】

図3.炭素に担持した触媒分子のイオン化ポテンシャル(エネルギー状態の

指標)と開始電位・半波電位の関係。

【関係技術情報】

Report : NPG Asia Materials,

Title:: Fe Azaphthalocyanine Unimolecular Layers (Fe AzULs) on Carbon Nano-

tubes for Realizing Highly Active Oxygen Reduction Reaction (ORR) Catalytic

Electrodes

DOI NO.: 10.1021/acsaem.1c03054

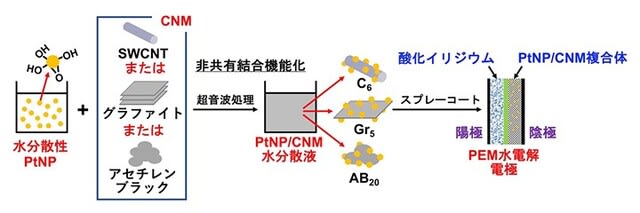

2.PtNP/CNM複合体による水素発生触媒

理化学研究所(理研)の研究グループは、白金ナノ粒子(PtNP)/炭素ナノマテリ

アル(CNM)複合体から成る高効率な水電解水素発生触媒を発見した。既報の

Pt系水素発生触媒と比べて約100分の1のPt担持量で水素が発生することが分

かった。加えて長時間連続して水素を発生させられることも明らかにした。高価

な貴金属の使用量を減らす、コスト効率の高い手法として期待できる。

【展望】

高効率な水素発生と優れたコスト効率を兼ね備えた水素発生触媒を開発た。得

られた3種類の触媒は、高い活性を維持した状態で長時間水素を発生することに

成功。これらの結果は、水電解による水素生産を促進し、脱炭素社会の実現に

向けた重要な指針を与える。

3.グリーン水素製造技術確立へ

東ソー、日本カーリット、理化学研究所は、水電解に関する共同研究開発

が新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の事業に採択された

。触媒となるイリジウム含有マンガン酸化物の工業化可能な製造方法、水

電解の最適な運転方法、電解装置の大型化に向けた技術開発に取り組む。

再生可能エネルギーを活用したグリーン水素の製造技術の確立を目指す。

事業の委託期間は8月―2025年3月までを予定。東ソーはイリジウム

含有マンガン酸化物の製造方法、日本カーリットは電解装置(セル)の設

計・試作・評価を担う。理研は触媒の評価・解析を担当する。

アマゾンカワイルカ干魃で水温上昇で大量死

わたしは何なの ⑧

ここでは、アルゴリズミカルな人類社会を人工知能(AI)の脅威を描いた

SF映画より考察してみよう。

完璧なAIマシンが恐怖を生む『LOCKDOWN ロックダウン』

完璧なセキュリティAIを搭載した最新の車「モノリス」に息子と乗ってい

たサンドラは、何かにぶつかって車を停め、様子を見るために降車した際

に、誤ってモノリスにロックがかかり締め出されてしまう。車内には幼い

息子が一人きり。場所は人気のない荒野のど真ん中。そんな絶望的な状況

でモノリスのセキュリティが作動し、どれほど物理攻撃を加えても車内に

入ることができない。サンドラはなんとかセキュリティを破ろうと奮闘す

るが、まったく歯が立たないまま息子が車内で衰弱していく。

幼児の車内放置事故シーンはみかけるが、意図的にデジタルマシンがロッ

クしてしまうことはないにしても、それに近いことが高級化した自動車や

エレベーターで起こりうるかもしれない。

7月14日よりアメリカで始まった全米俳優組合(SAG-AFTRA)のストライキ。

先立つ5月には全米脚本家組合(WGA)がストライキに突入しており、両組

合が同時に大規模なストを決行するのは1960年以降初めてだ。 俳優を生業

にする16万人が加盟するSAG-AFTRAは全米映画テレビ製作者協会(AMPTP)

に対し、再放送料の増額やAIの規制などを求めている。ストライキ開始から

数週間が経過しているが双方が合意に至るまでの道筋は未だ見えず、映画

・テレビ業界への大きな影響が懸念されているという。 考えようによって

は、「デジタルな安全なスタントマン化」とでも喩えられるかもしれない。

製造の被写体化されることで、第4次産業の画像処理事業から<疎外>され

る構図が浮かび上がる。 風蕭々と碧い時

風蕭々と碧い時

John Lennon Imagine Imazine

アルバム『終わりなきこの愛』 2019.4.24

タイタニック・シンフォニー

Richard Greidaman TITANIC SYMPHONY

● 今夜の寸評: いざ!ノーベル賞

わたし(たち)は、ペロブスカイトだけではなく、<常温核融合>までも見通して

いることをここで言っておこう。