20220115

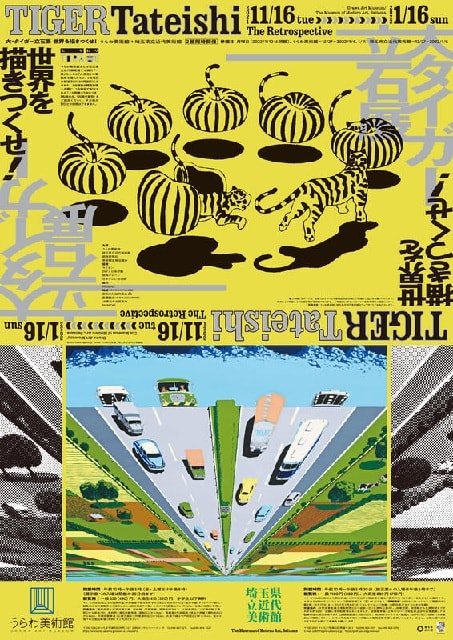

ぽかぽか春庭アート散歩>2022アート散歩新年(4)大・タイガー立石展 in さいたま近代美術館」

現代美術に弱いので、タイガー立石、まったく知らない画家でした。

日曜美術館で特集されていたので、ぐるっとパス利用して埼玉県立近代美術館に出かけました。娘は「現代美術の強い色彩と自然界にはない構図だと脳が混乱して頭痛がしてくる」というのでパス。

あまり知られてこなかった画家のせいだと思いますが、さいたま近代美術館の口上はものすごく長い、、、、ですからタイガー立石がどんな画家なのか、ご存じの方や知りたくもない方、すっとばしてください。

この画家の展覧会実現して意気込む学芸員の気持ちもわかりますが、もうちょっと短くまとめるのも、学芸員の芸のうち、、、。と、勝手な見方で絵を楽しむ素人ですみません。

立石があまりに変幻自在融通無碍の画家だけに、全貌を知らしめようとするとこの長さになるのだと思い、心して読みました。私自身は、タイガー立石のことをまったく知らなかったので、美術館の長い説明が参考になりました。

埼玉県立近代美術館の口上

絵画、漫画、イラストレーション、絵本・・・。タイガー立石(本名・立石紘一/1941~98年)は、様々なジャンルで活躍したアーティストです。縦横無尽にジャンルをまたぐそのスタイルは、世代を越えて今日の若いアーティストにも刺激を与え続けています。

立石は太平洋戦争の始まった1941年に、筑豊の炭鉱の街・伊田町(現・福岡県田川市)で生まれました。戦後は漫画や映画を愛する少年として育ち、1961年に大学進学のために上京。1963年に前衛芸術の牙城であった読売アンデパンダン展で、玩具や流木などを大画面に貼り付けた作品を発表し、頭角を現します。その後、時代や社会のアイコンを大胆に引用した絵画を制作し、和製ポップ・アートの先駆けとして高く評価されます。1965年からは漫画も描きはじめ、「タイガー立石」の筆名を用いて漫画の連載を手がけます。台詞のないナンセンス漫画は国境を越え、海外の雑誌でも紹介されました。

日本での活躍が期待されていたさなか、立石は突如イタリアに移住。

立石は太平洋戦争の始まった1941年に、筑豊の炭鉱の街・伊田町(現・福岡県田川市)で生まれました。戦後は漫画や映画を愛する少年として育ち、1961年に大学進学のために上京。1963年に前衛芸術の牙城であった読売アンデパンダン展で、玩具や流木などを大画面に貼り付けた作品を発表し、頭角を現します。その後、時代や社会のアイコンを大胆に引用した絵画を制作し、和製ポップ・アートの先駆けとして高く評価されます。1965年からは漫画も描きはじめ、「タイガー立石」の筆名を用いて漫画の連載を手がけます。台詞のないナンセンス漫画は国境を越え、海外の雑誌でも紹介されました。

日本での活躍が期待されていたさなか、立石は突如イタリアに移住。

1969年から13年間にわたりミラノを中心に活動します。イタリアでは漫画を応用し、画面をコマ割りにした絵画を精力的に描きます。そのSF的な世界や独特の画風はイタリアの美術界だけでなく、建築・デザインの世界からも注目されます。当時、ラジカルな建築・デザイン運動を先導していたエットレ・ソットサスやアレッサンドロ・メンディーニらと協働し、卓越したイラストレーションの仕事を残しました。

1982年に帰国すると、自作の漫画を編纂した『虎の巻』を刊行する一方、絵本の制作にも着手し、視覚的な遊びを盛り込んだ絵本を多数手がけ、好評を博します。絵画では、大衆的なイメージや、明治・大正・昭和といった歴史を振り返るモチーフをとりあげ、パロディにみちた大作も描きました。また、軸物や巻物など伝統的な絵画形式にも挑戦し、多彩な才能を発揮しています。

立石の作品では、芸術とサブカルチャー、西洋/東洋、過去/現在/未来といった区別は無効になり、世界のヒエラルキーが徹底的に解体されています。目にしたありとあらゆる世界を、作者の画力によって奇想天外な時空間の中に繰り返し引用、再編し、多次元的なものへと拡張していくのが、まさに「立石ワールド」なのです。

1998年に立石は56歳でこの世を去りましたが、2021年は生誕80年を迎える記念の年となります。この節目に、埼玉県立近代美術館とうらわ美術館は本展を共同で開催し、タイガー立石という特異なアーティストを大規模に振り返ります。

1982年に帰国すると、自作の漫画を編纂した『虎の巻』を刊行する一方、絵本の制作にも着手し、視覚的な遊びを盛り込んだ絵本を多数手がけ、好評を博します。絵画では、大衆的なイメージや、明治・大正・昭和といった歴史を振り返るモチーフをとりあげ、パロディにみちた大作も描きました。また、軸物や巻物など伝統的な絵画形式にも挑戦し、多彩な才能を発揮しています。

立石の作品では、芸術とサブカルチャー、西洋/東洋、過去/現在/未来といった区別は無効になり、世界のヒエラルキーが徹底的に解体されています。目にしたありとあらゆる世界を、作者の画力によって奇想天外な時空間の中に繰り返し引用、再編し、多次元的なものへと拡張していくのが、まさに「立石ワールド」なのです。

1998年に立石は56歳でこの世を去りましたが、2021年は生誕80年を迎える記念の年となります。この節目に、埼玉県立近代美術館とうらわ美術館は本展を共同で開催し、タイガー立石という特異なアーティストを大規模に振り返ります。

埼玉県立近代美術館はぐるっとパスでの入場可能ですが、うらわ美術館はチケット買わないと入館できないので、立石画業の3分の2くらいした見ていないのだと思いますが、ほんとうにすごい画業40年です。

うらわ美術館は、タイガー画業のうち、絵本や漫画作品の展示に力を入れて開催しているそうなので、行ける日があったら行ってみたいけれど。ぐるっとパス使えないので行かないかもしれない。

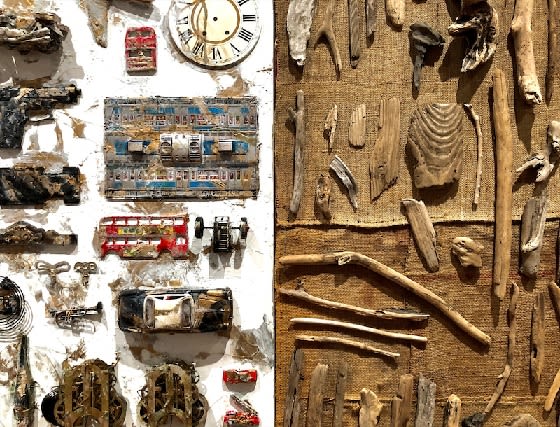

読売アンデパンダンに出品した「共同社会」1963

6分割の画面のうち3つに流木が3つに壊れたブリキのおもちゃが張り付けてあります。

一部の拡大画面

タイガー立石は、自分の作品をスパッと投げ捨てる人。この流木や壊れたおもちゃを張り付けるという技法はこの「共同社会」一度だけで、2度と試みてはいません。

私はどんどんくるくると変わる人のほうが好きなのかも。常に自己変革をめざし、「革命」を目指す人が好み。

タイガー立石が日本を出ていった理由も、イタリアから戻った理由も、売れっ子になってしまって「売れるようになったら立石じゃない」ということだったようです。売れっ子は、出版社や画商の注文通りに「自己模倣」もこなさなければなりませんが、タイガーは「今思いついた、今自分が描きたいことをかく絵」でありたかったのだろうと、思います。

名前も、本名の立石紘一→タイガー立石→立石大河亜と変えています。売れるようになり、「何とか賞」に輝き功成り名遂げることなどを到達点にはしなかった立石の生き方が、私には魅力的です。

自作フィギュアを11億円でアメリカの成金に売り抜け、バッグ屋さんとコラボし、大金稼ぎまくる画家も存在しています。教え子たちに「現代の画家は、どう描くかが問題じゃないんだ。どう画商に売り込みどう高値をつけさせるかのプレゼンテーション能力を身につけなけらばならない」と教え諭していた「美術界の寵児」は、どうも好きになれない。「金稼ぐ奴へのねたみひがみそねみ」なのだとわかっちゃいるが。」

タイガー立石とて、なにも極貧の中で絵をかいていたわけではなく、漫画家として十分に稼げるようになったり、イタリアに渡ったのちもオリベッティ社のイラストレーターとなったり、食うに困らない生活はできていたのだけれど、56歳での早世(肺癌死)というイメージもあってのことか、「画家の才能とは何を描くかということではなく、何を売るかという自己プロデュース力」と教える大家とは一線を画しているように思います。

タイガー立石にとっては、1点1点に自分を注ぎ込み、何を描くか、が問題だったのだろうと思います。

そのパロディ力というか、引用オマージュ力というか、さまざまなモチーフを寄せ集めて、圧倒的な個性を生み出す力、天才と思います。

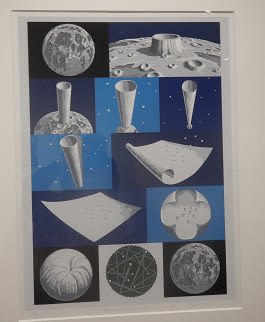

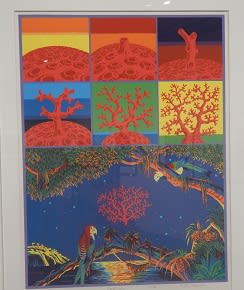

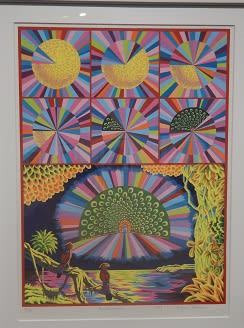

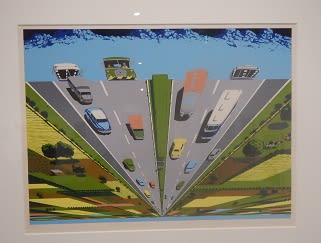

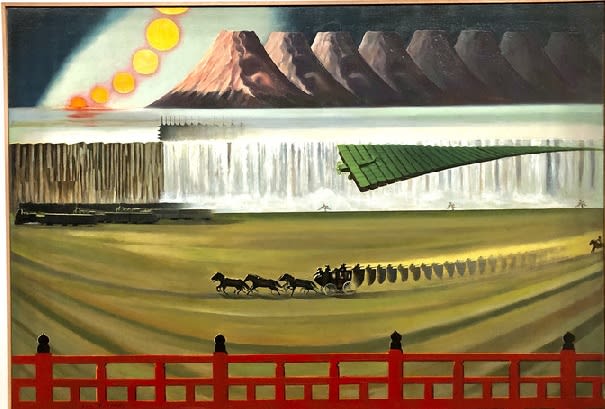

立体作品、大画面の歴史画、さいたま近代美術館所蔵のリトグラフ作品は撮影許可でした。

歴史のさまざまなモチーフアイコンを計算しつくしたうえで画面に散らしている。

「明治青雲高雲」

「大正伍萬浪漫」

「昭和素敵大敵」

竹橋の近代美術館にあるアンリ・ルソー「 第22回アンデパンダン展に参加するよう芸術家達を導く自由の女神」ほかを引用した作品。

税官吏ルソー1998

リトグラフ、シルクスクリーン作品

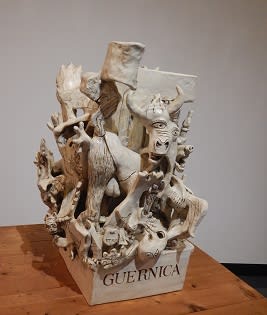

立体作品

GUENICA1996

ポップカルチャーがもてはやされるようになり、現代美術に弱い私も、アンディ・ウォホールの名くらいは知っていますが、日本とイタリアをまたにかけて戦後社会を突っ走ったタイガー立石の56年の画業を目にできて、いつもの現代美術嫌いを忘れて作品に見入りました。

最後の展示室は、最後の作品「水の巻」を映像展示していました。1-4巻が左から右へと流れていました。たしか12巻作成されたのではなかったか。いつか全部を見てみたいです。

年譜メモ

1941年 12月20日福岡県田川市に生まれる(本名:立石紘一)

1963年 武蔵野美術短期大学芸能デザイン科卒業。第15回読売アンデパンダン展に出品。

1964年 中村宏とともに「観光芸術研究所」設立。

1968年 タイガー立石に改名。この頃から漫画家として活動。

1969年 イタリア・ミラノへ渡る。漫画のコマ割を応用した絵画を制作。

1971年 オリベッティ社のエットレ・ソットサス事務所で、イラストレーションの仕事を始める。

1982年 帰国、漫画作品集の刊行や絵本の出版、個展の開催など精力的に活動。

1990年 立石大河亞に改名。

1994年 初の回顧展が郷里の田川市美術館(福岡)で開催。

1998年 4月17日死去(享年56歳)

1963年 武蔵野美術短期大学芸能デザイン科卒業。第15回読売アンデパンダン展に出品。

1964年 中村宏とともに「観光芸術研究所」設立。

1968年 タイガー立石に改名。この頃から漫画家として活動。

1969年 イタリア・ミラノへ渡る。漫画のコマ割を応用した絵画を制作。

1971年 オリベッティ社のエットレ・ソットサス事務所で、イラストレーションの仕事を始める。

1982年 帰国、漫画作品集の刊行や絵本の出版、個展の開催など精力的に活動。

1990年 立石大河亞に改名。

1994年 初の回顧展が郷里の田川市美術館(福岡)で開催。

1998年 4月17日死去(享年56歳)

<おわり>