20210104

ぽかぽか春庭日常茶飯事典>2022ふたふた日記新年(3)新年正月恒例江戸東京博物館

正月恒例の「無料生活」コトハジメ。

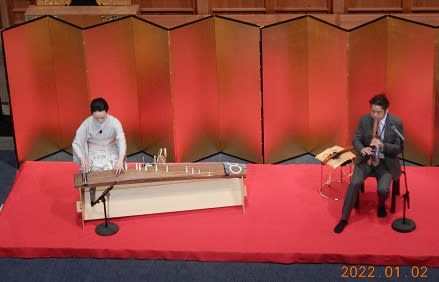

2日の無料公開の施設のなか、今年は江戸東京博物館へ。館内江戸ゾーンの中村座で、尺八と琴の演奏など聞いて、正月気分満足です。

9時半に入館すると、11時開演の尺八とお琴合奏のリハーサルが行われていて、音が館内に響いていました。リハーサルはスーツだった尺八奏者も、本番では紋付袴の姿でした。復元日本橋(半分の長さだけれど)を渡って江戸ゾーンに入る前に、橋の上から撮影。(本番は撮影禁止)。

合奏曲は1曲目「春の海」4曲目「千鳥」3曲目のお琴独奏は「六段」。2曲目の尺八独奏の曲名は知らない曲でしたが、きっとめでたい曲。めでたい曲を聞いて正月気分にしてもらいました。

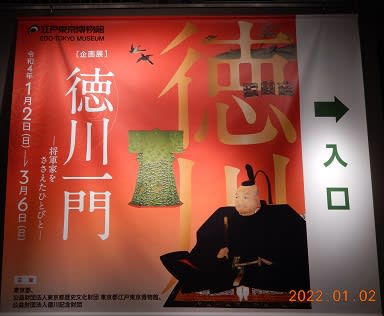

企画展「徳川一門を支えた人々」は、家康直系の将軍が7代目で途絶えた後、御三家御三卿から将軍になって徳川を支えた人々に焦点を当てていました。

」

」 ゆかりの品や肖像画の展示のほか、私にとって興味深かったのは、一橋家出身から11代将軍になった家斉(1787-1837 )の子女について。家斉は、15歳で将軍になってから69歳で亡くなるまでの間に53人の子女をもうけ、そのうち28人は成人して各地の大名家に嫁いだり養子となったりしました。どこに嫁入りしたか養子に入ったかというその一覧表がでていてわかりやすかったです。

もともと世継ぎが生まれていた大名家にも家斉の息子を養子に押し込んだ例もあったのですが、家斉親族となった大名には領地などの優遇が行われたので、受け入れざるをえなかったのです。しかも、嫁に入った家斉の娘のうち、子孫を現在まで伝えることができたのは、赤門を建てて迎え入れられた加賀前田家に嫁いだ溶姫(家斉二十一女1813-1868) だけ。養子に行った息子たちも、家斉の孫を残せた例は少なかった。

政略によって正室として輿入れしても、婚家にはすでに多くの側室が侍っていたでしょうから、子をなす機会も少なかったのかと、嫁に出されて幸福になれたかなあ、と、お姫様たちの人生を思ったことでした。

3日は、朝起きられない娘が録画しておいた箱根駅伝をいっしょに応援。往路一位の青学はそのまま総合優勝。夫の母校はなんとか上位でしたが、娘の母校、私の出身校はまさかのシード落ち。

夫は、腎臓人工透析を火木土週3日受ける身。1日土曜日は病院休業なので、2日日曜日に今年最初の透析を受けてきました。以前は病院大嫌いで、いくら勧めても検診などにはいかなかったけれど、透析開始からは一転して健康志向生活に。事務所の隣にたつ病院が気に入って、「前ならワクチンなんか受けなかったと思うけれど、病院で透析のついでに注射してくれるから、2回とも受けた」という。

娘は「もっと前から健康に気をつかっていれば、透析になることはなかったのに」と評するのですが、こうなるまでは「世の中健康志向の健康病の人ばかり。健康病にはかからないぞ」と世の健康ブームを斜めに見ていた夫です。実際に健康を失うまでは医者にかかるのも拒否していました。透析しつつも、不摂生が是正できてよい方向に向かうと念じるばかり。

しょっぱいものも糖分もいろいろ制限があるので、おせち料理も食べられるものは少なく、おもちもお雑煮の汁は飲めない。子どものころから好きだった伊達巻のほかは、ほとんど食べませんでした。

平凡でもなんとか暮らせる庶民の生活。「金はなくとも楽しい人生、あったらあったでなお楽しい」を今年も続けていきますが、「あったらあったで」の金は今年も入りそうにない。でもいいんです。

無料観覧でも楽しい暮らし。

和田誠 週刊文春1月新春号の表紙絵(1986?)

<つづく>