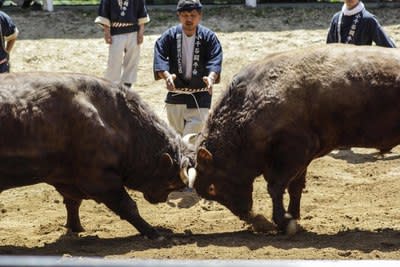

▲東山の春は牛の角突きとともに始まる

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

▲前場と後場の最初に、勢子に取り組みが発表され承認される

例年、5月3日は牛の角突きの初場所である。最近は「古志の雪まつり」に合わせて山古志の方で3月に角突きをしているみたいなんだけれど、小千谷は毎年緑香るこの時期が初場所となる。

▲小千谷の名物司会の佐藤さん(左)はこの初場所で引退とのこと。今後は、奥の観光協会のイケメンと、もう一人の勢子のイケメンが担当するのだそうだ。

越後の角突きは、南総里見八犬伝にも描かれている伝統ある神事。国内にはいくつかの角突き・闘牛の文化があるのだけれど、国の重要無形民俗文化財に指定されているのは越後の角突きだけである。

▲牛は基本的自分たちの意思で頭を付けてグイグイと押し合う角突きを始める。最初はそろっと頭を付ける程度だが、コイツおもしろいや!と思うと息を合わせてゴツンと頭をつけあう。勢子はそれを見守る

▲停滞した角突きを活性化させるのも勢子の役目。腰を落とし、手を叩き、「よしたー!」と大きな声を上げて手を広げて牛を鼓舞する。「よした」は人間にも使われる「よくやった、いい子だ」って意味の方言。上の勢子は鼻紐を腰につけているから、いざというときに牛の鼻を掴める人だ。下の勢子は小千谷の勢子勢では1、2を争うイケメン。

この角突きは神事のため、勝ち負けはない。すべて引き分けとなる。山深い中で助け合いの精神で生活してきた古くからこの地域に住む人々は、勝ち負けが決まって面白くない人が出ることを意識的に避けたのかな。それがが神事にふさわしく、どこか魅かれるのである。

▲よしたぁ!

▲ほら、よしたぁ!! 左のお兄ちゃんはほっそりしているのに、牛の扱いがうまくて感心する。牛の間に入るのもなかなかいい

▲ほぅら、よしたぁ!!

▲よしたぁ!!!

▲勢子は牛の近くで牛の状況を観察し続ける

▲牛の目をじーっと見る勢子

▲牛の観察は勢子の重要なお仕事。この勢子は、牛の後ろ脚に引っ掛ける綱を肩に掛けている

とはいえ、牛をどうやって引き分けるかというと、ここに勢子という人が介在する。勢子が牛の状況を見てこれで十分だということで角突きをやめさせる。

▲勢子長の手が上がった!

勢子長が手を上げるのがその瞬間。聞き分けよくさっと分けられる牛もいるが、牛としても頭を突き合わせるのは本能を刺激されることらしく、なっかなか止めない組もある。そんな牛の真ん中に割って2頭の牛を分けるのが勢子の役目。

▲離れて見ていた勢子がわらわらと集まる

▲後ろ足に綱をかけ、前に行こうとする牛の動きを封じ、勢子が対抗牛の鼻を取りに行く

▲紐を抜け出して場内を疾走する牛と、追いかける勢子。個人的には、カメラマンたちのレンズのお値段が気になる!

小千谷の勢子は、揃いの法被を着ているので統一感があってかっこいい。これは強く主張したいところである(山古志はTシャツなのがいまいち)