『夏旅2024』⑬。長寿寺から善水寺に向かう。10km位離れているので30分ほどで到着。こちらの駐車場はあまりに広く、バスも何台も停められそうだが、停まっているのは3台くらいであった。掃除が行き届いていてすぐのところに寺務所はあるが、不在。やむなく呼び鈴を押すと遠くから女性が走って来てくれ、入山料をお支払いする。

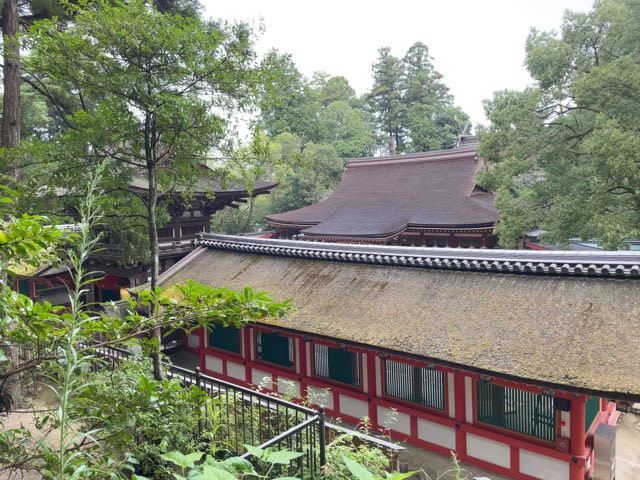

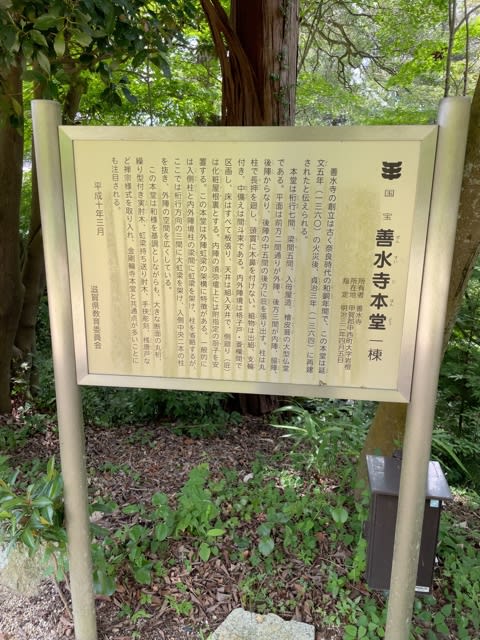

参道に入ると左右に幾つもの建物があるが、まずは本堂を目指す。1366年築の入母屋造総檜皮葺の立派な建物で屋根の曲線が美しい。1954年に国宝に指定されている。靴を脱いで本堂に上がり、廊下を半周して中に入る。

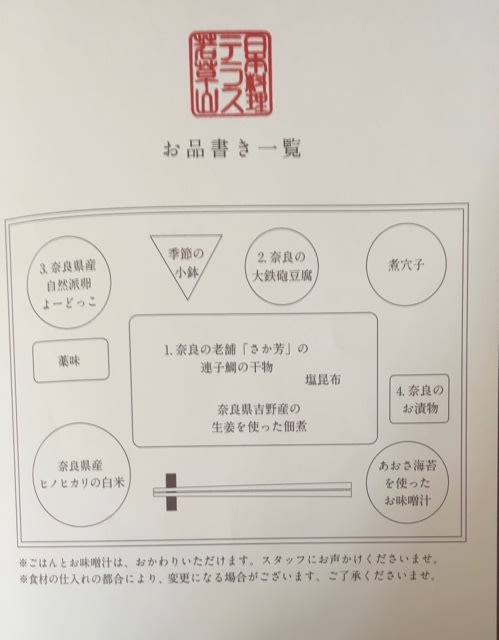

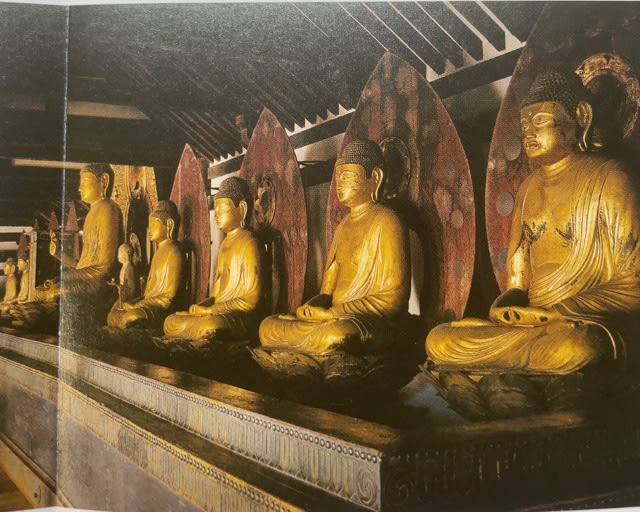

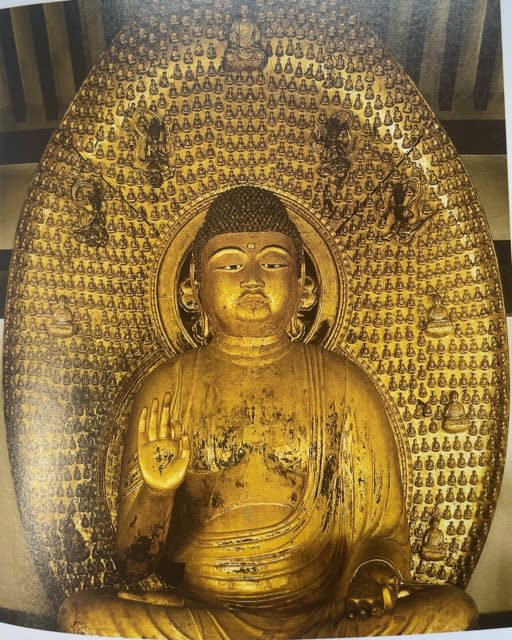

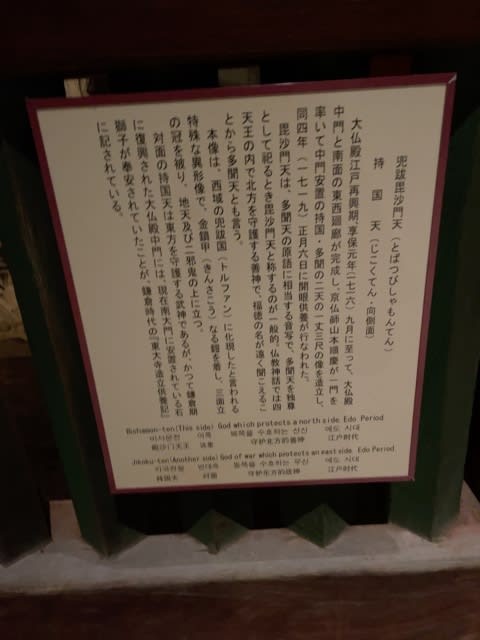

ちょうど住職がいらして説明をしながら中を見せていただけることになる。須弥壇にはご本尊の薬師如来像(秘仏、重文、お厨子の中で見れない)をはじめ梵天・帝釈天像(重文)、四天王像(重文)、不動明王像(重文)、兜跋毘沙門天像(重文)、僧形文殊菩薩像(重文)、誕生仏像(重文)と表裏にわたり沢山の仏像が並べられている。

さらにこのお寺の名前の由来などのお話を聞く。縁起は奈良時代和銅年間(708〜715年)に元明天皇勅願により鎮護国家の道場として草創され、和銅寺と号した。日照りのため川の水が少なく窮していたところ、寺の東側にある百伝池の中より薬師仏を勧請された。雨乞いの祈祷を7日間行ったところ、大雨が降り、木材を流すことができた。また、桓武天皇が病気となられたときに平癒の祈祷を行い、水を献上したところ天皇の病気が治り、この縁をもって善水寺の寺号を賜った。

本堂と元三大師堂の間に池があり、美しい庭が設えているが、今も水が湧き上がっている。元三大師には慈恵大師良源の等身大の尊像が安置されている。東京の深大寺と同じであった。

ほかにも観音堂、行者堂、六所権現社なども境内にはある。因みに本堂以外の塔や仁王門などは1571年に信長により焼き討ちに遭っているが、本堂のみは逃れることができた。

私たち以外には参拝者もなく、じっくりと沢山の仏像を見ることができ、内容の濃い時間を過ごすことができた。常泉寺には入れなかったが、それぞれのお寺の歴史や中にいらっしゃる仏像の素晴らしさを堪能することが出来たのである。(以下、次回)