『夏旅2024』④、室生寺を後に国道369号線、さらに元走っていた国道165号線に戻り、長谷寺を目指す。国道はアップダウンは多いが快適に走る。路面は雨が降ったようで濡れているが、今は降っていない。右に『長谷寺』と書いた矢印を信じて曲がるが、急に狭くなり、道の両側にお土産物屋や小さな旅館などが並び始める。

道はどんどん狭くなり、かつてきた時のことを思い出すが、戻るわけにも行かず走るとようやく山門近くの駐車場を見つけ、停める。3時近いこともありガラガラだが、管理をしているおばあちゃんが出てきて停める場所を指示される。逆らうのも面倒なので駐車。

そこから再び狭い道を歩いていくと呼び込む茶屋のおばあさん、懐かしい風景である。仁王門に向かう石段を上がると参拝券を購入、目の前には有名な登楼(のぼりろう)、これを登り始める。

左右には花が植えられていて春はさぞかし綺麗であろう。歓喜院など長谷寺六坊が左右に建つ。一度右に曲がり、さらに左に曲がってようやく鐘楼の下まで到着。390段は登りがいがある。

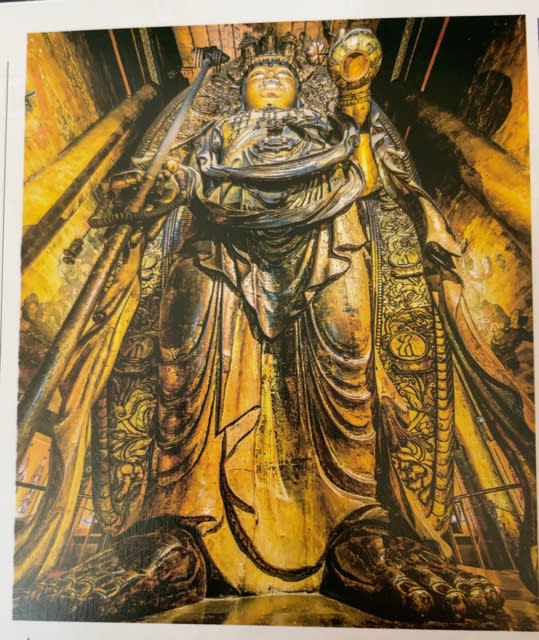

長谷寺の鐘楼は登楼の上に設えてあり、奥には愛染堂。団体がいたため、これを避けながら本尊にお参りする。本尊は十一面観音像、高さは10m以上もあり、迫力満点。右手には錫杖を持ち、石の上に立っている。本堂は何度も火災に遭っていて今のお像は1538年に造られたものである。

その後、御朱印を頂き、本堂の舞台の方に行く。下には門前町を見ることができ、周囲の低い山を臨む。長谷寺は686年に道明上人が天武天皇のために『銅板法華説相図』を初瀬山西に安置したことから始まる。真言宗豊山3000寺の総本山で東京ならば護国寺などが関係する。相方の義父母が眠るお寺もこれに含まれ、そうした縁もあり参拝した。

帰りに再び登楼を下ると、たくさんの蓮の鉢があり、中には美しく花を咲かせるものもあった。

ここから天理市までは30分程度、午後4時半にはホテルに着いたが、かなりの荒天となった。しかし、天理駅前ということもあり、地下道を通り、スタンプをゲット。

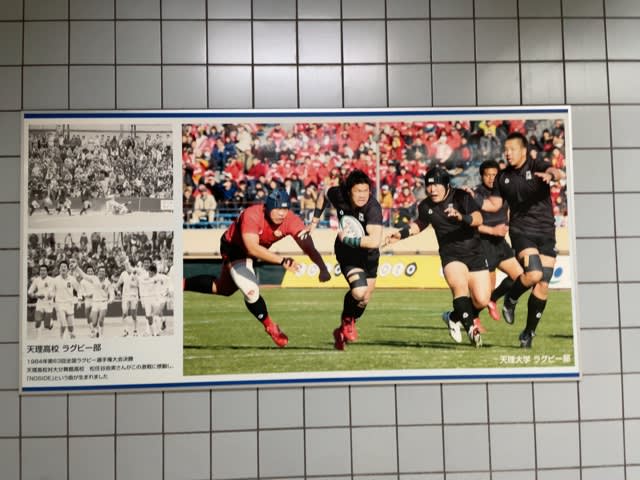

地下道には天理大学ラグビー部や天理高校野球部、出身の柔道家かどのパネルがあり、いかにスポーツが盛んなのかに感心した。(以下、次回)