静岡旅行③。THE HAMNAKO(大和ロイヤルホテル系列)で1泊、前日のチェックインでは30分ほど待たされ、驚いた。

しかし、夕食のバイキングもなかなか美味しく、部屋も風呂快適に過ごす。特に夕食時の浜名湖に沈む夕陽は綺麗だった。

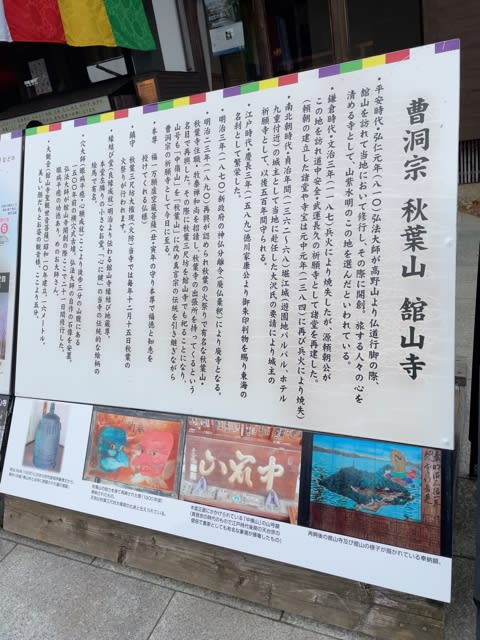

前日は観光は水族館1ヶ所の他はどこにも行かなかった。それもあり、今日は朝から行動。温泉の名前では有名な舘山寺にお参りに行く。ホテルから近道ということではまゆう大橋(料金210円)を使って行くがあんなわずかな距離で210円は高いと車内で論議に。

道は空いていて9時には舘山寺駐車場に到着。急な階段を登るが、足元にはスミレの花、思わず見とれる。目の前には本堂、本当に海に面して建っている。御朱印を頂き、うなぎみくじを引く。やはり、うなぎだけに竹(中吉)であった。

火除の神である秋葉山大権現、隣には大きな天狗の面が飾られていた。

お隣には愛宕神社、その横の坂道を登り、さらに階段を登ると大きな聖観音像がそそり立っている。昭和12年に作られたもので高さは16mある。奥には菜の花や河津桜が植えられ庭園のようになっている。

観音様の前を左に行くと小屋があり、無人。中には商品の草鞋が大から小まで並んでいる。さらに先の岩まで歩きにくい道を行くと奥に浜名湖が見える眺望が良いところに出る。

再び観音様のところまで戻り、少し先に行くと十字路となる。まずは右に行くと穴大師と言われる祠がある。ここは弘法大師が舘山寺を作られた際に仮堂として使われた古墳。奥には仏様がいらっしゃり、目を治してくれるという伝承が残る。私も目は気になるため、腰を屈めて中に入りお参りをする。だんだん目が慣れて仏様の姿を見ることができた。

先程の十字路に戻り、そのまままっすぐ進むと目の前に浜名湖が見えてくるが、ここも展望台。遠くまで開けていてよく見える。岬の先端を使い、地形をうまく生かして作られた舘山寺、小さな突端ではあったが広々とした、ゆっくりと海を見せてもらうこととした。

参道には孤独のグルメで井の頭五郎氏が食べた鰻屋さん『松のや』を発見、ただ、あまりに時間が早かったので今回は違う店の鰻にした。(以下、次回)