夏旅2023④、2日目は帯広を朝0730に出て広尾→襟裳岬→様似→浦河→新冠と225kmの長丁場を走る。

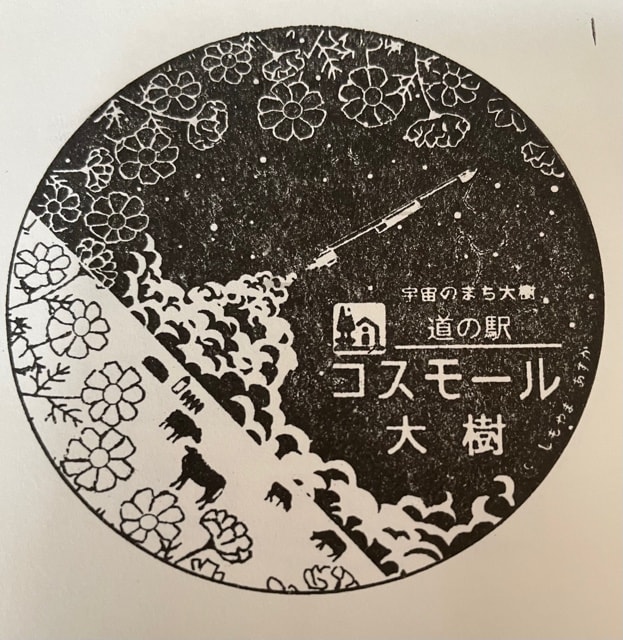

帯広広尾自動車道に乗り、終点の忠類大樹ICで下車、その少し先にある道の駅コスモール大樹で一休み。このあたりの道の駅は人が集まる場所らしい。ここまでが40kmw程度、広尾町を通り、黄金道路に向かう。

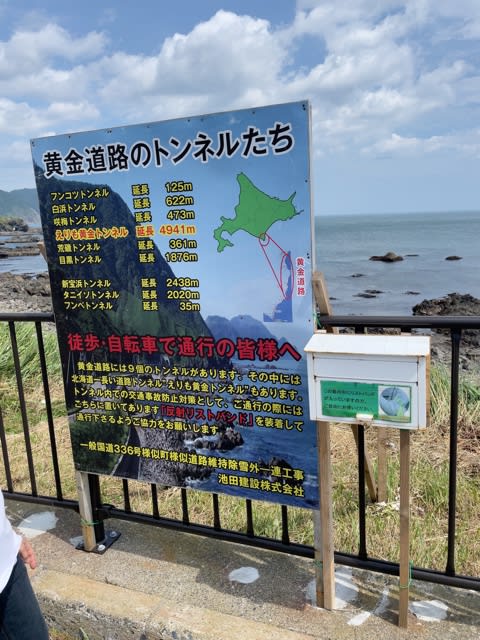

黄金道路とは広尾橋から襟裳岬までを結ぶ国道336号線の愛称である。断崖絶壁に作られた道で江戸時代より作り始め、本格的に着工したのが昭和2年、しかし難工事のため、完成したのは7年後である。そのため、黄金が敷き詰められるほど莫大な費用がかかった道路から黄金道路と呼ばれるようになった。

広尾橋からは左に海が広がり、右は断崖絶壁が続く。5分ほど行くと左側に滝が見えてくる。フンベの滝と呼ばれ、フンベとはアイヌ語で鯨が取れる浜という意味である。地下水が地上に表れ、落下する珍しい滝で冬には氷柱となるらしい。、

ここで海を見ると小さな舟が3艘、沖で昆布を取っている。これを舟に載せて、岸まで引き寄せると女性がこれを束ねる。さらに道路近くまで持ってくると軽トラに引き上げる滑車を付け、荷台まで引き上げ、載せる。これを石を敷いた場所まで持って行き、広げて干すのである。昆布干しの様子は見たことがあるが、昆布を取る現場を見たのは初めて。時の流れるのを忘れて暫く見ていた。

トンネルや隧道が続き、時々海が見えるようになってくるが、5キロ近くあるえりも黄金トンネル(2011年完成)をくぐるとようやく開ける。40年ほど前に同じコースを路線バスで通ったが、トンネルが増え、かなりスピードアップしている。

開けたところにある望洋台という小さなパーキングに車を置き、眺めるが雄大な海に沿うように道がつけられているのが分かる。

百人浜という砂浜が出てくる。名前は江戸時代末期にこの浜に南部藩の船がたどり着いたが、何とか生きて上陸下にも関わらず、100人以上が飢えと寒さで亡くなったという悲しい物語に由来する。ここまでは岩礁ばかりなのだが、海水浴もできる砂浜でオートキャンプ場もある。ようやく襟裳岬に到着、駐車場は昔のままであった。

襟裳岬は風が強くて有名だが、これを逆手に取り、風の館という観察施設ができている。

中に入ると岬を観察できるように一面広いガラス窓となっていて風に吹かれずに岬を見ることができる。望遠鏡も備えてあり、早速眺めたが、この日は海霧が出て突端までは見えず、海鵜は確認できたが、アザラシを見ることは出来なかった。(以下、次回)