『切手シリーズ』その52。切手シリーズも昨年11月以来だからかれこれ3ヶ月のブランクがある。今回は昭和30年代の社会インフラの充実の歩みを切手で振り返ってみたい。これを見ると、やはり1964年東京オリンピックを目指して日本の社会インフラは充実してきたことがよく分かる。

戦後インフラ完成として最初に発行されたのは1956年10月佐久間ダム完成記念、因みにこの年の切手趣味週間は東洲斎写楽作・海老蔵の切手である。このダムは今でも日本第9位の高さを誇る天竜川に完成した日本屈指の巨大ダムで大正時代から計画され、戦後の電力不足解消を目的に1949年から着手、7年の歳月をかけて完成させたものである。

次は1956年11月東海道本線電化完成記念。日本では戦前は軍事的な理由から電化は特殊な地域(例えば碓氷峠)と大都市の通勤電車以外は控えられていた。このため、東海道本線も東京~国府津は1925年に電化されたが、それ以外は非電化のままであった。しかし、戦後の石炭不足もあり、1950年ころ電化の機運が高まり、1956年に京都~米原が全線電化完成となった。これを受けて特急つばめ・はとが東京~大阪間を7時間30分で結ぶこととなった。その後、1958年には151系電車により6時間50分、さらに1964年10月には東海道新幹線開業により3時間10分(当初は4時間)と画期的に短縮された。

1957年11月小河内ダム竣工記念。奥多摩湖、正式には小河内貯水池は東京の補助水源として重要な位置付けにある。その開発の歴史は古く、計画は1926年、起工は1938年であるから戦争を挟み20年近くかかりようやく完成した。現在も水道専用貯水池としては日本最大級である。

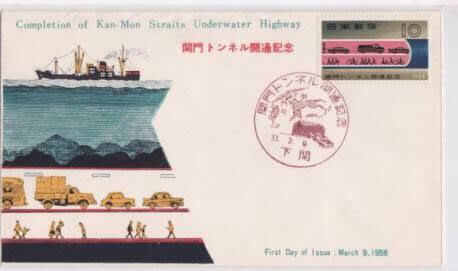

1958年3月の関門トンネル開通の切手。元は関門連絡船が運行していたが、その輸送力を上げるため1937年に着手、鉄道トンネルは1942年に完成している。しかし、その後のモータリゼーションの中で関門国道トンネルを建設、2重構造で上が車道、下が人道になっている。

気づかれた方もおられるかもしれないが、1958年12月に完成したのは東京名所の一つである東京タワー。しかし、実は完成時には記念切手は発行されていない。何と東京タワーのふるさと切手発行されたのは半世紀を経た2007年のことである。(以下、次回)