『鉄道シリーズ』その242。先日、1964年9月号の時刻表の話題を書いたがその第2弾。今回は面白い急行にスポットを当てたい。当時は東海道本線だけでも特急・急行、また昼行・夜行、さまざまな列車が走っていた。

東京駅・朝7時発第一こだま(当時は〇〇号ではなく、第一〇〇という列車名である)、ひびき、第一富士と特急が続き、急行六甲、特急第一つばめ、急行桜島、急行第一宮島、急行いこま、急行なにわ、急行霧島と11時までに優等列車は10本出る。

夜行の寝台付列車も1635発のさくら(長崎行)から始まり、みずほ(熊本・大分行)、あさかぜ(博多行)、はやぶさ(西鹿児島行)、急行出雲(浜田行)、急行那智・伊勢(鳥羽、新宮行)、急行能登(名古屋回り金沢行)、急行安芸(広島行)、急行銀河(大阪行)、急行すばる(大阪行)、急行瀬戸(宇野行)、急行明星(大阪行)、急行筑紫・ぶんご(博多、大分行)、急行彗星(大阪行)、急行あかつき(大阪行)、急行月光(大阪行)、急行金星(大阪行)、急行大和(湊町、和歌山市行)と2245発まで17本も出ていたのである。

これだけあれば変わった運行形態もあるはずとよく見ると最後に出る『大和』はかなり個性的。編成を見ると14両つないでいるが、うち5両は名古屋止まり、6号車は和歌山市行、7〜14号車は湊町行なのである

東京を2245に出て、名古屋には0545に到着、先頭の5両を切り離す。ここで逆編成(先頭が逆になる)となり、関西本線に入る。王寺駅で再び切り離し作業を行い、7両が天王寺経由で湊町(現在のJR難波)に0916に到着する。

一方、1両だけ切り離れされた2等寝台車は普通列車の519レに繋がれて和歌山市を目指す。(和歌山線内は普通列車)和歌山線内は殆どの駅を停車、1127に和歌山市駅に到着、東京を出てから約12時間掛かるのである。因みに和歌山市〜東京の直通運転は1962年3月から1968年9月までの6年間だけであった。ただ、B寝台車1両のみの寝台急行、これは是非一度見たかった。

もう一つ個性的な急行は九州を走っていた『フェニックス』。元々は1961年に博多〜西鹿児島(鹿児島本線回り)の気動車(キハ26)急行として運行を開始。これが1962年に日豊本線宮崎まで延長された

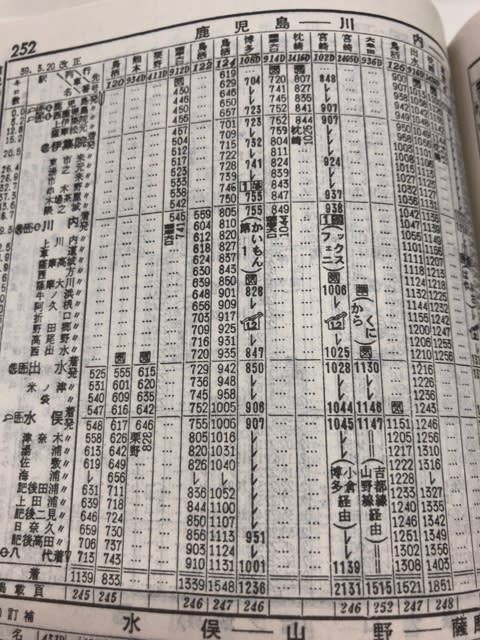

時刻表によると西鹿児島発0848、宮崎行だが日豊本線ではなく、鹿児島本線を走り、まず熊本に1212到着。博多には1415、小倉1518、日豊本線に入り、大分1750、宮崎には2131と12時間弱をかけて到着する。もちろん、西鹿児島〜宮崎は急行ひかりなどが走っていて西鹿児島発0859、宮崎着1110だから2時間11分で行くことができた。

ただ、フェニックスの凄いところはそれだけではない、鹿児島→熊本→福岡→大分→宮崎と九州7県のうち5県の県庁所在地を回っていることである。ひがな、こんな急行に九州周遊券で乗ることができたらさぞや楽しかっただろう。

私は古い時刻表をこんなふうに見はじめると時間はいくらでも使えてしまうのである。