『改めて日本語を考える』その23。日本語の慣用句・強調表現ではよく色を使う。まずは『赤』、例えば『赤の他人』『真っ赤な嘘』『赤っ恥』『赤裸々』などと使われる。

赤の他人は『阿伽(あか)』を由来とするという説もある(阿伽は仏前に供える水のことで他人には冷たいことが由来)が、この他の表現に色の『赤』とすると強調する際に使われたようである。

『白』は『白々しい』『しらばっくれる』という表現は『知る』と『白』を掛けたものと思われるが、『白ら(しら)』は明け透け、『ばくれる』は化けるという意味であり、化けているのが明け透け、見え見えのことを知らないフリをしているということのようである。

他にも『白日の下に晒す』『白紙に戻す』『白黒を付ける』などがある。

『黒』は『白』の対義、白が正義なら黒は悪と言った言い方に使われるものが多く、『腹黒い』『黒幕』『黒い霧』などは皆そうである。

面白いのは『這っても黒豆』という表現。黒い小さなものを指して黒豆と言ったが、これが這っても黒豆と主張する、つまり間違ってもこれを認めない者に言う言葉である。

『青』は色々な意味がある。『青(蒼)くなる』は恐怖のために血の気が引いて顔が青白くなる、『青筋を立てる』はこめかみに青く血管が浮くほど興奮する、『青二才』は未熟で経験の乏しい男。青い空を使った表現は『青雲の志』『晴天の霹靂』などがある。

私が好きな言葉として『人間至る所青山あり』、これは四字熟語で『人間青山』とも言う。青山とは墳墓のことで幕末の僧『月性』の言葉。世の中のどこで死んだとしても骨を埋める場所はある、ひいては大望を達するために故郷から出て活躍せよ、という言葉である。

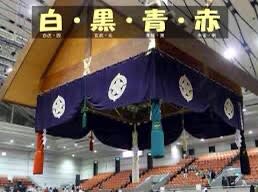

実はこれ以外の色を使う慣用句(四字熟語を除く)はあまりない。相撲の土俵の周りの総ではないが、やはり日本語は青赤白黒が昔から使われた色なのかもしれない。