アンテナショップ巡りその21。有楽町駅前の交通会館にはアンテナショップが多数集まっている。1階に北海道、大阪、全国各地の市町村を集めたものの3つの大規模なアンテナショップが元々あったが、最近は地下に小規模なアンテナショップが増殖中。

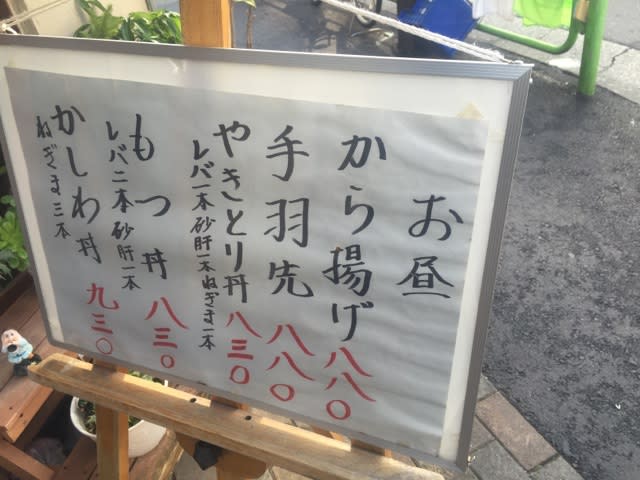

今回訪れたのは『ザ博多』という福岡県の自治体非公認のアンテナショップ。入り口には博多華丸・大吉のポップが立っており、あまおうを使ったスイーツが並ぶ。

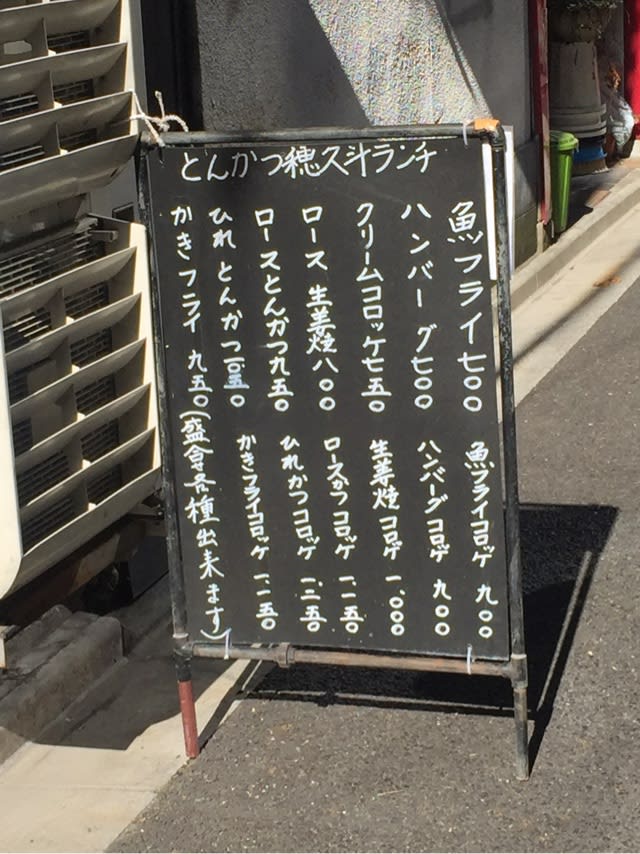

民間だからか売れ筋の商品が揃っている。明太子のやまやが明太子の漬け汁を利用して作った『メンツナカンカン』(中身はツナ、305円)。

博多ではだれでも知っているインスタントラーメンのうまかっちゃんが出しているラーメンスープを利用した『なべの素』、博多華美鶏の水炊きのスープなど博多を知る人ならば手に取りたくなる商品が目白押し(^.^)。

酒も醤油などの調味料、乾物類から博多ぶらぶらや二○加(にわか)せんべいなどローカルな菓子。店内では博多ローカルなCMが流されている。小さい店だが、博多ローカルな商品を買うならばお勧めスポットである。

同じフロアにも富山県、兵庫県、和歌山県、変わったところでは北海道美瑛町のアンテナショップが並んでおり、こちらも中々の盛況であった。また、時間があればゆっくり回って見たい。