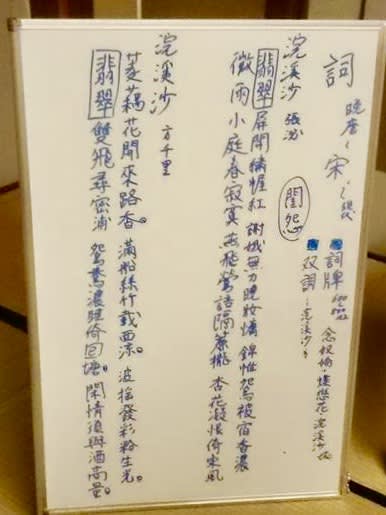

「詩」と「詞」の違いを学ぶ機会があった。といっても理解度はかなり低いかもしれないが、なんとなくこうだろう、という薄識で書くのは気が引けたが折角なので題材をあげてみた。

翡翠屏開繡幄紅,謝娥無力曉粧慵,錦帷鴛被宿香濃。

翡翠の屏風が開かれ、幔幕(まんまく)に、刺繍のあげばりの中に、花の中に、頬を赤くする。あれほど美しかった妃嬪も年を重ね、寵愛(ちょうあい)を失えば無気力になり、夜明けの化粧をしなくなり、にしきのとばりの内におしどりの掛布も能(よ)く滲みこませたお香が強くかおる。

微雨小庭春寂寞,鷰飛鶯語隔簾櫳,杏花凝恨倚東風。

春の細雨は寝殿前の中庭には春なのに寂しさと空しさが広がり、ツバメが飛び交い、鶯が春を告げているのにすだれの籠檻(かんろう/自由がない)のなかで隔離されているようなものだ。杏の花の季節には恨みを凝り固まるものであり、東の風に向かって正門に倚(よ)りかかる。

世の中はすべて春を示しているのに、いつまで待ってももう寵愛を受ける事は無い。前段はそれでもなお、寵愛を受ける準備は常にしていなければならない閨(けい/寝屋)のようすを詠い、後段は、探春の宴、行楽に対しても準備だけはしていなければいけない外部の景色様子を詠う。

上記にあるのは「詞」である。煎茶で教えていただいているのは「漢詩」という中国の古典詩。このたび、「詞」が初登場したのでこんがらがっている。文字だけを見ているとまったく変わらないのだが、前段と後段の情景などが異なるのが「詞」と理解した。書いた日や時間が違うが、ただテーマが同じようなので全体の意味としてつながって成立する。

「詩」は、起承転結があって、すべての文字の中で意味が成立するものだと理解したら、わりとすっきりしたわけである。

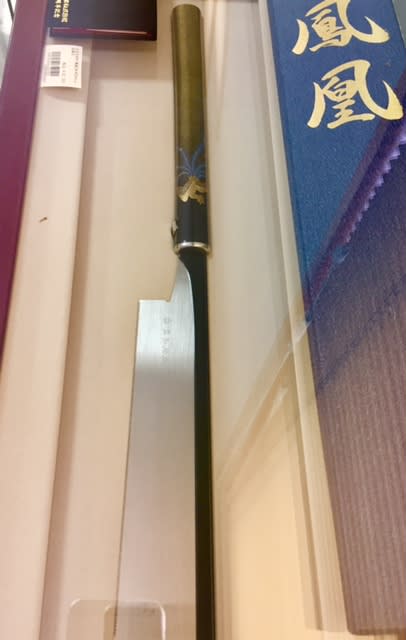

前回でも書いたように、煎茶稽古は「翡翠」がテーマだった。鳥の「カワセミ」、宝石の「ヒスイ」が登場し話の展開がされていった。

ともに色が特徴で"美しい"が共通の認識である。カワセミはだいたいが番(つがい)で行動するが、描かれるのは一羽が多い。美しいヒスイは"高貴"をイメージする。高貴な女性が旦那さんや恋人がいるにもかかわらず、いつも独りで寂しい想いをしている情景を「翡翠」を題材に「詞」で表現したものを今回は教えていただいた。

独りでモヤモヤとしながらまとめてみたが、なにせ想像力に乏しいおやじには、ちょいと難解であった。

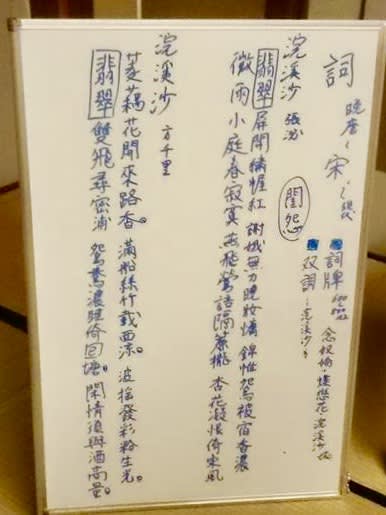

下段2枚の写真はYahooより転載

翡翠屏開繡幄紅,謝娥無力曉粧慵,錦帷鴛被宿香濃。

翡翠の屏風が開かれ、幔幕(まんまく)に、刺繍のあげばりの中に、花の中に、頬を赤くする。あれほど美しかった妃嬪も年を重ね、寵愛(ちょうあい)を失えば無気力になり、夜明けの化粧をしなくなり、にしきのとばりの内におしどりの掛布も能(よ)く滲みこませたお香が強くかおる。

微雨小庭春寂寞,鷰飛鶯語隔簾櫳,杏花凝恨倚東風。

春の細雨は寝殿前の中庭には春なのに寂しさと空しさが広がり、ツバメが飛び交い、鶯が春を告げているのにすだれの籠檻(かんろう/自由がない)のなかで隔離されているようなものだ。杏の花の季節には恨みを凝り固まるものであり、東の風に向かって正門に倚(よ)りかかる。

世の中はすべて春を示しているのに、いつまで待ってももう寵愛を受ける事は無い。前段はそれでもなお、寵愛を受ける準備は常にしていなければならない閨(けい/寝屋)のようすを詠い、後段は、探春の宴、行楽に対しても準備だけはしていなければいけない外部の景色様子を詠う。

上記にあるのは「詞」である。煎茶で教えていただいているのは「漢詩」という中国の古典詩。このたび、「詞」が初登場したのでこんがらがっている。文字だけを見ているとまったく変わらないのだが、前段と後段の情景などが異なるのが「詞」と理解した。書いた日や時間が違うが、ただテーマが同じようなので全体の意味としてつながって成立する。

「詩」は、起承転結があって、すべての文字の中で意味が成立するものだと理解したら、わりとすっきりしたわけである。

前回でも書いたように、煎茶稽古は「翡翠」がテーマだった。鳥の「カワセミ」、宝石の「ヒスイ」が登場し話の展開がされていった。

ともに色が特徴で"美しい"が共通の認識である。カワセミはだいたいが番(つがい)で行動するが、描かれるのは一羽が多い。美しいヒスイは"高貴"をイメージする。高貴な女性が旦那さんや恋人がいるにもかかわらず、いつも独りで寂しい想いをしている情景を「翡翠」を題材に「詞」で表現したものを今回は教えていただいた。

独りでモヤモヤとしながらまとめてみたが、なにせ想像力に乏しいおやじには、ちょいと難解であった。

下段2枚の写真はYahooより転載