今日は立春。

二十四節気の一つ。暦の上で春が始まる日。快晴に恵まれているが、寒波続行中で春の兆しは微塵も感じられずお預け。

立春の前日が節分。至るところで節分祭が行われたようだ。地域の特徴をいかした節分祭の中でも、神戸 長田神社の節分祭は室町時代から受け継いでいる古式床しい伝統神事として有名のようである。

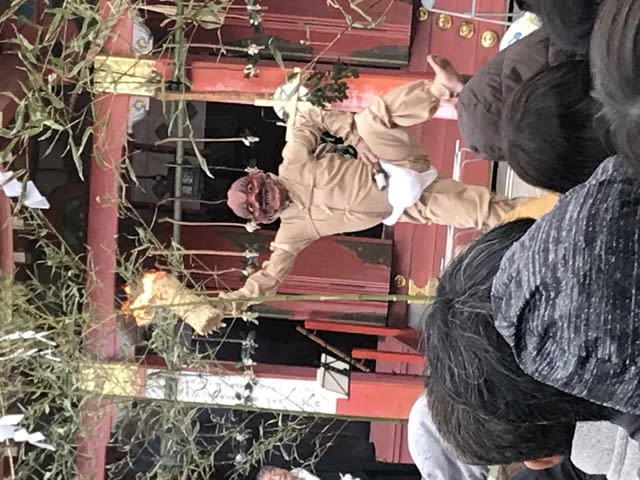

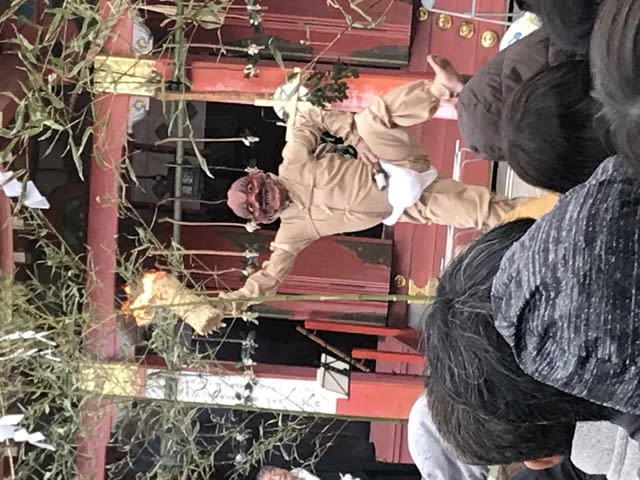

昨日、この節分祭を観に行ったが、みぞれ混じりの寒さに震えながら追儺(ついな)式というのを鑑賞させていただいた。

観ただけでは理解し難いので調べてみると、古式神事の荘厳さを感じさせる神事というのがわかる。

鬼役になる方々の本番までの禊ぎは半端ではない。具体的には前日から鬼役の禊ぎが始まる。何よりも当日の朝の、7名の鬼役の方たちは、須磨浦海岸で海に浸かり心身ともに清め神々の遣いに変身する。そして浜で褌いっちょうで舞の練習を重ねる、という。

通常なら鬼は嫌われるものであるが、この追儺式に登場する7匹の鬼は、神からの使者として登場するようである。

たいまつの炎で種々の災いを焼き尽くし、太刀で寄り来る不吉を切り捨て、天地を祓い国土を清め、一年の無病息災を願うと同時に、一陽来復の春が再び巡り来るのを喜び祝う。

7匹の鬼は、一番太郎鬼(いちばんたろうおに)、赤鬼 (あかおに)、青鬼(あおおに)、姥鬼(うばおに)、呆助鬼(ほおすけおに)、大役鬼といわれる餅割鬼(もちわりおに)、尻くじり鬼(しりくじりおに)の七匹の鬼、又太刀役(たちやく)と云う五人の童児(十歳前後)、肝煎り(きもいり)という世話人等数十名が奉仕する。

追儺式典は午後からあり1時から6時ごろまで順次それぞれの鬼の踊りが続く。最後に、この行事の最高調の見せ場である餅割行事がある。餅割鬼、尻くじり鬼の二匹により「泰平の餅」「六十四州の餅」「影の餅」を斧・槌で割ろう(災厄解除の祓を意味する)といろいろな面白い所作を繰りひろげ繰り返しながら踊り、最後に「影の餅」を斧で割る。

鬼が持って踊るミニサイズのたいまつと餅花を災難よけに授かる習わしがある。

今年も新しい一年が始まった。一陽来復(福)の春を心待ちにしている。

長田神社の公式 HPを参照。

一部の写真は HPから転載。