写真のものは、神戸での写仏写経曼荼羅アート講座の課題である。

そして明後日の泉佐野市での講座も同じ課題で、参加された方たちにチャレンジしていただこうと思っている。

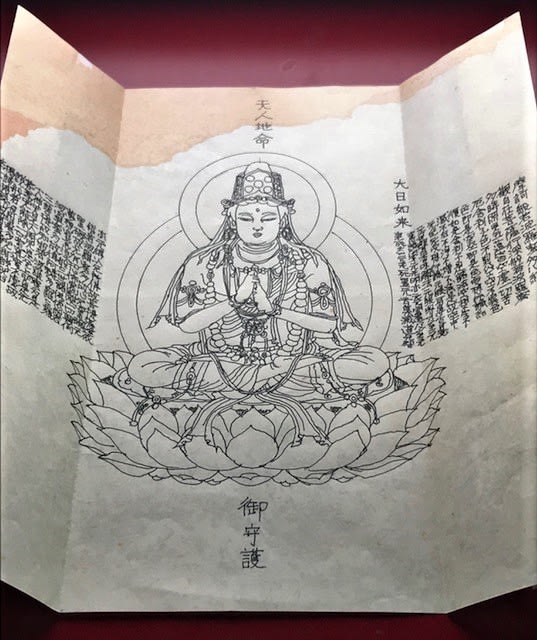

今回は「御守護」。お守りつくりである。和紙を折りお札形にすることから始める。

仏画は、自身の干支の仏画を写し、そして般若心経を書き綴る。心経を綴る場所、形は自由である。

ただ、中に、自身の名前と祈願(漢字4字)をいれるというのが約束ごと。封印は同じように自身の干支の梵字で締める。

できたお札をどうするかも自由である。柱に飾るのも、また仏壇の引き出しにしまうのもよかろう。

ただ、強い思いこめて作った、世の中に一つしかない自分だけの祈願札なので、自分の身近に置くのがよかろう、と思う。

そして明後日の泉佐野市での講座も同じ課題で、参加された方たちにチャレンジしていただこうと思っている。

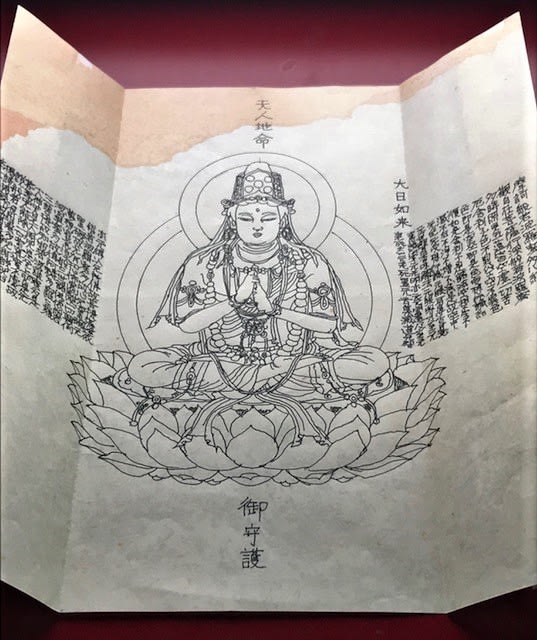

今回は「御守護」。お守りつくりである。和紙を折りお札形にすることから始める。

仏画は、自身の干支の仏画を写し、そして般若心経を書き綴る。心経を綴る場所、形は自由である。

ただ、中に、自身の名前と祈願(漢字4字)をいれるというのが約束ごと。封印は同じように自身の干支の梵字で締める。

できたお札をどうするかも自由である。柱に飾るのも、また仏壇の引き出しにしまうのもよかろう。

ただ、強い思いこめて作った、世の中に一つしかない自分だけの祈願札なので、自分の身近に置くのがよかろう、と思う。