こども2法案の論点 衆院審議から③ 人員と予算こそ

圧倒的に足りない現場のマンパワーや子ども関連予算を思い切って増やすことこそ、子どもを支える活動をしている人たちの一番の願いです。これに応えず、こども家庭庁に組織を一本化するだけでは問題の解決にはなりません。

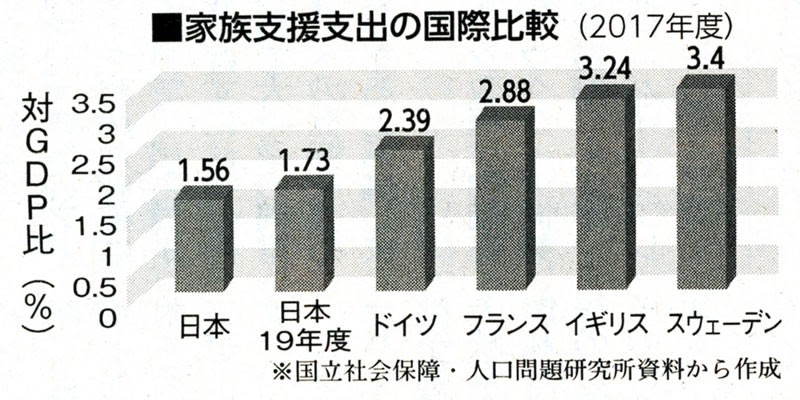

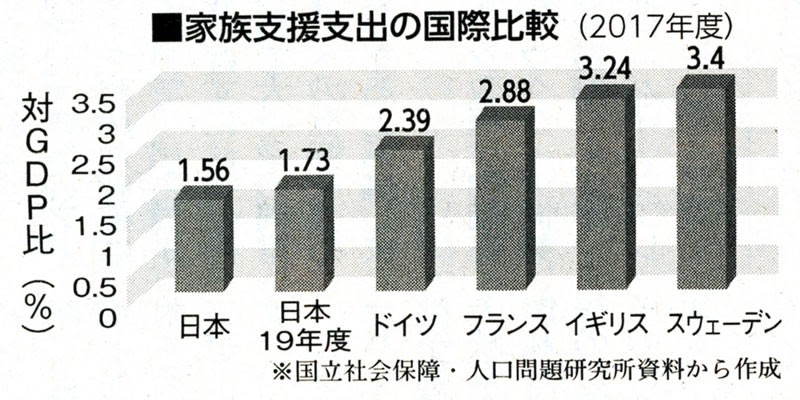

日本政府が2019年度に児童手当や保育所の費用など家族支援にあてた支出は対国内総生産(GDP)比で1・73%。17年度で3%前後の英仏などと比べて大きく立ち遅れています。

(グラフ)

GDPに占める小学校から大学に相当する教育までの公的支出の割合も18年で2・8%と経済協力開発機構(OECD)諸国平均の4・1%を大きく下回り、比較可能な37カ国中最低水準となっています。

こうした実態を踏まえて、「子ども予算の倍増」を求める声が関係者の間で広がるなか、岸田首相も「子ども政策に関する予算」について、「将来的に倍増を目指していきたい」(4月19日の衆院本会議)と言わざるを得なくなっています。

首相は応じず

ところが首相は具体的な要求には、一切応じようとしていません。日本共産党の塩川鉄也議員が同本会議で学校給食費や子どもの医療費の無償化を行うのかとただすと、「各自治体でご検討いただくことだ」と答弁。児童手当の拡充には「子ども政策全体の中で検討を行っていくべき事項だ」と明確な回答を避け、児童扶養手当の拡充には「慎重な検討が必要」などと述べています。

子ども政策の財源についても「社会全体でどのように負担していくのかという観点から幅広く検討していく」と述べるだけで、富裕層優遇の金融所得課税の見直しをあっという間に棚上げした首相のもとでどのような負担方法が検討されるのか懸念は深まるばかりです。

倍増といっても基礎となる現在の子ども政策関連予算の規模すら「現時点では具体的に申し上げるのは困難」(野田聖子こども政策担当相、同22日の衆院内閣委員会)というもので、実現時期も目安も示されていません。

首相には「予算倍増」の掛け声の中身が厳しく問われています。

倍増いうなら

日本共産党の本村伸子議員は同27日の同委員会で、保育士1人で4、5歳児30人を見る配置基準は74年前の基準だと指摘。子どもを大切にしていない基準は一刻も早く見直すべきで、予算倍増というならこれをまず改善すべきだと主張しました。

今こそ、憲法の基本的人権と子どもの権利条約が掲げる権利を実現する政治への大転換が必要です。

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年5月10日付掲載

GDPに占める小学校から大学に相当する教育までの公的支出の割合も18年で2・8%と経済協力開発機構(OECD)諸国平均の4・1%を大きく下回り、比較可能な37カ国中最低水準。

義務教育の無償化でも、教科書の無償化は実現しているものの、給食費、美術や工作などの文具費、体育の体操着、通学費などの無償化は実現されていない。

子どもを手厚く見守るための保育士や教員の定員増も求められています。

圧倒的に足りない現場のマンパワーや子ども関連予算を思い切って増やすことこそ、子どもを支える活動をしている人たちの一番の願いです。これに応えず、こども家庭庁に組織を一本化するだけでは問題の解決にはなりません。

日本政府が2019年度に児童手当や保育所の費用など家族支援にあてた支出は対国内総生産(GDP)比で1・73%。17年度で3%前後の英仏などと比べて大きく立ち遅れています。

(グラフ)

GDPに占める小学校から大学に相当する教育までの公的支出の割合も18年で2・8%と経済協力開発機構(OECD)諸国平均の4・1%を大きく下回り、比較可能な37カ国中最低水準となっています。

こうした実態を踏まえて、「子ども予算の倍増」を求める声が関係者の間で広がるなか、岸田首相も「子ども政策に関する予算」について、「将来的に倍増を目指していきたい」(4月19日の衆院本会議)と言わざるを得なくなっています。

首相は応じず

ところが首相は具体的な要求には、一切応じようとしていません。日本共産党の塩川鉄也議員が同本会議で学校給食費や子どもの医療費の無償化を行うのかとただすと、「各自治体でご検討いただくことだ」と答弁。児童手当の拡充には「子ども政策全体の中で検討を行っていくべき事項だ」と明確な回答を避け、児童扶養手当の拡充には「慎重な検討が必要」などと述べています。

子ども政策の財源についても「社会全体でどのように負担していくのかという観点から幅広く検討していく」と述べるだけで、富裕層優遇の金融所得課税の見直しをあっという間に棚上げした首相のもとでどのような負担方法が検討されるのか懸念は深まるばかりです。

倍増といっても基礎となる現在の子ども政策関連予算の規模すら「現時点では具体的に申し上げるのは困難」(野田聖子こども政策担当相、同22日の衆院内閣委員会)というもので、実現時期も目安も示されていません。

首相には「予算倍増」の掛け声の中身が厳しく問われています。

倍増いうなら

日本共産党の本村伸子議員は同27日の同委員会で、保育士1人で4、5歳児30人を見る配置基準は74年前の基準だと指摘。子どもを大切にしていない基準は一刻も早く見直すべきで、予算倍増というならこれをまず改善すべきだと主張しました。

今こそ、憲法の基本的人権と子どもの権利条約が掲げる権利を実現する政治への大転換が必要です。

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年5月10日付掲載

GDPに占める小学校から大学に相当する教育までの公的支出の割合も18年で2・8%と経済協力開発機構(OECD)諸国平均の4・1%を大きく下回り、比較可能な37カ国中最低水準。

義務教育の無償化でも、教科書の無償化は実現しているものの、給食費、美術や工作などの文具費、体育の体操着、通学費などの無償化は実現されていない。

子どもを手厚く見守るための保育士や教員の定員増も求められています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます