参議院選挙の比例代表選挙区

参議院の総定数は242人。その半数121人を3年毎に選挙する。

その内訳は、各県に定数が割り振られた選挙区選挙の73人と全国が1つの選挙区の比例代表選挙の48人を選びます。

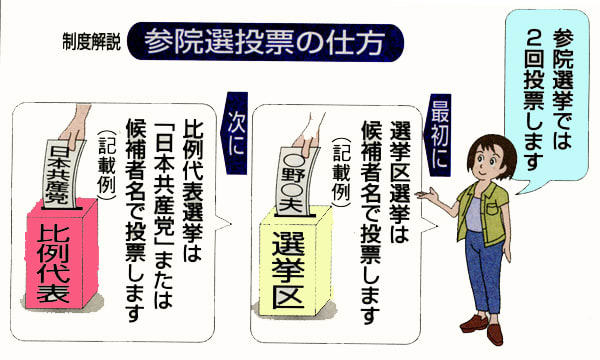

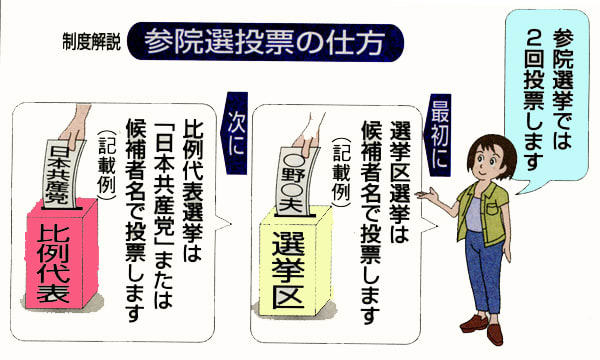

有権者、つまりあなたは、今回の投票で、選挙区選挙と比例代表選挙の2回の投票をします。

選挙区選挙は、全国で73人。各県に割り振られる定数は単純計算で、1.55人。定数は、人口の多い県には多く、少ない県には少なく割り振られるので、ほとんどの県は定数1人になります。

定数が2人の都道府県は、北から、北海道、宮城、福島、新潟、茨城、長野、静岡、岐阜、京都、兵庫、広島、福岡の12県。

定数が3人の都道府県は、千葉、埼玉、神奈川、愛知、大阪の5県。

定数が4人の都道府県はありません。

定数が5人の都道府県は東京のみ。

つまり、47都道府県中、29都道府県が定数1。約6割になります。

つまり、全国の半数以上の県が小選挙区制になっています。

国民の少数の意見が反映されにくい制度です。

比例代表選挙は、全国で48人。こちらは、全国が1つの選挙区ですので、地域による格差はありません。

投票は、政党名による投票と、各政党が届け出た候補者名による投票の両方ができます。

当選者数の割り出しは、各政党の政党名による投票と各政党が届け出た候補者の名前による投票の合算の得票数によって決まります。

つまり、国民の意見を比較的正確に反映させる制度です。

今年7月の20才以上の人口は推定で1億412万人。(総務省の資料)

前回(2004年)は、有権者1億258万人だったので、約154万人増えています。前回の投票率は56.54%。今回は、前回より有権者の関心が高まっているので、60%を超えることは確実でしょう。

日本共産党は、今回の参議院選挙で比例5議席をめざしています。

定数48のうち5を取るのですから、単純計算で得票率10.4%です。

投票率60%として、投票総数6247万人。

共産党が5議席取ろうとするなら、単純計算でそのうちの649万票を取らないと獲得できません。

実際、共産党は、650万票、得票率10%をめざしています。

まさに、ぎりぎりの線です。

前回(2004年)、共産党の得票数は436万票、得票率7.5%で獲得議席4でした。あと13万票足りなかったら3議席になっていました。

今回は、投票率が上がることが予想されるので、いかに無党派層、他党支持層に食い込むかが問われます。

最後の最後まで、”比例を軸”に、支持を広めることが大切です。

【投票の仕方】

参議院の総定数は242人。その半数121人を3年毎に選挙する。

その内訳は、各県に定数が割り振られた選挙区選挙の73人と全国が1つの選挙区の比例代表選挙の48人を選びます。

有権者、つまりあなたは、今回の投票で、選挙区選挙と比例代表選挙の2回の投票をします。

選挙区選挙は、全国で73人。各県に割り振られる定数は単純計算で、1.55人。定数は、人口の多い県には多く、少ない県には少なく割り振られるので、ほとんどの県は定数1人になります。

定数が2人の都道府県は、北から、北海道、宮城、福島、新潟、茨城、長野、静岡、岐阜、京都、兵庫、広島、福岡の12県。

定数が3人の都道府県は、千葉、埼玉、神奈川、愛知、大阪の5県。

定数が4人の都道府県はありません。

定数が5人の都道府県は東京のみ。

つまり、47都道府県中、29都道府県が定数1。約6割になります。

つまり、全国の半数以上の県が小選挙区制になっています。

国民の少数の意見が反映されにくい制度です。

比例代表選挙は、全国で48人。こちらは、全国が1つの選挙区ですので、地域による格差はありません。

投票は、政党名による投票と、各政党が届け出た候補者名による投票の両方ができます。

当選者数の割り出しは、各政党の政党名による投票と各政党が届け出た候補者の名前による投票の合算の得票数によって決まります。

つまり、国民の意見を比較的正確に反映させる制度です。

今年7月の20才以上の人口は推定で1億412万人。(総務省の資料)

前回(2004年)は、有権者1億258万人だったので、約154万人増えています。前回の投票率は56.54%。今回は、前回より有権者の関心が高まっているので、60%を超えることは確実でしょう。

日本共産党は、今回の参議院選挙で比例5議席をめざしています。

定数48のうち5を取るのですから、単純計算で得票率10.4%です。

投票率60%として、投票総数6247万人。

共産党が5議席取ろうとするなら、単純計算でそのうちの649万票を取らないと獲得できません。

実際、共産党は、650万票、得票率10%をめざしています。

まさに、ぎりぎりの線です。

前回(2004年)、共産党の得票数は436万票、得票率7.5%で獲得議席4でした。あと13万票足りなかったら3議席になっていました。

今回は、投票率が上がることが予想されるので、いかに無党派層、他党支持層に食い込むかが問われます。

最後の最後まで、”比例を軸”に、支持を広めることが大切です。

【投票の仕方】