大震災5年300人調査から 被災者の願い⑤ 福島原発事故 戻りたい、戻れない…

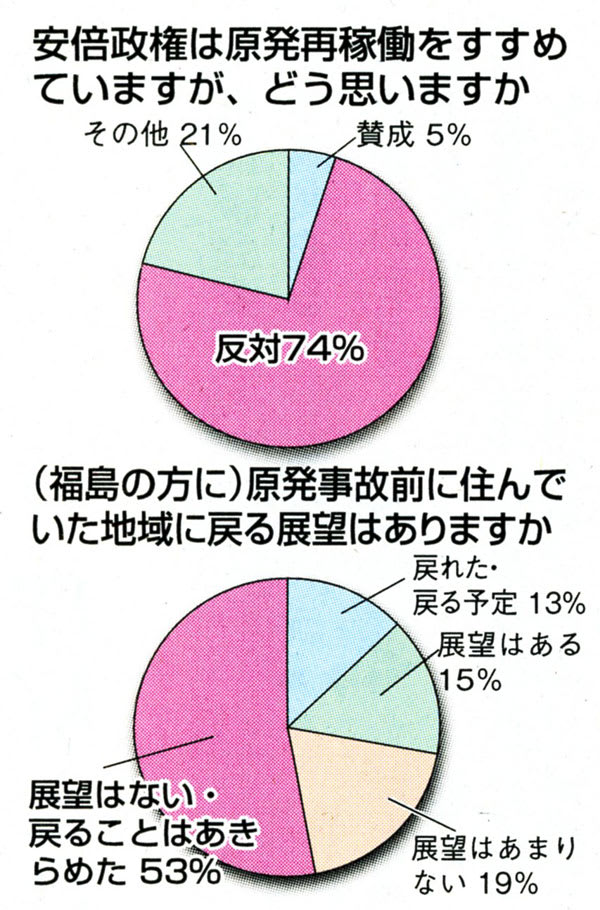

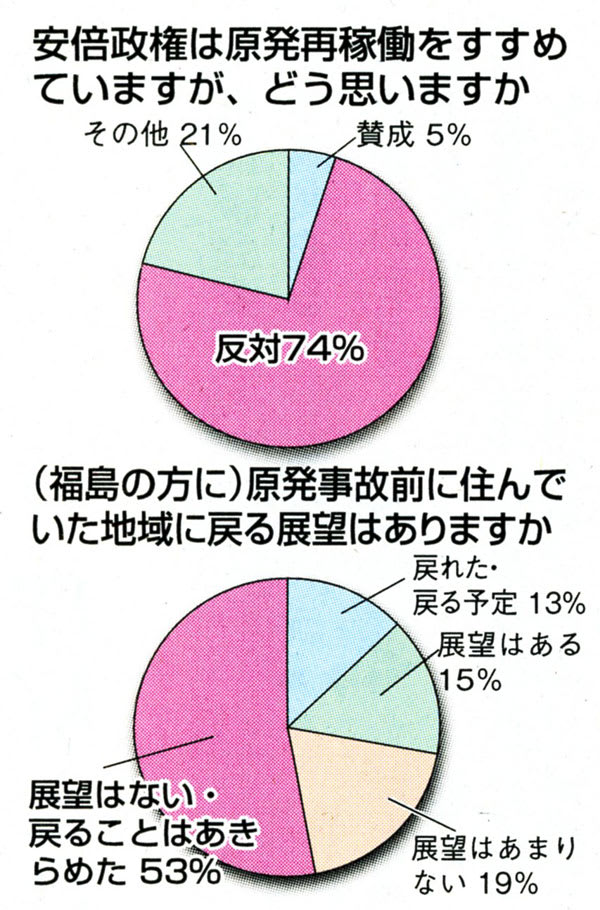

「安倍政権は原発を再稼働しようとしていますが、どう思いますか」。反対74%で、賛成はわずか5%です。「原発ゼロ」の民意ははっきりしています。

再稼働反対次々

福島県伊達市内の仮設住宅に飯舘村から避難している安斎徹さん(68)。「原発事故直後、屋内退避をさせられている間に実態を知らされることなく、相当被ばくさせられたと思う。原発事故の真相を隠し再稼働するのは反対。暴走する安倍首相を阻止するために野党は共闘して頑張ってほしい」

「福島第2原発も廃炉に決めてほしい」というのは、同県楢葉町からいわき市の仮設住宅に避難する女性(76)。「(避難指示が解除され)町には戻れることになったが、戻っても水を口に含めるのか不安だし、畑ができるのか心配です」

いわき市の仮設住宅に避難する立花静子さん(68)は「安倍首相は『原発は大丈夫』というが、また事故があったときでは遅い。誰が責任をとるのか。これだけの事故を起こしながら再稼働なんて信じられない」と語りました。

東北電力女川原発に近い宮城県石巻市の仮設団地に暮らす女性(58)はいいます。「原発再稼働には反対です。福島の原発事故で身にしみました」

石巻市内の別の仮設団地の男性(66)は「廃棄物の処分もできないものを進めるのはいかがなものか。いったん事故を起こしたらとんでもないものだから『想定外』なんていっていてはだめ」と話しました。

仮設住宅前で餅つきをするボランティアの青年たち=2月28日、福島県相馬市

「あきらめ」最多

福島の被災者に聞いた「原発事故前に住んでいた地域に戻る展望はありますか」。「展望はない」「戻ることはあきらめた」が最多で53%。「展望はあまりない」も19%で計72%にものぼりました。

福島市の仮設住宅に避難する吉田耕作さん(75)=浪江町=は「1、2カ月で帰れるつもりで急いでサンダルで避難した。そしたらもう5年もずっとここにいる。もう戻ることはあきらめた」と話しました。「帰還困難区域」に自宅があり、「再稼働は絶対だめ」という福島市の仮設住宅に避難する女性(84)=浪江町=。

「帰るのはあきらめた。いま息子夫婦と別々に暮らしていて孫にも会えない」

原発事故の被害者の困難は深刻です。戻りたい、戻れない、戻らない、被災者一人ひとりに事情があります。

福島県伊達郡桑折町の仮設住宅内に置かれた縁台に座っていた男性(77)は「毎日ここでたばこをふかしているだけ。南相馬市で農業をしていた。新しい母屋もあった。今その家はすべてサルやイノシシ、ネズミにとられてしまった。生業(なりわい)の再建が進まず、やる気力がでない。国や東電は口だけで『復興』といっていてもだめだ」と怒りをあらわにしました。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2016年3月17日付掲載

除染されて、避難指示が解除されることは、それはそれで必要なことなのですが…。

実際に住んで生活するとなると、二の足を踏んでしまうのが現実。

その除染すらままならない地域も残されている。

「安倍政権は原発を再稼働しようとしていますが、どう思いますか」。反対74%で、賛成はわずか5%です。「原発ゼロ」の民意ははっきりしています。

再稼働反対次々

福島県伊達市内の仮設住宅に飯舘村から避難している安斎徹さん(68)。「原発事故直後、屋内退避をさせられている間に実態を知らされることなく、相当被ばくさせられたと思う。原発事故の真相を隠し再稼働するのは反対。暴走する安倍首相を阻止するために野党は共闘して頑張ってほしい」

「福島第2原発も廃炉に決めてほしい」というのは、同県楢葉町からいわき市の仮設住宅に避難する女性(76)。「(避難指示が解除され)町には戻れることになったが、戻っても水を口に含めるのか不安だし、畑ができるのか心配です」

いわき市の仮設住宅に避難する立花静子さん(68)は「安倍首相は『原発は大丈夫』というが、また事故があったときでは遅い。誰が責任をとるのか。これだけの事故を起こしながら再稼働なんて信じられない」と語りました。

東北電力女川原発に近い宮城県石巻市の仮設団地に暮らす女性(58)はいいます。「原発再稼働には反対です。福島の原発事故で身にしみました」

石巻市内の別の仮設団地の男性(66)は「廃棄物の処分もできないものを進めるのはいかがなものか。いったん事故を起こしたらとんでもないものだから『想定外』なんていっていてはだめ」と話しました。

仮設住宅前で餅つきをするボランティアの青年たち=2月28日、福島県相馬市

「あきらめ」最多

福島の被災者に聞いた「原発事故前に住んでいた地域に戻る展望はありますか」。「展望はない」「戻ることはあきらめた」が最多で53%。「展望はあまりない」も19%で計72%にものぼりました。

福島市の仮設住宅に避難する吉田耕作さん(75)=浪江町=は「1、2カ月で帰れるつもりで急いでサンダルで避難した。そしたらもう5年もずっとここにいる。もう戻ることはあきらめた」と話しました。「帰還困難区域」に自宅があり、「再稼働は絶対だめ」という福島市の仮設住宅に避難する女性(84)=浪江町=。

「帰るのはあきらめた。いま息子夫婦と別々に暮らしていて孫にも会えない」

原発事故の被害者の困難は深刻です。戻りたい、戻れない、戻らない、被災者一人ひとりに事情があります。

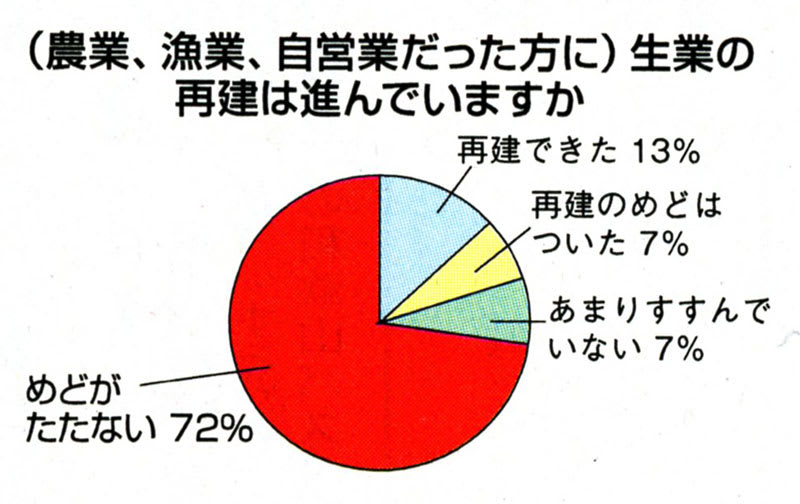

福島県伊達郡桑折町の仮設住宅内に置かれた縁台に座っていた男性(77)は「毎日ここでたばこをふかしているだけ。南相馬市で農業をしていた。新しい母屋もあった。今その家はすべてサルやイノシシ、ネズミにとられてしまった。生業(なりわい)の再建が進まず、やる気力がでない。国や東電は口だけで『復興』といっていてもだめだ」と怒りをあらわにしました。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2016年3月17日付掲載

除染されて、避難指示が解除されることは、それはそれで必要なことなのですが…。

実際に住んで生活するとなると、二の足を踏んでしまうのが現実。

その除染すらままならない地域も残されている。