憲法施行70年 先駆性を考える 第2部 基本的人権掲げて⑥ 朝日訴訟が問いかけるもの(下)

生存権を実現する力は

昨年2月、厚生労働省は2015年12月に生活保護受給世帯が163万4185世帯となり過去最多を更新したと公表。その後も最多更新が続いています。同3月には高齢者世帯が初めて全体の過半数を占めました(50・8%)。背景に低年金・無年金などによる高齢者の貧困の深刻化があります。孤立死、餓死なども続発し絶対的貧困が新たに問題となっています。

捕捉率15~18%異常に低い日本

本来保護を受けられるはずの人の保護率・捕捉率はフランスで91%、スウェーデンで82%などに対し日本では15~18%という異常に低い水準です。

自治体の窓口で「家族に頼れ」などの水際作戦が行われ、全体の0・5%程度の「不正受給」を誇大に宣伝し、保護への偏見を助長して、申請しにくくする環境がつくられています。最近では神奈川県小田原市で、市の保護課職員が「保護なめんな」などと書かれたジャンパーを着て受給者らを威嚇していたことが発覚し、市が謝罪しました。

受給者に対する、老齢加算の廃止など、内実を切り下げる不当な攻撃も続いています。

こうした状況の根本には政府が憲法25条は「努力目標」にすぎず、浅沼判決が示したような国に対する法的拘束力を認めていないことがあります。最高裁も、生存権実現の「国の立法裁量は広い」という態度です。

このもとで、「生存権はなぜ人権なのか」が改めて問われます。

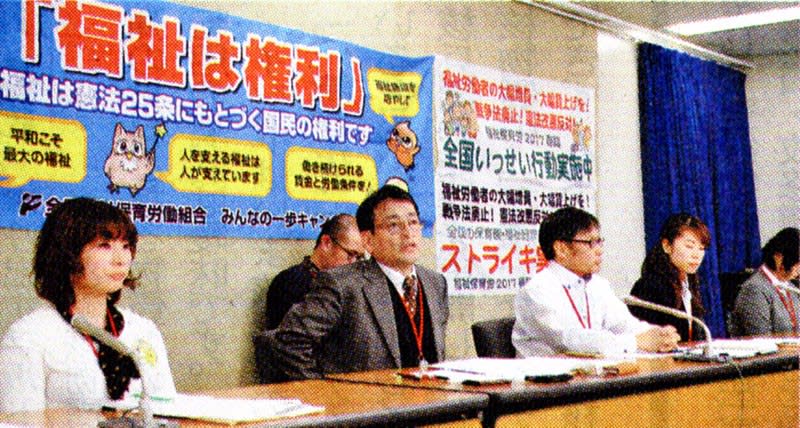

「最低賃金1500円」以上を求める集会で掲げられた憲法25条のプラカード=2016年3月、東京・新宿駅東口

政治変えることどうしても必要

渡辺治一橋大学名誉教授は、「資本主義の展開の下で、自由な経済活動さえ保障すれば幸福は達成できるという近代憲法の想定は不十分だと分かりました。生存権は、『自由』の名の下に貧困、格差、環境破壊を生んだ大資本の横暴から『個人の尊厳』を守るには、国の積極的出動が不可欠であるという認識に基づいて登場した現代的人権です」と指摘。そのうえで、生存権や勤労権などの社会権実現への特別の課題を強調します。

「表現の自由などの伝統的な自由権は、国家権力が個人の領域に踏み込んで侵害しないように権力を縛ることで保障されます。生存権をはじめとする社会権は、同じく権力を縛ると言っても、病気、失業、低賃金などの困難を放置する国家に対してその出動を義務づけることで保障される人権です」

こう述べて渡辺氏は、「生存権は、生活保護の改善、医療、介護、保育など社会保障の充実、労働時間規制や最低賃金の向上など、すべて政治・財政の出動により実現できる人権です。ですから、その人権の実現・確保には政治を変えることがどうしても必要になります」と語ります。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月23日付掲載

「生存権は、生活保護の改善、医療、介護、保育など社会保障の充実、労働時間規制や最低賃金の向上など、すべて政治・財政の出動により実現できる人権」

だからこそ、政治の力が必要。

生存権を実現する力は

昨年2月、厚生労働省は2015年12月に生活保護受給世帯が163万4185世帯となり過去最多を更新したと公表。その後も最多更新が続いています。同3月には高齢者世帯が初めて全体の過半数を占めました(50・8%)。背景に低年金・無年金などによる高齢者の貧困の深刻化があります。孤立死、餓死なども続発し絶対的貧困が新たに問題となっています。

捕捉率15~18%異常に低い日本

本来保護を受けられるはずの人の保護率・捕捉率はフランスで91%、スウェーデンで82%などに対し日本では15~18%という異常に低い水準です。

自治体の窓口で「家族に頼れ」などの水際作戦が行われ、全体の0・5%程度の「不正受給」を誇大に宣伝し、保護への偏見を助長して、申請しにくくする環境がつくられています。最近では神奈川県小田原市で、市の保護課職員が「保護なめんな」などと書かれたジャンパーを着て受給者らを威嚇していたことが発覚し、市が謝罪しました。

受給者に対する、老齢加算の廃止など、内実を切り下げる不当な攻撃も続いています。

こうした状況の根本には政府が憲法25条は「努力目標」にすぎず、浅沼判決が示したような国に対する法的拘束力を認めていないことがあります。最高裁も、生存権実現の「国の立法裁量は広い」という態度です。

このもとで、「生存権はなぜ人権なのか」が改めて問われます。

「最低賃金1500円」以上を求める集会で掲げられた憲法25条のプラカード=2016年3月、東京・新宿駅東口

政治変えることどうしても必要

渡辺治一橋大学名誉教授は、「資本主義の展開の下で、自由な経済活動さえ保障すれば幸福は達成できるという近代憲法の想定は不十分だと分かりました。生存権は、『自由』の名の下に貧困、格差、環境破壊を生んだ大資本の横暴から『個人の尊厳』を守るには、国の積極的出動が不可欠であるという認識に基づいて登場した現代的人権です」と指摘。そのうえで、生存権や勤労権などの社会権実現への特別の課題を強調します。

「表現の自由などの伝統的な自由権は、国家権力が個人の領域に踏み込んで侵害しないように権力を縛ることで保障されます。生存権をはじめとする社会権は、同じく権力を縛ると言っても、病気、失業、低賃金などの困難を放置する国家に対してその出動を義務づけることで保障される人権です」

こう述べて渡辺氏は、「生存権は、生活保護の改善、医療、介護、保育など社会保障の充実、労働時間規制や最低賃金の向上など、すべて政治・財政の出動により実現できる人権です。ですから、その人権の実現・確保には政治を変えることがどうしても必要になります」と語ります。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月23日付掲載

「生存権は、生活保護の改善、医療、介護、保育など社会保障の充実、労働時間規制や最低賃金の向上など、すべて政治・財政の出動により実現できる人権」

だからこそ、政治の力が必要。