13日は家族は職場に帰り、私はイギリス在住で夏休みだけおばあちゃんのいる日本に帰っている5年生のOさんの楽器を見に、梅田ドルチェ楽器へ。

のフルートソナタ ロ短調( HWV 367b) はフルートと通奏低音のための作品です。

クリサンダー

は両方ともこの作品がフルート(「トラヴェルサ」)のためのものであることを示していて、ソナタIXとして出版されました。

夏休みだけれど、イギリスのグレードテストを受けるということで、レッスンを受けたいと言うことでした。

そこで、レッスン3回だけ見ていました。

2回終えたところで

ニューミュージックという子ども用のU字管のついた楽器で練習されていましたが、高音の時に力を入れて吹き過ぎる、Eの音が出にくい。など問題があり、楽器を吹かせてもらうと、タンポがヘタっていて、高音も出にくい楽器でした。

そこでそのことをお母様に伝えると、新しい楽器をそろそろ買い替えようと思っていたそうで、楽器屋さんで楽器を見せてもらうことになりました。

イギリスの先生に総銀製、リングキー、オフセットキーでときいてきたそうで、その条件に合う楽器を揃えておいてもらいました。

金額は知らなかったのですが、最後に残ったのが、ミヤザワとアルタスでした。

中でもアルタスはバランス、レスポンス、申し分なかったので、これでと金額を聞いたら、やっぱり出してもらったフルートの中では一番高かった…2番がミヤザワ。

お値段通りの結果でした。ちょっと残念。

なかなか安い掘り出し物って無いです。

免税と値引きをしてくれると言ってくれましたが

予算と、イギリスでのメンテナンスのことを考えると、今回は購入を断念されました。

残念。

それになんとニューミュージックに問い合わせてみたら、無料修理の上に治らなかったら、無料で1本送ってくれルということでした。…びっくり!

正常な状態のものを見ていないのでなんとも言えませんが、今の鳴りを考えたら新しい楽器もどうかな?と思いますが、これ以上、踏み込めません。

調整のまずい楽器で練習していると癖がついて困ります。が、イギリスで購入した方が、メンテナンスもついていると思うので、イギリスの先生にお任せすることにしました。

牧野に帰って3回目。最後のレッスンをしました。

本人はいいフルートを吹いた後なので、より現在のフルートを吹きにくく感じたようですが、時間も無いのでこのフルートでできることを最大限に引き出さなくてはなりません。

しかも1時間で。

中身は言えませんが、気になる方は体験レッスンを受けてください。

体験は無料です。良ければ続けてください。(宣伝です。)

終わった後、熱心にメモを取られていたお母様から「音が変わりました。びっくりしました。」

「来年の夏休みも来ると思うので、その時はまたよろしくお願いいたします。」と言われて帰られました。

テストのためだけでなく、美しい音で楽しくフルートを吹いてくれると嬉しいです。

祈っています。

グレードテストの課題曲

の1つはヘンデルのフルートソナタです。

フリードリヒ ヘンデル(1685-1798年)神聖ローマ帝国ブランデンブルク選定公領ハレ生まれ、グレートブリテン王国イングランドロンドン没

のフルートソナタ ロ短調( HWV 367b) はフルートと通奏低音のための作品です。

このソナタはリコーダーソナタ ニ短調 (HWV 367a)として1712年頃に作曲されたものです。

ヘンデルの音楽の他のカタログでは、この作品はHG xxvii, 32; およびHHA iv/3,42と呼ばれています。

この作品は、1730年に「作品1、第9番」として初めて出版されましたが、これは無許可の「恥ずべき失敗作」でした。

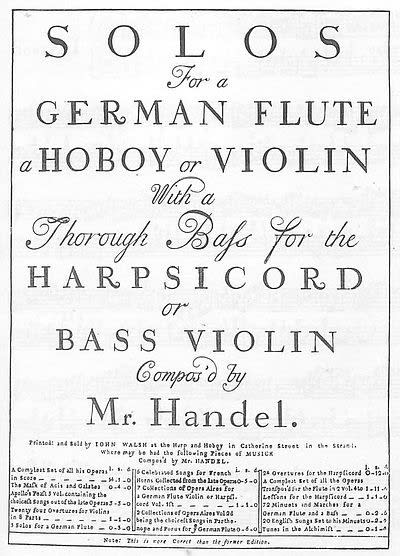

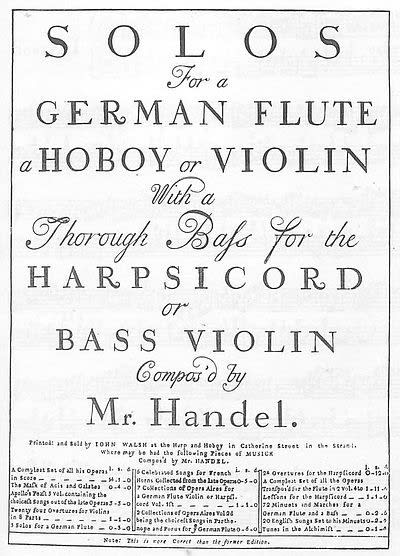

実際にはロンドンのジョン・ウォルシュ

ウォルシュの 1732 年の出版物の表紙。

1730 年に出版された「ロジャーズ」の表紙。

によるものでしたが、偽造された表紙にはアムステルダムのジャンヌ・ロジェが出版者であると記載されていました。

によるものでしたが、偽造された表紙にはアムステルダムのジャンヌ・ロジェが出版者であると記載されていました。

この版では、元の調性であるニ短調からフルート用にロ短調に移調され、第3楽章と第4楽章は省略されていました。

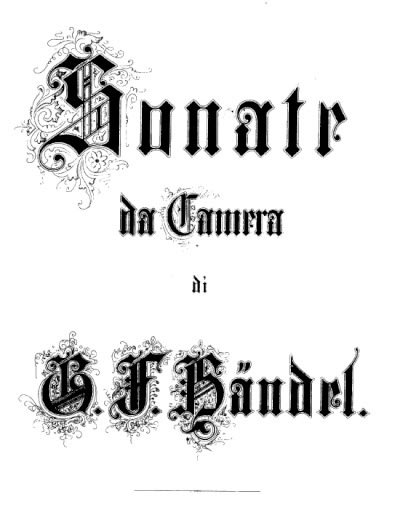

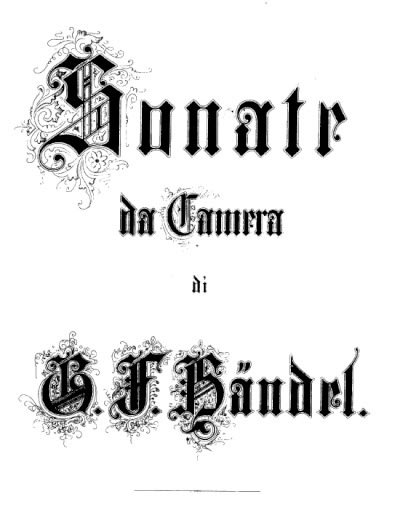

ウォルシュ版とクリサンダー版

クリサンダー版

クリサンダー

は両方ともこの作品がフルート(「トラヴェルサ」)のためのものであることを示していて、ソナタIXとして出版されました。

現在ではヘンデルの真正作品が確認されています。