西宮ギター練習会…の前に梅田ドルチェ楽器さんで伊藤公一先生のレッスン。

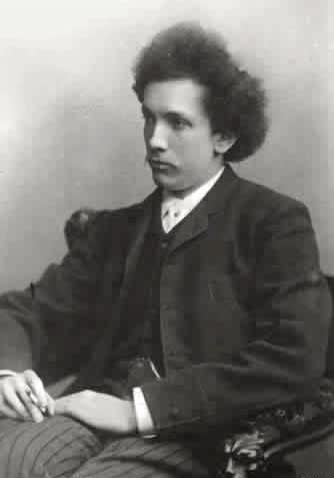

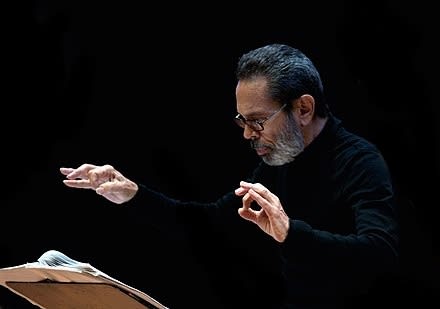

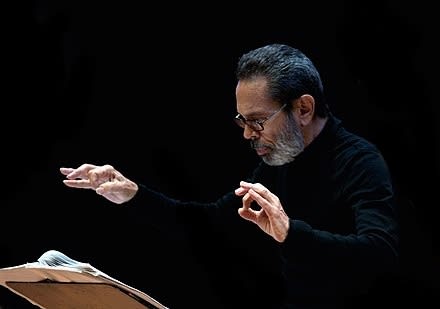

作曲家でギタリスト。

あい変わらずスケールとアルペジオから

簡単な物を吹けなくて、難しい曲が吹けるわけはない。

ということはおっしゃいませんが、そうなのだろうなとひしひしと感じます。

スラーの意味イチからやり直しました。

指の不具合が音の移動の歪みや、滑らかさを害う動きを生みます。

何年やってもやっぱり基本が大事。

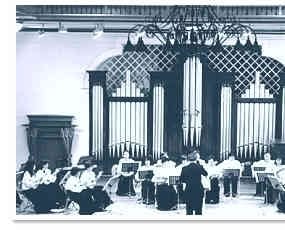

午後から西宮ギター練習会

今津公民館でした。

阪急電車は天神祭りモード。

間に合いました。

私は渡邉信行さんとオブリビオンとイベールの間奏曲を演奏します。

フルートの竹内聡さんと3人で「ロンドントリオ」の1番をしました。

写真は竹内さんと渡邉さんのテデスコの「ソナチネ」2.3楽章です。

オブリビオンは7月7日に亡くなった国田さんの追悼演奏でした。

みんなで黙祷をしてから演奏しました。

前にも書きましたが、国田さんの不機嫌な顔を一度もみませんでした。

いつもニコニコ、優しい笑顔しか思い出せません。

さて追悼演奏が終わった後、イベール。

この曲はよくやっていますが渡邉さんとは久しぶりでした。

渡邉さんは推進力が強いです。

その力に押されてつい吹いてしまう感じ、演奏はそれぞれ個性があって、それぞれにみんなおもしろいです。

これだからやめられない。

ハイドンの「ロンドントリオ」は旧知の渡邉さん、竹内さんにせっかくなので入れてもらいました。

竹内さんはフルートアンサンブルエスカルのメンバーでもあるので私とも縁があります。

楽しかった!

今日はクラリネットの人もきていました。

実はギターを探しているということで岡山さんをご紹介しました。

「タンゴの歴史」1.2を珍しい編成で聴きました。クラリネットのタンゴも素敵でした。

なんだか音楽の輪がどんどん広がっている気がします。

そしてまあ、とにかく皆さん熱演。

こうして1ヵ月に一度発表するとなるとみんな目に見えてうまくなってきます。

私も牧野生涯学習センター音楽室で「聴き合い会」をやっています。

第14回7月29日(月)

第15回8月23日(金)

13:00開演

こちら、どんな楽器でもOK。

1枠15分 協力金500円

お互いの演奏を聴き合い励まし合いましょう。

ということで勇気を奮ってご参加ください。

さて、西宮に戻るとコンクール荒らしのようなツワモノも。

ブローウェルという作曲家がいますが、鈴木さんはブローウェルマニアというくらい大好きな人です。

エテュードを何曲も弾かれました。

存命のブローウェルの新作もご存知で、ソナタの楽譜も忍ばせていました。どれだけ好きなの?!

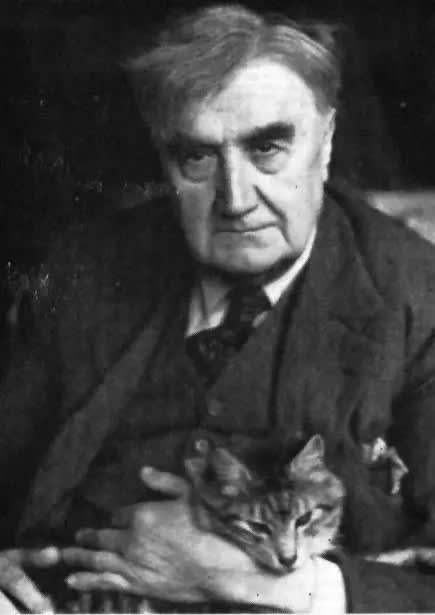

レオ ブローウェル(1939年生まれ〜)85歳キューバ ハバナ生まれ、

作曲家でギタリスト。

アメリカ合衆国に留学し、ハートフォード大学、さらにジュリアード音楽学校で学びました。

ジュリアード音楽学校ではステファン・ウォルペに師事。初期の作品はキューバの民俗音楽の影響を示しています。

しかし1960年代から1970年代にかけてルイージ・ノーノやヤニス・クセナキスのような現代音楽の作曲家に興味を持ち、「ソノグラマ1」のような作品では不確定要素を取り入れています。

この時期の他の作品には「雅歌」(1968年)、「永遠の螺旋」(1971年)、「パラボラ」(1973年)、「狂おしい思い」(1974年)などがあります。

近年では調性と形式美に傾き、ギター独奏曲の「黒いデカメロン」(1981年)、「鐘のなるキューバの風景」(1987年)、「ソナタ」(1990年、ジュリアン・ブリームに献呈)などでその傾向を示しています。

ギタリストとしては1980年代まで活動していましたが、右手中指の腱を痛めたのがもとで以降は指揮活動を中心に活動しています。

ブローウェルはキューバで映画音楽協会の理事など多くの公職についています。彼の作品の大部分はギター独奏曲ですが、ギター協奏曲や40本以上の映画音楽も手がけています。

ギター協奏曲第11番は「レクイエム―武満徹の思い出に」です。

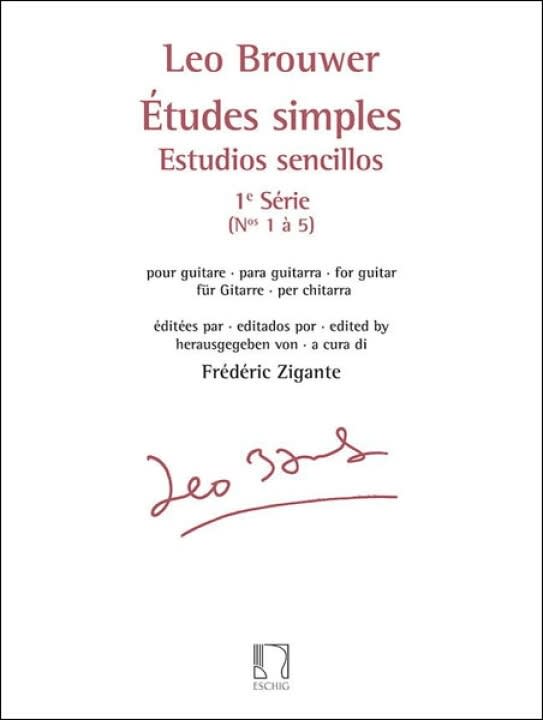

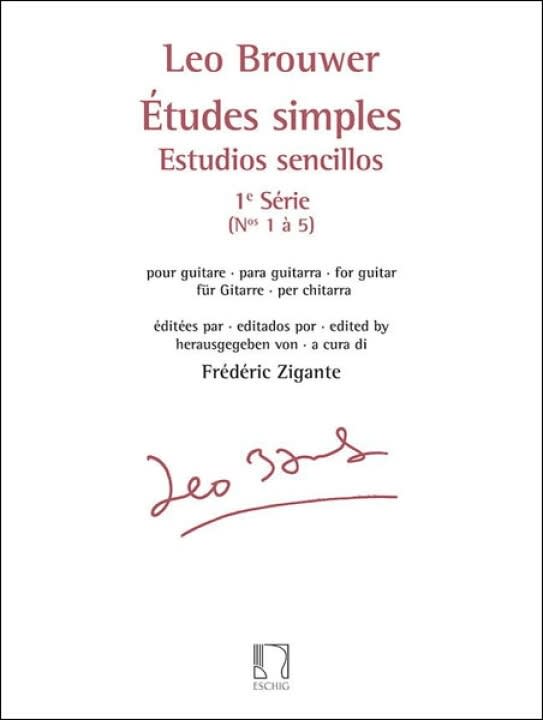

彼の代表作の一つ《シンプルなエチュード》。

この作品は、1973年に1-10番が、そして2001年には《新シンプルなエチュード》として11-20番までが作曲されました。

『エチュード』は『練習曲』の意味で、それぞれの楽章は特定の演奏テクニックの習得に役立つように書かれています。

、

、