いよいよ大晦日。2014年もフィナーレを迎えます。京都では、市内の神社仏閣で、さまざまな神事や仏事が行われます。

ミモロは、毎年、ご近所の「平安神宮」の「大祓」(おおはらい)の神事に出かけます。

すでに境内は、初詣の準備も整っています。「大祓」は、年に2回、夏と冬に行われる大切な神事。日頃の穢れや罪を祓い清めるもの。15時から境内の一角で始まった神事。

ミモロも参列者と共に「「・・・今日より始めて罪という罪はあらじと、祓へ給ひ清め給ふことを聞こしめせとまをす~」と、『大祓詞(おおはらへのことば)』を奏上しました。「なんかすっきりした感じ、罪や穢れが取れた感じ…」と。神事が終わり、ほっとしていると、

ミモロも参列者と共に「「・・・今日より始めて罪という罪はあらじと、祓へ給ひ清め給ふことを聞こしめせとまをす~」と、『大祓詞(おおはらへのことば)』を奏上しました。「なんかすっきりした感じ、罪や穢れが取れた感じ…」と。神事が終わり、ほっとしていると、 「もしかして、ミモロちゃん?」と参列者の家族が声を…。

「もしかして、ミモロちゃん?」と参列者の家族が声を…。東京から京都の実家に戻ってきているお友達家族です。

「わ~こんなとこで会えるなんて…うれしい…」とミモロ。久しぶりの再会に笑顔がこぼれます。

「わ~こんなとこで会えるなんて…うれしい…」とミモロ。久しぶりの再会に笑顔がこぼれます。「あ、古いお札納めなくちゃ…」と、ミモロは友達と別れ、古札納所へ、持参したお守りやお札など1年間で家にたまったものを納めます。

1年間、いろいろな神社やお寺を訪れて、授与されたお守りやお札は、大晦日に納めて、また新年から新しいお札やお守りを頂くのがミモロ流。「だっておうちが、お札やお守りだらけになっちゃうんだもの…。粗末にしては申し訳ないでしょ」と。

さて、夕方、年越しそばをいただきに、祇園安井に住むお友達のおうちへ。

「新年もよろしくね~」と、手作りのお料理が並びます。「あ、大好きなお寿司もある…」

〆は、エビ天がのった年越しそば。「やっぱりこれを食べなくちゃね~」

「ウ~美味しかった~たくさん食べちゃった~」と、年の終わりも食べ過ぎで、締めくくるミモロです。

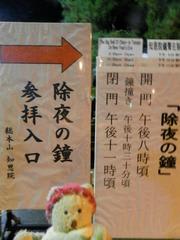

大晦日は、夜11時ごろになると、「八坂神社」には大勢の初詣の人たちが詰めかけ、四条通や東大路通は、車の通行が規制され、また歩く方向も決められてしまいます。「混雑する前に、『おけら詣り』しなくちゃ…」と、ミモロは、お友達を誘って、「八坂神社」に向かいました。

すでに境内には、参拝客がいっぱい。新年の破魔矢が飾られた本殿。そこに早々にお詣りを…。

「八坂神社」では、「白朮祭」(おけらさい)という1年の安寧を祈願する神事が、元旦の5時から行われます。それに先立ち、行われる『おけら詣り』は、本殿で灯された火を、縄に移して、家に持ち帰り、それを竈の火にする古くからある風習。その火を用いることで、無病息災や火伏のご利益をいただきます。

「おけらって、動物のオケラじゃないよ~。薬草の一種で、厄除けの効果があるんだって…」とミモロ。その薬草を含んだ鉋屑で火をおこすことから、「おけら詣り」といわれるようになったとか…。

「火縄いかがですか~」と、方々から声が…。

1メートルほどの長さのある細い縄の先に、おけら火がともされた場所で、火をつけて、消えないようにしながら、家に持ち帰ります。

1メートルほどの長さのある細い縄の先に、おけら火がともされた場所で、火をつけて、消えないようにしながら、家に持ち帰ります。「あの~これ、どうしたらいいんですか~?」と、台湾から初めて日本のお正月にやってきた観光客。

「あのね、消えないように、こうやって回すの。昔は、この火でお料理つくったんだよ~。でも、今は、キッチンなんかに飾って、病気や火事にならないようにするお守りにしてね~」と英語で説明を…。

「あのね、消えないように、こうやって回すの。昔は、この火でお料理つくったんだよ~。でも、今は、キッチンなんかに飾って、病気や火事にならないようにするお守りにしてね~」と英語で説明を…。そう、昔は、火のついた縄を回しながら、バスや電車にも乗れたそう。でも、今は、禁止されています。また、「八坂神社」から直接、ほかの神社やお寺に初詣に行く場合も、参拝する前に、火を消さなくてはいけません。

そういう人のため、または、火伏のお守りとして欲しい人のために、袋詰めされた火縄も用意されています。

「これは、本殿の火を直接、灯した縄ですよ」と。「へぇーこういうものもあるんだ~」と感心するミモロ。そばでまとめて3個、購入する人も…「確かに、だれかに頼まれたとき、たくさんの火縄回せないものね~」と。

新年を迎える時間になると、境内は、大勢の人であふれます。「さすがミモロちゃん、よく状況がわかってるわね~。この時間に来てよかったね~」とお友達。「そう、12時近くになると、どこの神社もすごく混雑するの。だから早めがポイント」と、4年目のお正月を迎えるミモロは、大晦日の様子をよく知っています。

以前、祇園で年越しそばを食べていて、東山のおうちに帰れなくなったことが…。

深夜12時を回った「八坂神社」石段下は、多くの初詣客で、交通規制が行われ、四条通の南側から北側に横断できなくなってしまたことも…。そのため、「八坂神社」の南側の道を進み、神社の敷地を過ぎてから、円山公園を横断し、知恩院方向に、グルリと遠回りを余儀なくされました。その経験から、早めに祇園を脱出するようになったミモロです。

でも、大晦日は、深夜まで祇園界隈の飲食店は、営業しているところも多く、観光客には、楽しいかもしれません。

「早くおうちに戻って、初詣の準備しなくちゃ~」とミモロは、「八坂神社」でお友達と別れ、「知恩院」方向へ進みます。

すでに「知恩院」の前には、長蛇の列。「まだ9時過ぎたばかりなのに…」除夜の鐘を待つ人たちです。

すでに「知恩院」の前には、長蛇の列。「まだ9時過ぎたばかりなのに…」除夜の鐘を待つ人たちです。トコトコと夜道を歩くミモロ。すでに「平安神宮」の初詣に向かう人たちの流れができ始めました。

ミモロ、夜の初詣は、どこいくの?

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね。ミモロより