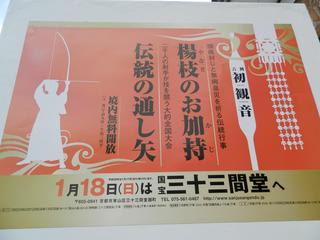

1月18日は、七条通にある「三十三間堂」で、弓の競技会の「通し矢」と厄払いの「楊枝のお加持」が行われます。

この日は、「三十三間堂」は拝観料が無料に…。さっそくミモロも出かけました。

「三十三間堂」は、南北にのびる長いお堂で、その柱が33本あることから、こう呼ばれています。平安時代、後白河上皇が、時の権力者、平清盛の資金をバックに建立したもの。なぜ南北に建てられて、中の仏像が、みんな東側を向いているかというと、後白河上皇のお住まいだった「法住寺」が、東側にあるからだとか…。「いつも仏様に見守られていたかったんだね~」とミモロ。

創建当時の建物は、建長元年(1249)に焼失し、現在の建物は、鎌倉時代に再建されたもの。

さて、1月18日の日曜日、いつも観光客でにぎわう「三十三間堂」は、はかま姿に弓を携えた人たちでいっぱい。そう、年に1度「大的大会」という江戸時代の弓の技を競う「通し矢」にちなむ大会が開催され、全国から約2000人の参加者で、広い境内は、にぎわっていました。特に、成人を迎えた若い女性たちの華やかで、りりしい袴姿が素敵です。

この日は、インド伝来で、平安時代からの伝統法要の「楊枝のお加持」が堂内で行われるため、さらに参拝者は多く、境内中人だらけ…。ミモロも、列に並び、聖樹といわれるやなぎで、観音様に祈願した法水をピチャピチャと僧侶から頭に掛けていただきました。「これを受けると病気にならないんだって…特に頭痛に効果的なんだってよ~」とミモロ。頭痛は、ミモロには無縁ですが、食べ過ぎの腹痛予防にと思っているようです。

「今日は、拝観料がいらないんだって…無料で、仏様たちにお目にかかれるの…」と、お堂の中に入りますが、無料だけあって、堂内は、人でぎっしり、立ち止まって、ゆっくり仏様たちを拝観することはできません。「やっぱりここは、朝一番で来るのがいいね~」と。開門直後にお堂に入ると、広々した中をゆっくり静かに仏様たちと対面することができます。

「う~人がいっぱいで大変だった~」と、お堂の外に出たミモロ。

お堂の前にたつポールの上には、龍が睨みを利かせています。東側に続く回廊は、人も少なく、ほっとできる場所でした。

「あれ、こっちに大きな門がある…」

「南大門」です。「三十三間堂」は、七条通の「京都博物館」側から入るのが一般的。「ホントは、こっちが正門かな?」と。この門は、慶長5年に豊臣秀頼が作ったものだそう。秀吉は、「三十三間堂」の北側に、「方広寺」の大仏殿を建て、ここも実は、その境内の一部に取り込まれて、周囲を築地塀が囲んでいたのだとか。いかに「方広寺」の規模が大きかったかわかります。

「南大門」です。「三十三間堂」は、七条通の「京都博物館」側から入るのが一般的。「ホントは、こっちが正門かな?」と。この門は、慶長5年に豊臣秀頼が作ったものだそう。秀吉は、「三十三間堂」の北側に、「方広寺」の大仏殿を建て、ここも実は、その境内の一部に取り込まれて、周囲を築地塀が囲んでいたのだとか。いかに「方広寺」の規模が大きかったかわかります。「南大門」が面する通りからは、「京都タワー」の姿が…。

さて、そこからミモロは、再び七条通に戻るため、北へと「三十三間堂」の塀越しに進みます。

「養源院って、行ったことない…」と、そこでちょっと立ち寄ることに…。

門のところには「桃山御殿、血天井」という高札が立っています。「なんか怖そう…」と言いながら中へ。

門から、長い参道が続き、このお寺の規模と格式を思わせます。

「徳川家の家紋だ~」そう、ここは徳川家とも所縁の深いお寺です。

この「養源院」は、文禄3年(1594)に、父である浅井長政の菩提を弔うことを願った娘茶々=淀殿のリクエストで、秀吉が建立したお寺です。寺の名は、長政の法号から名づけられました。その25年後、火災で焼失。でも、わずか2年後に、今度は、長政の三女、徳川家に嫁いだお江により、見事再建。現在の本堂は、その時代の姿を留めています。

織田信長の妹、お市の方は、戦国武将の浅井長政に嫁ぎ、3人の娘に恵まれます。でも、敵対関係になってしまった兄と夫。長政は、信長に討たれ、お市と娘たちは、その後、柴田勝家のもとへ。しかし、今度は、兄の部下だった秀吉に滅ぼされ、お市の方は、娘を残し、自害してしまいます。

長女、茶々は、母と養父を自害に追い込んだ秀吉の側室、淀殿となり、三女、お江は、徳川2代将軍、秀忠の正室に。そして姉妹は、関ヶ原の戦いで敵対関係の立場へ。でもどんな立場に置かれても、父を思う娘の思いは同じ。父を弔う寺が焼失したら、すぐに建て直す…「なくなるのは嫌だったんだね~きっと…」とミモロは、父を思う娘の心を思います。「でも、二人ともお金持ちのおうちにお嫁に行ったからできたんだね~」とも。その後も、母、お江の思いは、後水尾天皇に嫁いだ娘、東福門院和子に、さらにその娘で、明正天皇に引き継がれ、寺を守ることになります。母から娘、そして孫までかかわるお寺なのです。

寺に安置されている長政とお江の位牌には、菊・葵・桐の3つの紋が入っています。天皇家・徳川家・豊臣家を示す紋です。

「浅井長政さんって、娘を持っていてよかったね。男子だったら、とっくに殺されていると思う。しかも、母ゆずりの美人姉妹だから、よかったじゃないの~。ブスだったら、歴史に残らなかったかも…」とミモロ。でも、美人だからこそ、数奇な運命に翻弄されたのかも…。

さて、門の前に掲げられた高札の「血天井」とは…。これは徳川家の家臣であった鳥居元忠が、慶長5年(1600)、関ヶ原の前哨戦の「伏見城の戦い」で、豊臣側の西軍に、立て籠もっていた伏見城を攻められ、自害した時、流れた血が残った床板。それを彼を弔うために、天井板とし、長くその偉業をたたえたもの。京都には、他にも9か所「血天井」があるそう。

「このお寺は、琳派の俵屋宗達の作品が多いんだってよ~」とミモロ。

昨日ご紹介した「頂妙寺」には、「牛図」という掛け軸がありましたが、こちらはカラーの大きな障壁画。「わー象さんだ~」重要文化財の「白象図」です。大きな2頭の像が、モダンにデザイン化されて描かれています。

昨日ご紹介した「頂妙寺」には、「牛図」という掛け軸がありましたが、こちらはカラーの大きな障壁画。「わー象さんだ~」重要文化財の「白象図」です。大きな2頭の像が、モダンにデザイン化されて描かれています。ところで象が日本にやってきたのは、足利義持、織田信長、徳川吉宗の時代です。俵屋宗達が、本物の象を見る機会があったか、不明ですが、なかなかリアルな表情は、実際に見たのではないかと想像させる迫力です。

他に、「唐獅子図」「波と麒麟図」「松図」など、宗達の大胆な構図とデザイン化された表現の巧みさが楽しめる優れた作品を見ることができます。

「ここは、期間限定の公開じゃないから、いつでも見られるね~。今度、平日にゆっくり来たい…」とミモロ。

宗達の作品のほかに、豪華な狩野派の襖絵なども…。

「お庭は、小堀遠州作なんだってよ~」

この時は、見られませんでしたが、紅葉ば美しいそう。また境内には、しだれ桜も多く、春の美しさも楽しみです。

この時は、見られませんでしたが、紅葉ば美しいそう。また境内には、しだれ桜も多く、春の美しさも楽しみです。*「養源院」京都市東山区三十三間堂廻り町656 075-561-3887 拝観時間9:00~16:00 拝観料500円 「三十三間堂」の東側です。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックお忘れなく~ミモロ