山鹿灯籠まつりの時季が近づいて来た。かつては毎年見に行ったものだが、熊本地震以降すっかり足が遠のいた。今年は久しぶりに見に行こうかと思っている。

このまつりの呼び物は何といっても、頭上に灯籠を載せた女性たちが「よへほ節」の調べに合わせ、優雅に舞い踊る「山鹿灯籠踊り」。

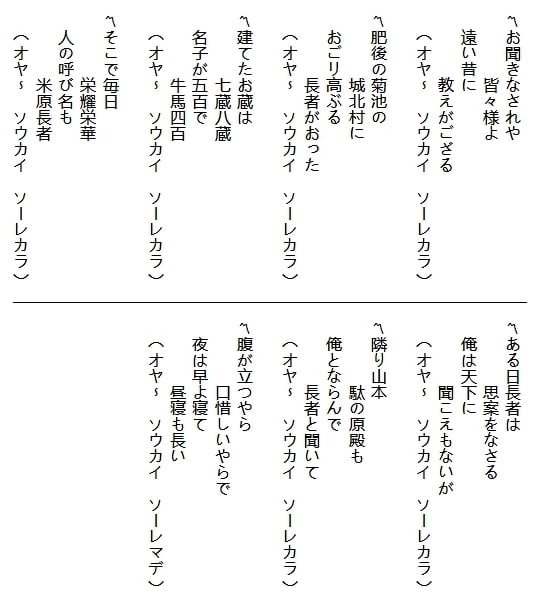

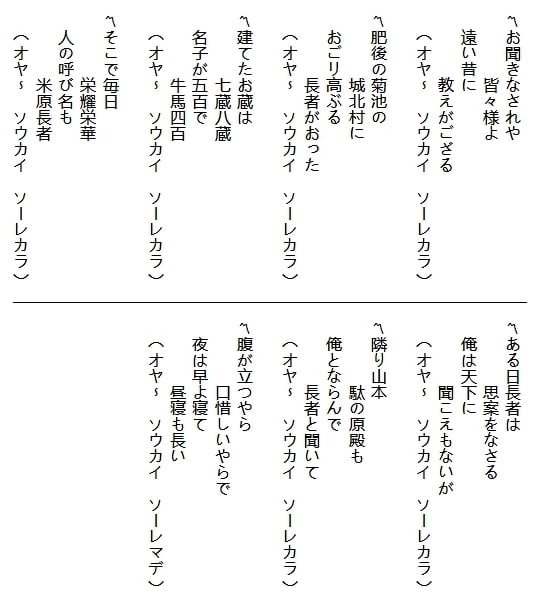

しかし、このまつりで踊られる曲は「よへほ節」だけではない。「山鹿盆踊り」と「米原長者口説き歌(よなばるちょうじゃくどきうた)」を合わせた3曲が踊られる。このうち「米原長者口説き歌」は歌自体は現代に作られたものだが、歌われているのは1300年前、ヤマト政権によって築かれた鞠智城(きくちじょう)がある米原地区に当時から言い伝えられている「米原長者伝説」をもとにしたもの。「口説き」というのは、長い物語を同じ旋律の繰り返しにのせて歌うもののことをいう。

「米原長者伝説」は3部構成となっており、第1部は米原に住む貧しくも働き者の若者のところに、夢のお告げを受けた姫が京から嫁ぎ、彼女が持参した千両の金を元手に長者になったというサクセスストーリー。第2部は、長者となった男が、同じように栄華を極める「駄の原長者」と宝くらべをするというお話。ありったけの金銀財宝を並べた米原長者に対し、駄の原長者は恵まれた多くの子宝を連れて来た。民衆はほとんどが駄の原長者の子供たちに関心を寄せ、米原長者の財宝に関心を寄せたものは数えるほどだった。第3部は、朝廷から「長者」の称号を賜るほどの権勢をほしいままにしていた米原長者は、ある時、田植が思い通りに進まないことに業を煮やし、太陽を呼び戻して三千町歩の田植えを続けさせた。これに天罰の火の輪が降り注ぎ、全財産が灰塵に帰してしまうという転落の物語。

「米原長者口説き唄」は、この中の第2部を題材にしている。歌詞は30番まであるが、通常の演奏は時間の制約もあり7番まで。(資料提供は本條秀美さん)

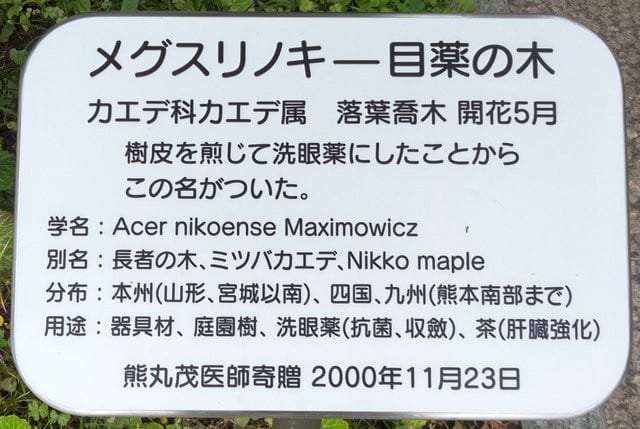

米原地区にある八角形鼓楼(鞠智城の一部)

このまつりの呼び物は何といっても、頭上に灯籠を載せた女性たちが「よへほ節」の調べに合わせ、優雅に舞い踊る「山鹿灯籠踊り」。

しかし、このまつりで踊られる曲は「よへほ節」だけではない。「山鹿盆踊り」と「米原長者口説き歌(よなばるちょうじゃくどきうた)」を合わせた3曲が踊られる。このうち「米原長者口説き歌」は歌自体は現代に作られたものだが、歌われているのは1300年前、ヤマト政権によって築かれた鞠智城(きくちじょう)がある米原地区に当時から言い伝えられている「米原長者伝説」をもとにしたもの。「口説き」というのは、長い物語を同じ旋律の繰り返しにのせて歌うもののことをいう。

「米原長者伝説」は3部構成となっており、第1部は米原に住む貧しくも働き者の若者のところに、夢のお告げを受けた姫が京から嫁ぎ、彼女が持参した千両の金を元手に長者になったというサクセスストーリー。第2部は、長者となった男が、同じように栄華を極める「駄の原長者」と宝くらべをするというお話。ありったけの金銀財宝を並べた米原長者に対し、駄の原長者は恵まれた多くの子宝を連れて来た。民衆はほとんどが駄の原長者の子供たちに関心を寄せ、米原長者の財宝に関心を寄せたものは数えるほどだった。第3部は、朝廷から「長者」の称号を賜るほどの権勢をほしいままにしていた米原長者は、ある時、田植が思い通りに進まないことに業を煮やし、太陽を呼び戻して三千町歩の田植えを続けさせた。これに天罰の火の輪が降り注ぎ、全財産が灰塵に帰してしまうという転落の物語。

「米原長者口説き唄」は、この中の第2部を題材にしている。歌詞は30番まであるが、通常の演奏は時間の制約もあり7番まで。(資料提供は本條秀美さん)

米原地区にある八角形鼓楼(鞠智城の一部)

破傷風の治療法を開発した細菌学者の北里柴三郎をデザインした新千円札の発行が4日後に迫った。そこであらためて4年前のブログ記事「JIN -仁- の時代の蘭方医(その2)」を読み直してみた。これは大阪大学名誉教授の芝哲夫氏が著した文章「北里柴三郎の生涯と適塾門下生」の中から抜粋したものである。

破傷風の治療法を開発した細菌学者の北里柴三郎をデザインした新千円札の発行が4日後に迫った。そこであらためて4年前のブログ記事「JIN -仁- の時代の蘭方医(その2)」を読み直してみた。これは大阪大学名誉教授の芝哲夫氏が著した文章「北里柴三郎の生涯と適塾門下生」の中から抜粋したものである。

動画にはドイツ人俳優のペーター・ファン・アイクがドイツ軍将校の制服を着て登場するので、ドイツ側から見た一場面なのだろう。高校時代に一度きり見た映画なのでディテールは憶えていない。

動画にはドイツ人俳優のペーター・ファン・アイクがドイツ軍将校の制服を着て登場するので、ドイツ側から見た一場面なのだろう。高校時代に一度きり見た映画なのでディテールは憶えていない。

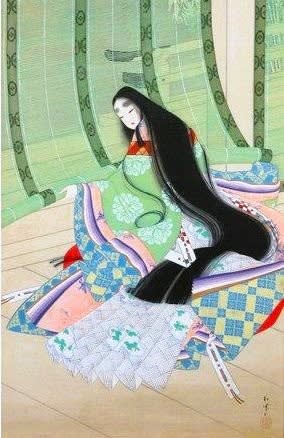

昨夜のNHK「歴史探偵」のテーマは「清少納言と枕草子」だった。大河ドラマ「光る君へ」を放送中なので番宣の意味もあったのだろう。「清少納言と枕草子」についてはこれまでも「100分de名著」などいろんな番組で取り上げられてきたので、あらためて内容については触れない。そこで、清少納言の父親、三十六歌仙の一人で肥後国司を務めた清原元輔との関係について気になっていることを記しておきたい。

昨夜のNHK「歴史探偵」のテーマは「清少納言と枕草子」だった。大河ドラマ「光る君へ」を放送中なので番宣の意味もあったのだろう。「清少納言と枕草子」についてはこれまでも「100分de名著」などいろんな番組で取り上げられてきたので、あらためて内容については触れない。そこで、清少納言の父親、三十六歌仙の一人で肥後国司を務めた清原元輔との関係について気になっていることを記しておきたい。

先月、NHK「歴史探偵」で平安時代の名僧・空海を取り上げていた。日本各地およそ3,000ヶ所に空海伝説が伝わるという。それは、「高野聖(こうやひじり)」と呼ばれた下級僧たちが全国各地に赴き、勧進をし空海の教えを説いたからだという。それはいつの頃からか空海本人が訪れたという話に変わっていった。

先月、NHK「歴史探偵」で平安時代の名僧・空海を取り上げていた。日本各地およそ3,000ヶ所に空海伝説が伝わるという。それは、「高野聖(こうやひじり)」と呼ばれた下級僧たちが全国各地に赴き、勧進をし空海の教えを説いたからだという。それはいつの頃からか空海本人が訪れたという話に変わっていった。

ブログをフォローさせていただいている「

ブログをフォローさせていただいている「 女性ならではの気付きだと思うが、たしかに「中将湯」は明治26年に発売されたとあり、昭和初期にはかなり普及していたはず。僕らが子どもの頃、あちこちで「中将湯」の看板を見かけたものだ。NHKだから固有の商品名は使いづらかったのかもしれないが、あの会話の流れの中に出て来ないのは、りぼんさんが言われるとおり不自然と言えば不自然だ。

女性ならではの気付きだと思うが、たしかに「中将湯」は明治26年に発売されたとあり、昭和初期にはかなり普及していたはず。僕らが子どもの頃、あちこちで「中将湯」の看板を見かけたものだ。NHKだから固有の商品名は使いづらかったのかもしれないが、あの会話の流れの中に出て来ないのは、りぼんさんが言われるとおり不自然と言えば不自然だ。 この中将姫をまつる熊本のお寺が金剛寺(熊本市中央区新屋敷)。別名「中将姫」として広く知られている。この金剛寺はもともとわが家にほど近い中坂の登り口にあった。熊本城の鬼門にあたり、かつては加藤神社の別当を務め、熊本民謡「ポンポコニャ」にも唄い込まれたほど栄えていた。明治維新の廃仏毀釈により衰退したが、現在は新屋敷で再興されている。

この中将姫をまつる熊本のお寺が金剛寺(熊本市中央区新屋敷)。別名「中将姫」として広く知られている。この金剛寺はもともとわが家にほど近い中坂の登り口にあった。熊本城の鬼門にあたり、かつては加藤神社の別当を務め、熊本民謡「ポンポコニャ」にも唄い込まれたほど栄えていた。明治維新の廃仏毀釈により衰退したが、現在は新屋敷で再興されている。

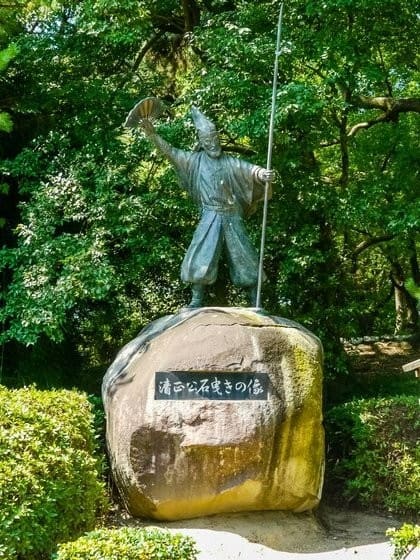

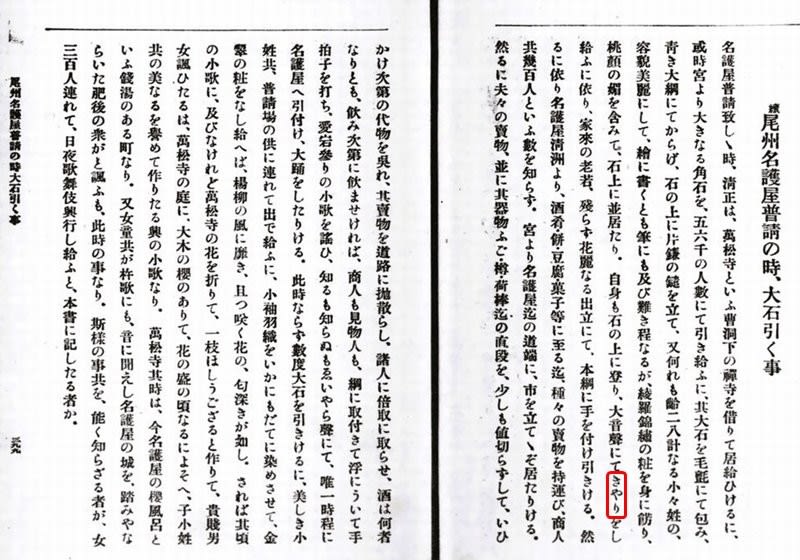

この時の清正の工事の活動振りは目ざましいものであった。かつて熊本大築城の経験もあり、慶長11年には江戸城の築城にも参加していたので、今度の工事は知れたものである。自ら進んで天守閣の築造を引き受け、寵臣である飯田覚兵衛をして朝鮮陣の当時に習得したという築造法の手腕を振わしめ、その成績は人目を驚かした。そうして巨大な角石などを運搬する時には、ことさらに華々しい装いをして人目をそばだたしめた。まずその大石を赤い毛氈で包み、大きな青色の綱でからげて、その上に突っ立ち上って大音声で、木遣り音頭などを唄われる。5、6千人の老若男女、いずれも華美な衣装に身を飾って、唄に合わせて綱を引く。酒は飲み次第、行商や露店の飲食物を値段かまわず買い上げて、食い放題飲み放題というので、後には見物人も商人も飛び込んで綱にとり付き、手拍子合わせて浮かれながら、えいやら声でみるみるうちに、大石を名古屋に運び着けるという賑わい。こうしてさすがの大工事も同年3月から8月までの間に無事竣成して、9月清正は熊本へ帰国せられたのである。

この時の清正の工事の活動振りは目ざましいものであった。かつて熊本大築城の経験もあり、慶長11年には江戸城の築城にも参加していたので、今度の工事は知れたものである。自ら進んで天守閣の築造を引き受け、寵臣である飯田覚兵衛をして朝鮮陣の当時に習得したという築造法の手腕を振わしめ、その成績は人目を驚かした。そうして巨大な角石などを運搬する時には、ことさらに華々しい装いをして人目をそばだたしめた。まずその大石を赤い毛氈で包み、大きな青色の綱でからげて、その上に突っ立ち上って大音声で、木遣り音頭などを唄われる。5、6千人の老若男女、いずれも華美な衣装に身を飾って、唄に合わせて綱を引く。酒は飲み次第、行商や露店の飲食物を値段かまわず買い上げて、食い放題飲み放題というので、後には見物人も商人も飛び込んで綱にとり付き、手拍子合わせて浮かれながら、えいやら声でみるみるうちに、大石を名古屋に運び着けるという賑わい。こうしてさすがの大工事も同年3月から8月までの間に無事竣成して、9月清正は熊本へ帰国せられたのである。

今日4月15日は出雲阿国の忌日である「阿国忌」(生没年不詳)とされている。

今日4月15日は出雲阿国の忌日である「阿国忌」(生没年不詳)とされている。 2008年に放送されたNHK大河ドラマ「篤姫」が今、NHK-BSで再放送されている。現在、篤姫が将軍家定へお輿入れするあたりまで進んでいる。先月、「

2008年に放送されたNHK大河ドラマ「篤姫」が今、NHK-BSで再放送されている。現在、篤姫が将軍家定へお輿入れするあたりまで進んでいる。先月、「