横浜市で建てている「月見台の家」の、オープンハウスのご案内です。

日時/3月27日(日) AM 11:30 ~ PM 5:00

場所/相鉄線 天王町駅または保土ヶ谷駅より徒歩約10分(途中に少し急な坂道があります)

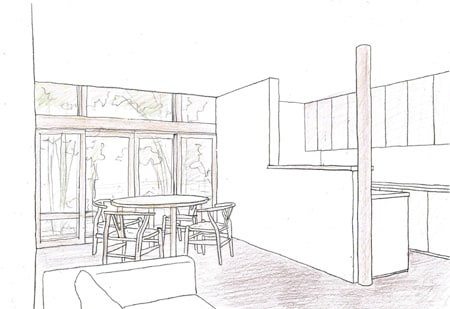

この家は、夫婦ふたりのための小住宅としてつくったものです。

南北ふたつの庭と密接につながる空間は、奥行きと静けさをもたらしてくれます。

造り付け家具や窓枠は木でつくり、質感を大事にしました。

内覧をご希望の方は、お名前・ご住所・ご職業・ご連絡先を、EメールまたはFAXにてご連絡ください。当方より折り返し案内図をお送りいたします。

Eメール/ono@ono-design.jp

電話・FAX/03-3724-7400

震災の只中にありながら、オープンハウスをすべきかどうかも考えましたが、多くの人が関わり、手間と時間をかけてきちんとつくったものを、ぜひご覧頂きたいと思うようになりました。流通の困難などにより、庭や外構も未完成なので、本来ご覧頂きたい姿にはまだなっていないのが心残りではあるのですが、いずれできあがっていく雰囲気をイメージしていただけますと幸いです。