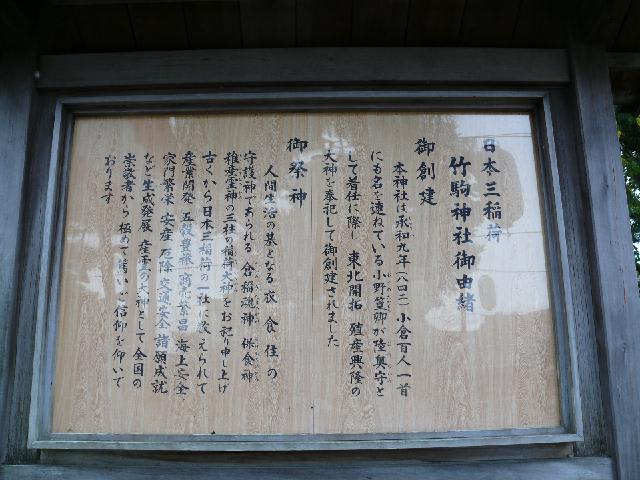

2010年9月25日(土)、NPO法人一関文化会議所主催の「現地探訪・仙台支藩一関藩の誕生と伊達騒動にまつわる旅」の最初の見学地は竹駒(稲荷)神社(宮城県岩沼市稲荷町1-1)。裏側の第2駐車場から入場しましたが、竹駒崇敬会館の辺りには「正一位竹駒稲荷大明神」の赤旗が沢山立ててあり壮観でした。

ケヤキ(欅) ニレ科 ケヤキ属 Zelkova serrata

別名:ツキ(槻)。ケヤキは日本の代表的な広葉樹のひとつ。山野に自生するほか、庭木、公園樹、街路樹のほか、防風や防火のための屋敷林としてよく植えられている。特に関東地方に多く、生育もよい。寿命の長い木なので、天然記念物に指定されているものも多い。文学や歌などにもよく登場する。また木目が美しいうえに狂いがほとんどなく、湿気にもよく耐え、保存性が高いので用途が広い。特に社寺建築、臼、盆、漆器などに賞用される。

落葉高木で、普通高さ20~25mになるが、高さ50m、直径5mに達する巨木もある。樹皮は灰褐色で、老木になると鱗片状に剥がれる。樹冠は扇をなかば開いたような円形状になる。枝は暗褐色で細くて屈曲し、細かい白色の軟毛がある。葉は互生し、長さ2~7㎝の卵形または卵状披針形で質はやや薄い。先は鋭く尖り、基部は円形またはやや心形で、縁には鋭い鋸歯がある。表面はやや光沢があってざらつき、裏面は淡緑色。秋になると黄色から赤へと色づく。冬になるとケヤキ特有の樹形がはっきりとわかる。

花は4~5月に開く。雄花は淡黄緑色で小さく、本年枝の下部の葉腋に数個ずつ集まってつく。萼は深く4~6裂し、4~6個の雄しべがある。雌花は本年枝の上部の葉腋に1~3個つき、退化した雄しべと1個の雌しべがある。花柱は2裂する。果実は長さ4~5㎜の平べったいゆがんだ球形で、稜があってかたい。10月頃暗褐色に熟す。用途:庭木、公園・街路・防風樹、建築・器具・楽器・彫刻材。分布:本州、四国、九州、朝鮮、中国、台湾。[山と渓谷社発行「山渓カラー名鑑・日本の樹木」より]