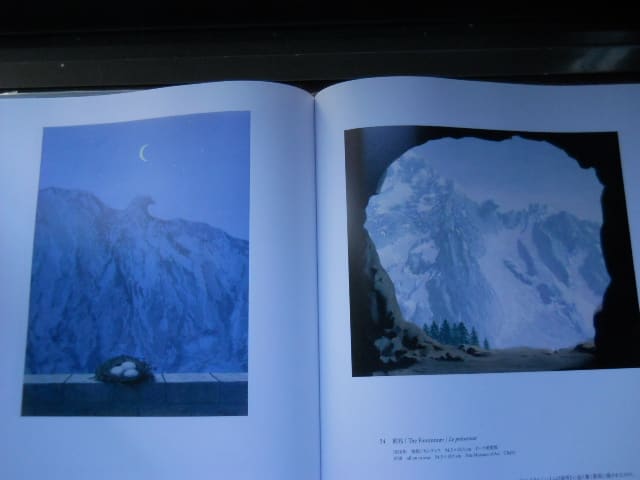

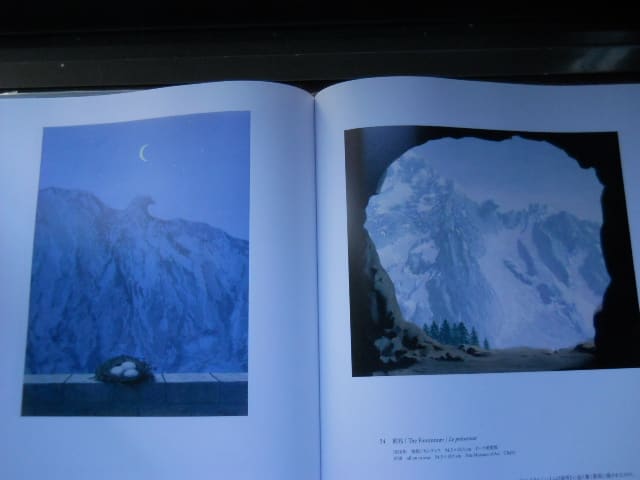

この『アルンハイムの地所』は『前兆』と表裏になっている作品である。

開口部から望む山麓と洞窟から望む山麓の違いは左右逆になっていることと『アルンハイムの地所』には卵が二個置かれている点である。

卵が在るということは生命の証であり、山頂が鷲の頭部を現わしているという関連は、生命の循環をイメージさせる。

開口部、つまり建築物の完成という近代と洞窟という時間差・・・。『前兆』のほうには洞窟から緑の樹林が見えるが『アルンハイムの地所』にはそれがない。緑の樹林が描かれていないことは即ち自然の排除であり、世界の産業革命に始まる近代化を示唆しているのかもしれない。

『アルンハイムの地所』では両翼を広げた鷲は右を向いているが、『前兆』では鷲は左を向いている。単純に考えると、左は革新である。革新的な前兆ということになる。尚且つ別の『アルンハイムの地所』では二十六日の月の南中が描かれている。有り得ない月の現出、そして卵は三つ。

二つの卵と、三つの卵の相違。

あくまで仮の想定であるけれど、二つの卵は雄雌(♂♀)だけれども、三つは三位一体を指しているのではないか。

雪山を背景にした二つの卵は人類として自然の在り方であるけれど、三つの卵は思想的革新を暗示しているような気がする。つまりは信仰におけるもう一つの世界観である。その前兆が洞窟(岩穴)からの出現ではないか。

三つの卵のある『アルンハイムの地所』の鷲の首は『前兆』やモノクロの『アルンハイムの地所』の鷲の首より伸びている。(鷲は皇帝を暗示し、強い権力の増長の示唆ではないか)

モノクロームに近い彩色だという『アルンハイムの地所』の鷲に酷似した外景は淡く、山々は雪渓らしい。寒々とした印象は自由を謳歌する空気とは言い難い。これは例の月を描いてないことから《現実の厳しさ》という気がする。『アルンハイムの地所』は、人智の創り上げた信仰の世界と現実の過酷さを、それぞれに描き、答えの出ない答えに終始したと思われる。

『アルンハイムの地所』とは、マグリットの見解としての空想の場所である。マグリットの告発は、山を鷲に変容させ生死を孕んだ卵との循環に、答えを誘導している。

『前兆』『アルンハイムの地所』は一つの問いに対する答えの巡廻であり、連作である。

国、あるいは社会の在り方に対する痛烈な比喩を孕んだ答えではないか。・・・しかし、彼(マグリット)は語らない。

(写真は国立新美術館『マグリット展』図録・㈱東京美術『マグリット』(もっと知りたい)より)

開口部から望む山麓と洞窟から望む山麓の違いは左右逆になっていることと『アルンハイムの地所』には卵が二個置かれている点である。

卵が在るということは生命の証であり、山頂が鷲の頭部を現わしているという関連は、生命の循環をイメージさせる。

開口部、つまり建築物の完成という近代と洞窟という時間差・・・。『前兆』のほうには洞窟から緑の樹林が見えるが『アルンハイムの地所』にはそれがない。緑の樹林が描かれていないことは即ち自然の排除であり、世界の産業革命に始まる近代化を示唆しているのかもしれない。

『アルンハイムの地所』では両翼を広げた鷲は右を向いているが、『前兆』では鷲は左を向いている。単純に考えると、左は革新である。革新的な前兆ということになる。尚且つ別の『アルンハイムの地所』では二十六日の月の南中が描かれている。有り得ない月の現出、そして卵は三つ。

二つの卵と、三つの卵の相違。

あくまで仮の想定であるけれど、二つの卵は雄雌(♂♀)だけれども、三つは三位一体を指しているのではないか。

雪山を背景にした二つの卵は人類として自然の在り方であるけれど、三つの卵は思想的革新を暗示しているような気がする。つまりは信仰におけるもう一つの世界観である。その前兆が洞窟(岩穴)からの出現ではないか。

三つの卵のある『アルンハイムの地所』の鷲の首は『前兆』やモノクロの『アルンハイムの地所』の鷲の首より伸びている。(鷲は皇帝を暗示し、強い権力の増長の示唆ではないか)

モノクロームに近い彩色だという『アルンハイムの地所』の鷲に酷似した外景は淡く、山々は雪渓らしい。寒々とした印象は自由を謳歌する空気とは言い難い。これは例の月を描いてないことから《現実の厳しさ》という気がする。『アルンハイムの地所』は、人智の創り上げた信仰の世界と現実の過酷さを、それぞれに描き、答えの出ない答えに終始したと思われる。

『アルンハイムの地所』とは、マグリットの見解としての空想の場所である。マグリットの告発は、山を鷲に変容させ生死を孕んだ卵との循環に、答えを誘導している。

『前兆』『アルンハイムの地所』は一つの問いに対する答えの巡廻であり、連作である。

国、あるいは社会の在り方に対する痛烈な比喩を孕んだ答えではないか。・・・しかし、彼(マグリット)は語らない。

(写真は国立新美術館『マグリット展』図録・㈱東京美術『マグリット』(もっと知りたい)より)